2025년 10월호 뉴스레터

동북아 STORY

역사에 기록된 한국 땅, 울릉도‧독도

- 장정수 독도연구소 연구위원

10월 25일은 ‘독도의 날’이다. 1900년 ‘그날’, 칙령으로 울릉도와 그 부속 도서를 울도군(鬱島郡)이라는 행정구역으로 편제한 역사적 사건을 기념하는 날이다. 울도군의 설치는 그 이전까지 조선 왕조가 제한적으로만 울릉도와 독도를 지배해 왔음을 뜻하기도 한다. 하지만 『세종실록』 지리지가 상징적으로 보여주듯이, 직접 지배와 무관하게 조선은 울릉도‧독도를 강토의 일부로 이해했다. 이처럼 현실과 관념의 차이가 존재했던 독도는 우리의 역사에 어떤 모습으로 기록되어 있을까.

신라의 우산국 병합, 이사부의 업적

『삼국사기』에는 하슬라주(何瑟羅州)의 군주(軍主) 이사부(異斯夫)가 기지를 발휘하여 우산국을 복속시킨 사건이 기록되어 있다. 이 사건은 신라본기와 열전에는 등장하지만, 잡지의 지리 부분에는 보이지 않는다. 또 신라의 동쪽 경계는 ‘큰 바다(大海)’로 기록되어 있는데 이는 『삼국사기』가 편찬된 12세기의 인식이었다.

울릉도와 독도는 『고려사』 지리지의 울진현조에 출현한다. 울진현조의 일부라고 하지만, 실제로는 울릉도 기록이 분량의 대부분을 차지한다. 이 기록에 따르면 울릉도는 신라 때 우산국이라고 불렸고, 지증왕 때 신라에 항복했다. 이사부의 이름은 보이지 않는데, 12세기 김유립(金柔立)의 울릉도 조사 내용에 기반해서 작성된 기록이기 때문인 듯하다. 한편, 울릉도와 우산도가 다른 섬이고 서로 거리가 멀지 않아 맑은 날에는 보인다는 기록이 등장한다.

『삼국사기』는 이사부의 우산국 정벌을 신라의 소국(小國) 병합이라는 사건으로, 또 이사부의 업적으로 기록하였다. 『삼국사기』의 찬자는 신라의 영토 확장보다는 영향력 확대라는 관점에서 이사부의 우산국 정벌을 기술한 셈이다. 이와 달리 『고려사』에는 울릉도가 지리지에 포함되었으므로 적어도 이 책이 편찬된 조선 초기에는 우산국의 옛 영토를 자국령으로 분명하게 인식했음을 알 수 있다. 또한 우산도의 실체에 대한 정보가 충분하지 않았음에도 ‘두 개의 섬’을 거론한 것은 울릉도 인근의 섬을 부속 도서로 이해한 증거다.

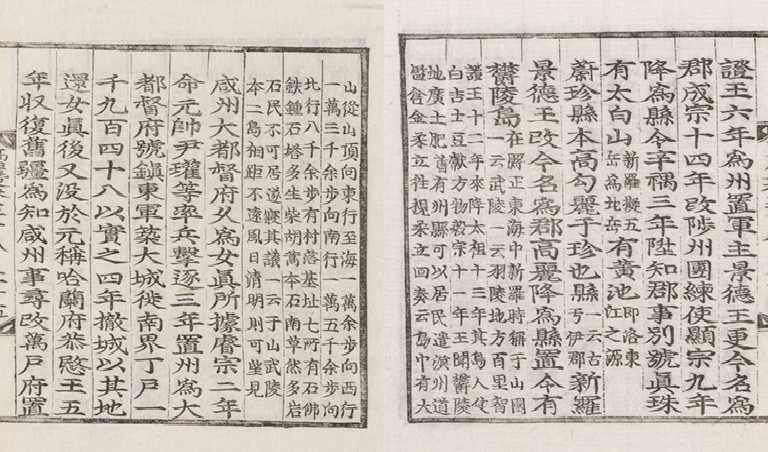

『세종실록』 지리지의 역사적 의미

울릉도‧독도의 역사에서 『세종실록』 지리지는 중요한 역사적 의미를 가지고 있다. 『고려사』와 비슷한 시기에 편찬되었지만, 관련 내용은 훨씬 짜임새 있게 구성되었다. 또 『세종실록』 지리지에는 태종조에 단행된 ‘출륙(出陸)’, 즉 육지로 나오게 하는 조치와 안무사(按撫使) 김인우(金麟雨)의 활동 등이 기록되었다. 조선의 건국 이전까지를 다룬 『고려사』에는 보이지 않는 내용으로 일종의 업데이트로 볼 수 있다.

『세종실록』 지리지에는 두 가지 추가적인 사실이 보인다. 우선 『고려사』와 달리 울릉도와 독도가 무릉도(武陵島)‧우산도(于山島)라는 두 개의 섬(二島)으로 명확히 지칭된 점이다. 안무사 김인우 등의 활동으로 인해 관련 정보가 확충되었던 것으로 보인다. 이를 입증하듯 태종대에 처음 파견되었을 때 그의 직함은 ‘무릉등처안무사(武陵等處按撫使)’였던 반면, 세종대에 다시 파견되었을 때는 ‘우산무릉등처안무사(于山武陵等處按撫使)’로 바뀌었다.

다음으로 이사부의 우산국 정벌을 명시한 점이 주목된다. 『고려사』와 달리 『세종실록』 지리지는 이 사건을 자세히 기록했으며 『삼국사기』의 내용을 참고한 것으로 보인다. 관찬 지리지에서 특정 섬을 서술하면서 그 섬이 본토와 인연을 맺게 된 계기로 이 사건을 소개한 셈이다. 즉『세종실록』 지리지에서 한층 정제된 울릉도‧독도 내용은 조선 왕조가 이를 자국령으로 명확히 하고 이사부의 우산국 정벌을 그 기원으로 인식한 결과라고 할 수 있다.

『세종실록』「지리지」강원도 울진현조(한국사데이터베이스)

당시에는 새로운 내용이었던 김인우의 활동에 이르기까지 울릉도와 독도의 역사를 상세히 서술함으로써 이사부의 우산국 정벌은 ‘소국의 복속’이라는 정치적 사건이나 개인의 업적에서 나아가 ‘고유의 영토가 된 계기’라는 적극적 의미를 부여받게 되었다. 덧붙여 이 같은 서술이 거주민의 쇄출(刷出)이 공식적인 정책으로 추진되던 시점에 이루어졌다는 점을 고려하면 ‘섬을 비우는’ 조치가 영토의 방기와는 다른 차원에서 이루어졌음을 알 수 있다.

울릉도‧독도 지배 정책의 추이

신라에 복속된 이후 우산국은 930년경 고려에 조공하였다. 단편적인 기록으로나마 우산국은 여전히 독자적인 정치체로 존재하면서 고려에 복속된 상황이었음이 여러 곳에서 확인된다. 여진의 침입 이후 우산국의 주민들이 고려에 새로운 터전을 마련한 사실도 확인된다. 한동안 명맥을 유지하던 우산국은 12세기 초 자취를 감추게 된다. 고려는 텅 빈 울릉도에 행정구역을 설치하고자 몇 차례 현지조사를 시행했으나, 백성들이 거주하기 어렵다는 이유로 실현되지는 않았다. 이후 울릉도는 벌목‧유배‧입보(入保) 등 제한적인 용도로 활용되었다.

왜구의 극성기에 건국된 조선은 해방(海防) 차원에서 울릉도를 바라보았다. 이때 울릉도와 우산도에는 세금 납부를 피해 달아난 피역민(避役民)들이 거주하고 있었음이 확인되는데, 조선은 이들이 왜구의 침탈을 받고 또 앞잡이가 되어 해안 지역을 위협할 것을 우려했다. 이는 태종이 울릉도 거주를 금지하고, 쇄출을 지시하게 된 배경이다. 세종 역시 부왕의 방침을 그대로 이어 쇄출을 정책적으로 시행했으며, 울릉도는 빈 섬으로 두었다. 그러나 같은 시기에 북방 사민 정책이 시행되는 분위기에 힘입어 울릉도 역시 행정구역으로 편제하자는 의견이 지속적으로 나왔다. 또 군사 거점을 마련하는 적극적인 해방책 역시 여러 차례 제안되었다. 다만, 울릉도와 독도의 관리가 어렵다는 점과 더불어 강원도 해안 지역의 방비에 우선하게 되면서 섬을 비워두는 정책은 유지되었다. 안보 및 주민 통제 차원에서 울릉도와 독도의 직접 지배를 보류한 것이다.

『세종실록』 지리지에는 울릉도와 독도가 정동쪽 바다 가운데에 있다고 기록되었다. 대부분의 섬이 읍치와의 거리로 표기된 것과 달리 ‘해중(海中)’이라고 표현한 대목을 주의해서 볼 필요가 있다. 이와 유사한 사례로는 일찌감치 행정구역으로 편제된 제주목과 거제현이 있다. 연근해에 속하지 않으면서도 행정구역으로 편제하지 못한 울릉도와 독도를 굳이 지리지에 자국의 영토로 기록한 점을 눈여겨보아야 한다.

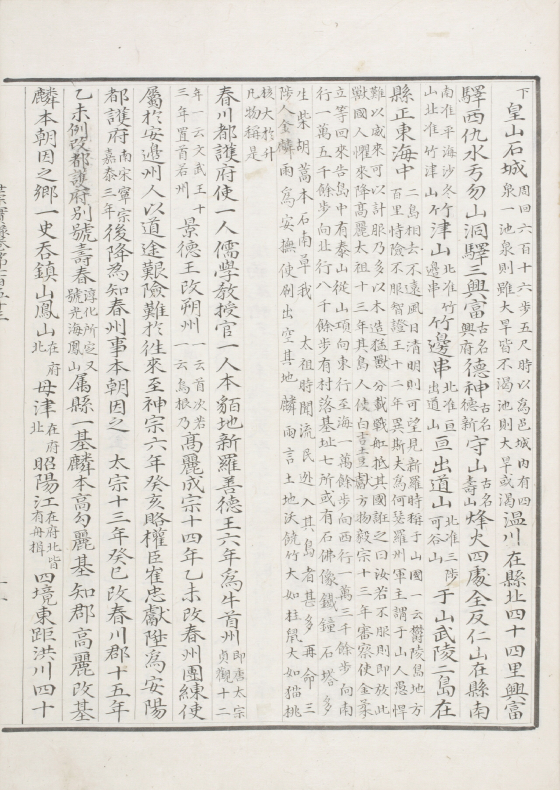

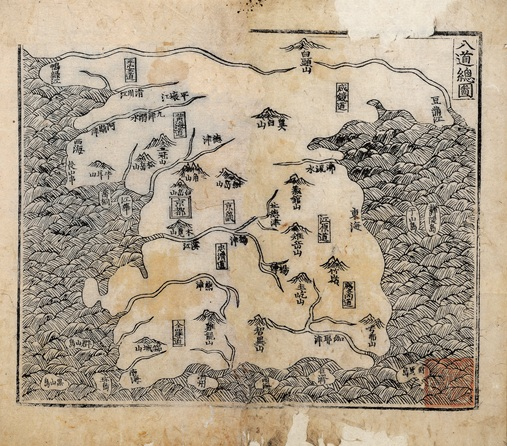

우산도와 울릉도는 『신증동국여지승람』(1531년 편찬)의 팔도총도에도 표시되었다. 이 지도에 10여 개의 섬만이 그려져 있다는 점을 고려할 때, 울릉도와 독도를 모두 그린 것은 흥미로운 사실이다. 비록 울릉도와 독도의 위치가 서로 바뀌어 있기는 하지만, 강토에 대한 세부적인 지리 정보가 많지 않았던 상황에서 이 두 섬을 강역에 포함시킨 점은 주목할만 하다.

『신증동국여지승람』「팔도총도」(서울대학교 규장각한국학연구원)

‘쟁계’를 통한 울릉도‧독도 인식의 변화

흔히 ‘안용복(安龍福) 사건’으로 잘 알려진 ‘울릉도쟁계(鬱陵島爭界)’는 안용복의 납치 사건에서 비롯되었지만, 곧 조선과 일본의 공식적인 외교 현안으로 비화하였다. 쟁계는 울릉도와 우산도 그리고 인근 해역에 걸친 문제였다. 이 사안은 일본이 울릉도와 독도 인근 해역에 대해 오야(大谷), 무라카와(村川) 가문에 발급했던 도해(渡海) 면허를 취소하는 것으로 귀결되었다. 인근 해역을 조선의 영역으로 명시한 것은 아니었지만, 쟁계가 조선과 일본의 외교문제로 다루어졌다는 검을 감안할 때 사실상 조선의 권리를 인정한 것이라 할 수 있다.

쟁계는 두 가지 측면에서 중요한 의미를 지닌다. 먼저 울릉도를 빈 섬으로 유지하여 해방의 외연에 두던 데서 강원도 영동 지역의 군사책임자인 삼척영장(三陟營將)으로 하여금 정기적으로 울릉도를 조사하도록 하는 수토제(搜討制)의 시행 배경이 되었다. 이 제도에 따라 삼척영장과 그 휘하의 월송포만호(越松浦萬戶)가 교대로 수토관이 되어 3년마다 울릉도를 방문하고, 그 결과를 강원도 관찰사를 통해 조정에 보고했다. 이 정책은 울릉도 개척이 결정되고 울도군이 설치될 때까지 지속되었다.

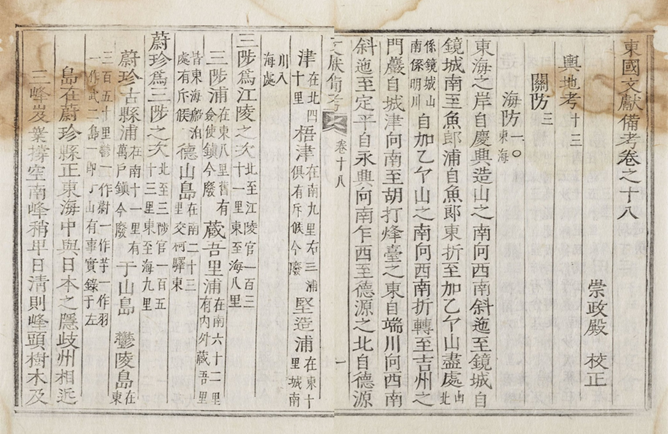

다음은 쟁계를 통해 독도의 존재가 명확히 부각된 점이다. 당시 일본에서는 독도를 송도(松島, 일본명 마쓰시마)라고 불렀는데, 쟁계 이후 이 섬이 바로 우산도임을 명시하는 내용이 관찬사료에 수록되었다. 특히 『동국문헌비고』 여지고에는 다음과 같은 문구가 있다.

『여지지』에 이르기를, ‘울릉도와 우산도는 모두 우산국의 땅이다.

우산은 바로 일본인들이 말하는 송도(松島)다’라고 하였다.

『여지지』는 유형원(柳馨遠)이 저술한 『동국여지지』를 가리킨다. 그러나 『동국문헌비고』 여지고에 인용된 이 문구는 사실 부정확하다. 『동국여지지』에는 우산도와 울릉도가 “하나의 섬”이라는 견해가 소개되어 있을 뿐, ‘송도’에 대한 설명은 포함되어 있지 않다. 이는 『동국여지지』의 발간 시점이 울릉도쟁계 이전이었기 때문이다. 『동국문헌비고』의 여지고를 담당한 신경준(申景濬)은 앞서 『강계지』를 쓰면서 『동국여지지』의 설명을 비판하였다. 그는 “우산도와 울릉도는 모두 우산국의 땅이다”라고 하면서 “우산도는 바로 일본인들이 말하는 송도다”라고 명시했다. 이러한 내용이 『동국문헌비고』에 축약된 형태로 들어가면서 위와 같은 문구가 만들어진 것이다.

이처럼 울릉도쟁계는 일본이 울릉도와 독도를 조선의 땅으로 인정한 사건일 뿐만 아니라, 여러 측면에서 중요한 의미를 지닌다. 특히 삼척영장이 겸한 삼척첨사(三陟僉使)와 월송포만호는 모두 수군 장수였다는 점에서, 수토제가 해방 차원에서 시행된 정책임을 알 수 있다. 『동국문헌비고』의 여지고에 관방(關防)조의 해방 항목으로 우산도와 울릉도가 들어가 있는 것도 같은 맥락이다. 요컨대, 쟁계와 그에 따른 수토제를 통해서 확보된 울릉도‧독도 그리고 일본 오키섬(隠岐島) 등 인근 해역에 대한 당시 최신 정보가 『동국문헌비고』에 수록되었다고 할 수 있다.

울릉도의 개척과 울도군 그리고 ‘석도’

17세기 말부터 19세기 중반에 이르기까지 약 200년 동안 울릉도‧독도 인근 해역을 관리하는 수단이던 수토제는 그 한계를 드러냈다. 조선인들이 어업이나 채삼(採蔘) 등을 목적으로 울릉도에 잠입하는 사례가 여러 건 있었고, 벌목 등의 이유로 왕래하는 일본인들도 증가했기 때문이다. 이에 1881년 고종은 검찰사 이규원(李奎遠)을 파견하여 울릉도 조사를 지시했다. 이규원은 이듬해 4월부터 6월까지 울릉도를 조사하여 상세한 현황을 보고하였고, 고종은 울릉도의 개척을 공식화했다.

1883년 추진된 울릉도 개척은 임시 관원인 도장(島長)이 담당했다. 행정적으로는 평해군에 부속시켰고, 삼척영장에게는 울릉도첨사(鬱陵島僉使)를 겸하도록 했다. 이후 평해군수가 다시 울릉도첨사를 겸하고, 월송만호는 수토를 담당하면서 울릉도장을 겸하기도 했다. 평해군수 역시 수토를 시행하기도 하는 등 과도기적 양상이 전개되었다. 1894년 도감(島監)의 설치를 계기로 수토제는 공식적으로 폐지되었다. 수토제가 행정구역 편입이나 군사 거점 설치의 대안으로 운용된 정책이었기 때문에 울릉도가 행정구역으로 정착하자 자연스럽게 폐지된 것이다. 그리고 1900년 10월 25일, 대한제국의 칙령 41호에 따라 울도군이 설치되었고, 독도는 석도(石島)라는 이름으로 울도군에 부속되었다. 이로써 우산국이 사라진 이후 꾸준히 시도되었던 울릉도의 행정구역 설치가 실현된 것이다.