2025년 10월호 뉴스레터

재단의 책

독립운동가의 기억과 인식 속 중국

- 한상도 전 건국대학교 사학과 교수

-『독립운동가들은 중국을 어떻게 생각했을까』-

『독립운동가들은 중국을 어떻게 생각했을까』(한상도, 동북아역사재단, 2024)

※책 표지 그림:『조선의용대통신』제16호(1939. 6. 21.)에 실린 ‘중한 연합전선을 공고히 하자’는 내용의 삽화(국가보훈처 편, 『해외의 한국독립운동사료』Ⅷ, 2022.)

한 세기 전, 독립운동 과정에서 한국과 중국 두 나라는 ‘공동 항일’이라는 과제 해결이 절박했기 때문에 왕조 체제를 청산하고 근대적 국제관계를 수립하는 시도를 하지 못하였다. 이후 냉전 시기를 거쳐 20세기 후반 중국이 국제사회에 복귀하면서, 현재 두 나라는 관계 재설정을 모색하고 있다. 이에 따라 두 나라 국민들의 상호 인식 또한 새롭게 정립되어야 하는데, 한 세기 전 독립운동가들의 인식과 평가를 살펴보면 오늘날과 미래 중국 사회를 이해할 중요한 단초를 발견할 수 있을 것이다.

중국 인식의 교차점에서

1911년 일어난 신해혁명(辛亥革命)은 중국에 대한 인식의 전환점이 되었다. 중국을 ‘조선의 내일’로 삼고 있던 성리학자들은 신해혁명을 사형선고로 받아들였다. 성리학자 이승희(李承熙)는 중국이 요·순·주공의 도를 행하지 못하면, “4억 명이 맛있는 음식을 먹고 좋은 옷을 입더라도 그 자손 대대로 오랑캐 신세를 면치 못할 뿐”이라고 낙담하였다.

반면에 이광수는 “중국혁명이 나의 피를 끓인 것은 말할 것도 없었다. 손문·황흥·송교인이란 이름은 마치 일가나 친구의 이름과 같이 익숙하였고, 신문에 오르는 그네들의 사진조차 어려서부터 낯익은 얼굴을 보는 듯하였다”고 했다. 김규식은 신해혁명에서 ‘한국의 내일’을 발견하고자 했는데, 그는 압록강을 건너며 “신해혁명의 주도자인 손문을 만나서 일을 했으면 좋겠다”고 했다. 이렇듯 신해혁명은 한국인들의 중국 인식이 갈리는 계기가 되었다.

한국 독립의 지름길로 여긴 중국혁명

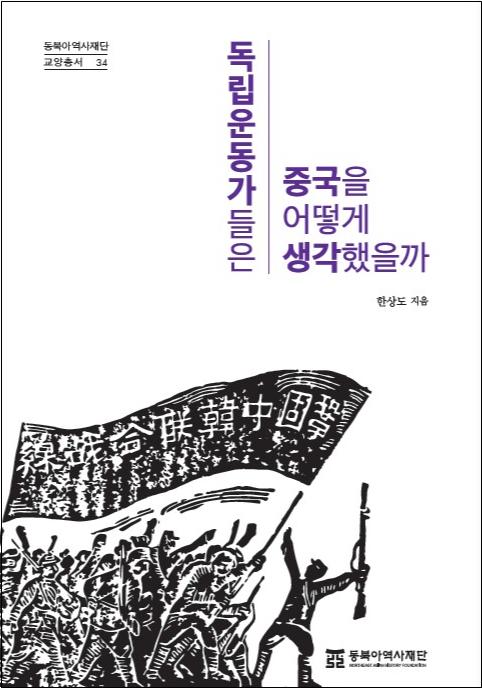

「우리의 三一運動과 中國의 五四運動」

대한민국임시정부 참여 인물들의 5·4운동 인식의 일단을 알려주는 『독립신문』1922년 7월 1일 자 기사(한국사데이터베이스)

독립운동가들은 북벌전과 국민혁명, 중일전쟁에 참가하여 중국혁명의 성공이라는 우회로를 통해 한국의 독립을 달성하고자 하였다.

“중국은 혁명해야 한다. 그것은 단지 중국을 위한 사명일 뿐만 아니라, 전 세계로 파급되는 중대한 문제이기 때문에 중국 국민은 무엇보다도 제일 먼저 그 사명을 깨달아야 한다. 다시 말하면 중국혁명의 완성은 세계혁명의 완성을 의미한다.”

1926년 1월 광저우(廣州)에서 개최된 중국국민당 제2차 전국대표대회에서 중국혁명의 성공을 기원한 여운형의 연설 내용이다.

그러나 국민당과 공산당의 각축 현장에서 벌어지는 헤게모니 쟁탈전을 목도하면서 독립운동가들은 허탈감을 느꼈다. 유자명은 “지도자의 열(列)에 있는 자까지도 혁명이 어떠한 것인지를 모르고, 민중을 위하고 혁명을 위한다는 구실하에서 실제로는 민중과 혁명을 자기의 이익을 위하여 희생시키려는 자가 있는 것”이라고 실망감을 감추지 않았다.

광복군 지휘권을 둘러싸고

중국 항일전쟁의 동반자 지위를 자임했던 독립운동가들의 기대는 중국이 연합국의 일원으로 제2차 세계대전에 참전하게 되면서 ‘시혜자와 수혜자의 관계’임이 확연해졌다. 독립운동가들의 시선에는 우려와 경계가 묻어났고, ‘한국광복군 9개 활동기준(韓國光復軍行動九個準繩)’이 시행되면서 반발과 갈등으로 분출되었다.

‘9개 활동기준’의 폐지를 요구하는 임시의정원의 논의 과정에서 손두환(孫斗煥) 의원은 “중국은 우리를 도와준다고 했는데, 사실은 간섭을 받고 있습니다. … 중국 사람이 돈을 쓰며 도와주는 것은 이렇게 함으로써 한국혁명을 촉진 강화하는 것이오, 자기네의 항전 목적과 완전히 일치된다는 것에서요, 이런 목적이 없다면 도와주지 않을” 것이며, “우리가 일본제국주의에 타격을 줄 것을 바라고 도와주는 것이니, 9항 준승을 고치지 않으려는 것은 우리의 가치를 인정치 않는 것이오, 우리에게 일본제국주의를 타도하는 힘이 있다는 것만을 보이면, 열 번이라도 9항 준승은 고쳐 줄” 것이라고 지적했다. 중국 정부가 광복군을 중국군 역량의 일부로 편입시키려 시도하였고, 임정 측은 이를 거부하였던 것이다.

삼민주의 교육을 거부하며

중국 정부의 광복군 지휘권 장악에서 한 걸음 나아가 삼민주의(三民主義) 교육을 통한 일체화 작업이 시도되자, 독립운동가들의 반발은 컸다.

“우리에게 삼민주의를 신봉하라고 하는데, 이는 우리들로 하여금 귀국의 속국이 되라는 것이 아니겠습니까. 우리는 독립을 위해서 임정과 광복군을 조직하였습니다. 그런데 우리에게 삼민주의를 실천하라고 한다면, 국민들에게 무어라 설명해야 되겠습니까.”

광복군 제2지대장 이범석의 항변이다.

이에 대해 중국군사위원회 허우청(侯成) 처장은 “저들은 조금도 말을 듣지 않는데, 그렇다면 우리가 돈을 헛 쓰고 있는 것 아니오”라고 반문하였다. 중국 정부의 속내가 드러나는 순간이었다.

최후 결전장으로서 만주

독립운동가들은 만주(중국 동북지역)를 독립운동의 ‘근거지, 활동지, 책원지, 활동무대’로 여겼다. 이들은 만주를 부여·고구려·발해로 이어지는 우리 민족의 활동무대로 인식하고, 독립운동의 최종 승부를 가늠하는 ‘결전장’으로 상정하였다.

200만 한인사회를 인적․물적 토대로 삼아, 국내 항일운동세력과의 연대를 통해 만주를 국내진공전의 전진기지로 삼아야 한다는 논리였다. 그리고 이에 동원할 군사인재를 양성하기 위한 준비의 일환으로 만주사변 직후 김구는 중국군관학교 뤄양분교(洛陽分校) 내에 한인특별반을 설치하였고, 김원봉은 장수성(江蘇省) 일원에서 조선혁명군사정치간부학교를 운영하였다.

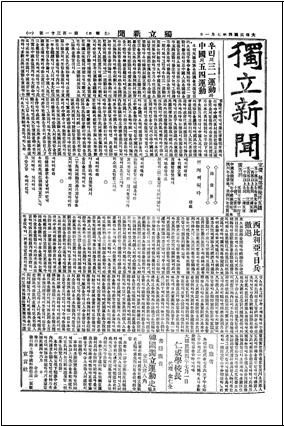

「만주 의용군의 항일 대승리」 『앞길』6호(1937.4.5)에 실린 기사(‘국사편찬위원회 편, 『대한민국임시정부자료집』37, 2009.)

※중국 관내 지역 독립운동진영의 만주 상황에 대한 관심을 알려주는 민족혁명당 선전지

※중국 관내 지역 독립운동진영의 만주 상황에 대한 관심을 알려주는 민족혁명당 선전지

모쪼록 이 책을 읽고 100년 전 독립운동가들의 중국 인식이 지금의 우리에게는 어떻게 용해되어 있는지를 살펴보고, 나아가 100년 후의 한중 관계까지 준비할 수 있는 계기가 되기를 기원한다.

“지금에 의아함이 있다면 옛날을 살펴보고, 훗날을 모르겠으면 지난날을 돌아보라.”

『관자(管子)』에 나오는 말이다.