동북아역사재단 2021년 08월호 뉴스레터

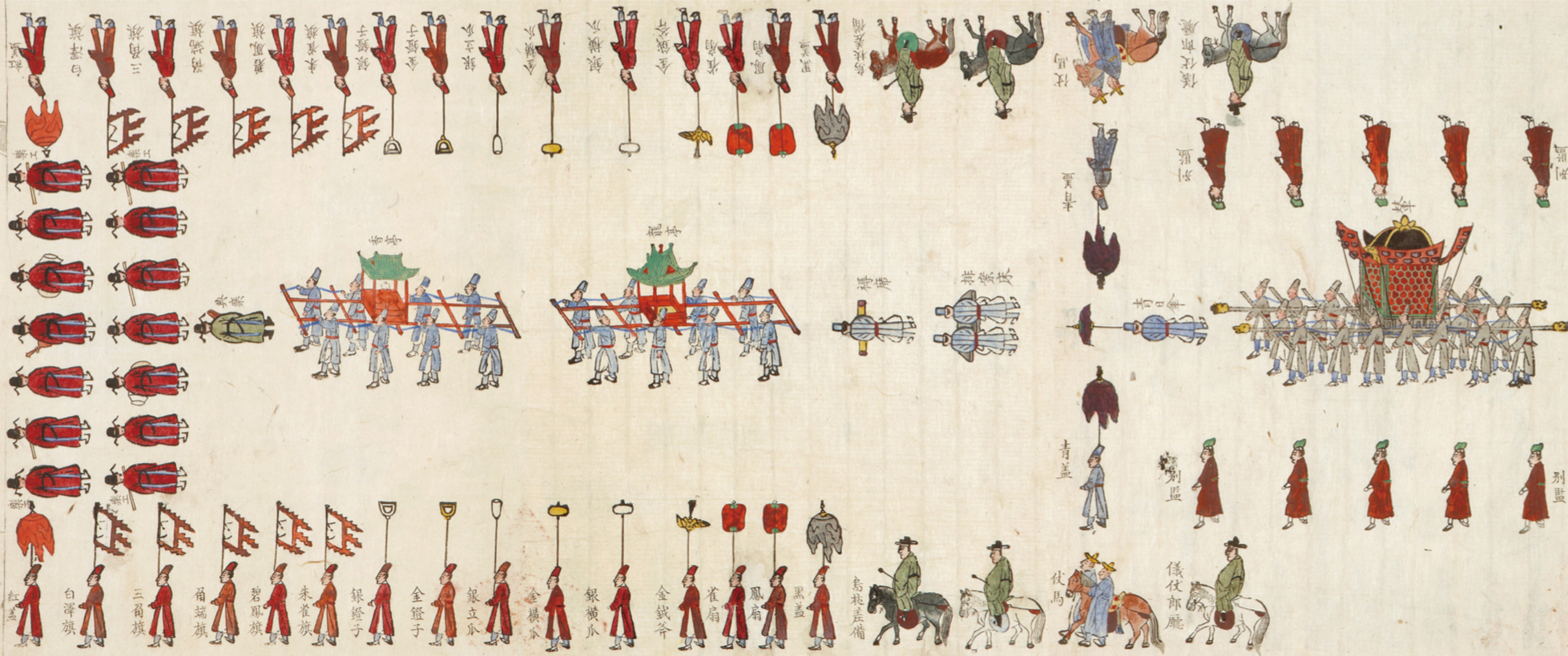

2011년에 일본으로부터 반환받은 『왕세자책례도감의궤』 ⓒ국립고궁박물관

일제강점기 유적 발굴 명목으로 실시된 ‘도굴’

통감 이토 히로부미伊藤博文는 고종 황제에게 고려자기를 수집한 것을 자랑했다. 고종은 이런 물건은 처음 보았다며 어디서 나왔느냐고 물었다. 이토는 무덤 속에서 나온 것이라고는 차마 말하지 못하고 우물쭈물댔다.

1905년 조선통감부 설치 이후 규장각, 제실도서관에 보관했던 왕실 문서와 전적典籍은 일본의 관리하에 들어갔다. 당시 규장각 도서만 10만여 권에 달했다. 일제강점기 일본은 조선의 유물과 유적을 보호한다는 명분을 내세워 문화재를 조사했다. 조사 과정에서 도자기 등 옛 물건에 대한 관심이 높아졌다. 그로 인해 미술품 등을 수집하는 붐이 일었고, 도굴꾼들이 각지에서 무덤을 파헤쳤다. 유교 사회인 조선에서 조상의 무덤을 파헤치는 것은 패륜 그 자체였다. 일본은 1920년대 초반 ‘고적조사위원회’를 통해 양산 부부총(1920), 금관총(1921) 등 많은 무덤에서 유물을 발굴했고, 전부 일본으로 가져갔다. 유적 발굴이라는 명목 아래 이루어진 도굴이었다.

문화재 반환은 식민 지배 청산과 한일관계의 출발점

1945년 해방 직후부터 일본으로 반출된 문화재를 되찾기 위한 활동이 시작되었다. 먼저 진단학회가 중심이 되어 일본으로 반출된 문화재 목록을 작성했다. 일본의 문화재 반출은 문명을 유린한 뼈아픈 역사의 흔적으로 기록됐다. 1949년 이승만 정부는 『대일배상요구조서』를 작성했다. 여기에는 일본에서 반환받아야 할 목록이 상세하게 기재되어 있다. 통감부와 총독부가 반출한 것뿐 아니라 개인 소장품도 포함됐다.

이승만 대통령은 문화재 반환은 일본에 대한 최소한의 요구로, 반드시 관철해야 한다고 지시했다. 문화재 반환이야말로 식민 지배 청산은 물론 진정한 한일관계의 출발점이라고 여긴 것이다. 다른 교섭도 마찬가지였지만, 문화재 협상은 한국 정부에 매우 버거운 싸움이었다. 당시 국제법은 제국주의 국가들의 권리를 보장하는 역할을 했다. 식민지 국가들에는 매우 불리하게 작용했다. 전쟁 중 약탈한 문화재 외에는 반환된 사례가 없었다. 제국주의 국가들은 오히려 문화재 보호를 내세워 반환을 거부했다.

순탄하지 않은 협상 과정: 한국 정부가 3,200점 요구 돌아온 건 절반도 안 돼

문화재 반환 교섭의 핵심은 일본이 반환할 문화재의 목록을 작성하는 것이었다. 이는 최종적으로는 소유권 논쟁과 식민 지배에 대한 평가로 이어졌다. 일본 외교문서에 따르면 일본 정부의 문화재 반환 방침은 한일회담 시작 전부터 명확했다. 첫째, 한국은 제2차 세계대전의 교전국이 아니기 때문에 일본 스스로 반환해야 할 조선 문화재가 없고, 둘째, 정부 소유 문화재 중 일부 문화재에 한해 반환이 아닌 ‘기증’의 형식을 취할 것이며, 셋째, 독립 축하 및 문화 협력의 차원에서 기증한다면 그 시기는 1910~1945년까지로 하고, 넷째, 한국이 요구하는 약탈 문화재의 ‘반환’, ‘원상 복귀’라는 용어는 절대로 사용할 수 없고, ‘기증’ 혹은 ‘증여’의 방식으로 한국에 유물의 일부를 돌려준다는 것이었다.

일본은 문화재 반환에 대해 한국이 결정할 사안이 아니라 일본이 선택할 문제라며 반환 자체를 거부하는 태도를 취했다. 오히려 반환을 요구하는 한국 정부에 어떤 경로를 거쳐 어떻게 입수되어 일본에 온 것인지 증거를 내놓으라고 요구했다. 일본 정부는 협상 마지막까지 반환할 문화재를 최소화하려 했다.

한국이 반환을 요구한 문화재는 다양했다. 임진왜란 당시 약탈한 것으로 추정되는 도쿠가와 집안의 장서인 호사문고蓬左文庫 소장 조선 고서적, 이토 히로부미가 개성 등에서 도굴한 것을 모아 메이지 천황에게 보낸 고려청자와 귀중품, 가와이 고민河合弘民이 일본 헌병을 보초로 세워두고 강화도 왕실 서고의 열쇠를 도끼로 부순 뒤에 훔친 일명 ‘가와이 문고’, 오구라 다케노스케小倉武之助가 가져간 신라 왕관을 비롯한 국보급 문화재 소장품, 경남 양산 부부총 유물, 경주 노서리 고분 출토품, 데라우치 마사타케寺內正毅 총독이 가져간 조선 서적 등이었다. 한국이 일본에 요구한 문화재는 약 3,200점이었다. 그러나 한국이 요구한 반환 문화재 목록 중 극히 일부만 반환되었다. 1958년 한일협상 기간에 106점이 반환되었고, 1966년 한일 문화재 협정에 따라 동년 5월 27일에 1,326점이 돌아왔다.

한국 정부는 양산 부부총에서 출토된 유물의 반환을 마지막까지 요구했다. 하지만 일본 문화재보호위원회는 양산 부부총의 유물이 ‘임나’와 일본과의 관계를 설명하는 귀중한 물건이라며 거부했다. 일본 문화재보호위원회는 이들 유물을 반환하면 일본의 조선 연구자들의 반발을 사게 될 것이고, 한국이 보존도 제대로 할 수 없을 것이라며 반환을 거부했다. 일본의 식민지 지배에 대한 인식이 직접적으로 드러나는 장면이다.

열려있는 문화재 반환 가능성

한일 문화재 협정의 정식 명칭이 ‘문화재 및 문화 협력에 관한 협정’인 만큼 문화재 반환의 길은 언제든 열려있다. 국제 사회의 문화재 반환에 대한 인식도 계속 진전되었다. 1996년 오쿠라 호텔의 자선당 초석돌을, 2005년 북관대첩비를, 2006년 조선왕조실록 오대산본을, 2010년 조선 왕실 의궤 81종 167책을 반환받았다. 문화재 반환은 외교관계 개선에도 감초 역할을 톡톡히 했다. 조선 왕실의 의궤 반환은 식민지 지배를 사죄하는 ‘간 나오토菅直人 담화’의 후속 조치로 이루어졌다.

문화재 반환 문제는 한국만의 문제는 아니다. 영국의 대영 박물관, 프랑스의 루브르 박물관에 왜 그리스나 이집트의 유물이 유독 많은지 설명이 필요 없다. 세계 곳곳에서 대량의 문화재가 침략국의 도시로 옮겨졌다. 식민지 지배를 겪은 나라의 국민은 오늘날 자신의 조상이 만든 문화재를 엉뚱한 나라의 박물관에서 보아야 한다. 만약 일본의 국보인 마쓰에 성松江城을 뜯어내어 한국 어느 도시에 가져온다면 본래의 멋을 느낄 수 있을까? 2011년 반환된 조선 왕실 의궤가 일본 궁내청宮内庁에 계속 존재했다면 그 의미를 느끼기 힘들었을 것이다. 문화재는 그것을 만든 사람들의 정체성과 역사에 대한 기억으로 깊이 연결되어 있다.

동북아역사재단이 창작한 '한일외교문서로 본 문화재 반환 교섭 제국주의 시각으로 일관한 일본' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.