동북아역사재단 2021년 08월호 뉴스레터

독도는 한국 영토주권의 상징이자 명백한 우리의 고유 영토이다. 그런데도 우리의 독도주권에 대한 일본의 도발은 계속되고 있다. 올여름에는 도쿄올림픽 조직위원회가 홈페이지에 독도를 일본 영토로 표기하고, 지형학적 표현에 불과하다며 수정을 거부한 바 있다.

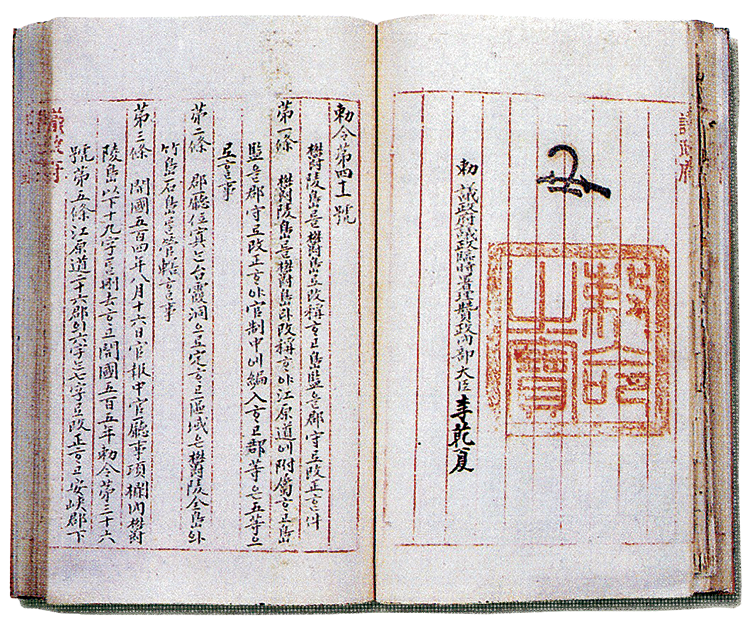

이미 한국은 1900년에 대한제국 칙령 제41호로 독도주권을 선포하였으나, 2020년 재개관한 일본 영토주권전시관은 1905년 이후 일본의 국제법상 합법 지배와 한국의 불법 점거를 강조한다. 최근 한국의 독도주권에 대한 일본의 침탈 도발도 그 연장선상에 존재한다. 일본제국주의 침략 노선의 근간인 일제식민주의에 입각한 일본의 독도주권 침탈의 역사가 여전히 현재진행형이라는 점에서, 오늘 우리에게 부여된 역사적 소명과 과제에 대해 다시 생각해 보게 된다.

일본의 총체적인 국제법적 권원 강화 정책

재단은 ‘독도주권’을 학제적으로 조명한 『독도 영토주권과 국제법적 권원 Ⅱ』을 출간하였다. 이 책은 한국 영토주권의 상징으로 ‘독도주권’을 학제적으로 조명한 네 번째 학술 연구서이다. ‘독도 영토주권과 국제법적 권원’이라는 대주제 아래 역사상 시계열적 오류와 국제법상 시제법적 한계로 인한 일본의 독도 영유권 주장의 장기 전략 왜곡 프레임이 국제법 권원 강화 정책으로 전환되고 있는 점에 주목한다.

그러한 전제에서 일본의 권원 주장의 정책적 토대를 구축해온 일본의 국제법 권원 연구에 내재된 일제 식민주의에 입각한 왜곡의 본질을 선제적으로 검토하였다. 주요 논제로서 일본의 독도 영유권 주장의 정책적 토대인 일본의 국제법적 권원 법리의 계보를 추적하고, 일반국제법과 국제판례상 식민주의 영토 취득 법리의 문제점과 병행하여 일본 국제법학계의 주요 권원별 연구를 분석하였다.

대한제국 칙령 제 41호

일본 국제법 권원 연구의 법리적 문제점 검토

국제법을 앞세운 일본의 국제법 법리 연구의 왜곡과 그 본질적 문제점을 규명하고 있는 이 책에 수록된 주요 논지는 다음과 같다.

첫째, ‘독도주권과 일본의 권원 주장의 계보에 관한 국제법적 검토’에서는 일본 정부의 독도 영유권 주장의 토대를 구축해온 일본 국제법 권원 연구의 계보를 추적하여, 권원 법리상의 문제점을 검토하였다. 미나가와 다케시皆川洸의 역사적 권원론을 시작으로, 정점에 존재하는 히로세 요시오広瀬善男의 국제법 사관과 독도영유론의 법리적 문제점을 규명하였다. 특히, 히로세 요시오가 주도한 일본 국제법 권원 연구 계보의 귀결점인 일본 국제법 사관은 제1차 세계대전 이후의 비식민지화론을 전제로 한다. 즉, 을사늑약과 강제병합을 국제법상으로 합법화하고, 이를 다시 독도 침탈과 분리하여 무주지 선점과 편입 조치의 합법화를 시도한 그의 논거에 내재된 본질적 오류를 분석하였다. 일본이 주장하는 당시의 국제법은 침략적 국가 실행과 유착된 일본형 법실증주의가 퇴조하고 보편적 국제 규범의 규범성이 제고되던 시점에 정립된 법리다. 1963년 UN국제법위원회 조약법 협약의 법전화 과정에서 1935년 ‘하버드 법대 초안’이 국가 대표 개인에 대한 강박에 따른 무효조약으로 예시한 을사늑약 및 강제병합조약의 합법화와, 이를 다시 독도 침탈과 분리하여 일본이 주장하는 ‘독도영유론’은 한국의 독도주권에 대한 총체적인 법리 왜곡이라고 비판하였다.

둘째, ‘식민주의와 국제법의 영토 취득 방법에서 본 독도주권에의 함의’에서는 국제법 발전 과정에서 식민주의 개념의 영토 취득 문제를 검토하였다. 국제법상 영토 취득의 법리 중 특히 ‘선점’과 관련하여 신제국주의 시대의 식민지 팽창을 전제로 한다는 점에서 법리적 문제점을 분석하고, 1905년 일본의 독도 무주지 선점이 당시 일본의 식민지 개척 사업과 무관하지 않다는 점을 확인하였다. 1905년 을사늑약과 1910년 강제병합조약이 조약 체결 대표에 대한 강박 행위로 인해 국제법상 무효임에도, 일본은 국가에 대한 강박으로 체결된 조약이므로 유효라고 주장한다. 상대를 국제법의 적용 대상으로 보면서 동시에 한국 영토의 일부를 ‘무주지’라 하여 선점 행위를 자행하는 것은 법리적인 모순이라고 지적하였다.

셋째, ‘러스크 서한과 샌프란시스코강화조약에서의 독도주권에 관한 검토’에서는 일반적으로 영유권 분쟁은 국제법상 권원에 대한 주장의 경합으로 이루어지므로, 유력한 권원 제시의 중요성을 강조한다. 일본의 독도 영유권 주장과 관련하여 1905년 일본의 독도 편입 당시 울릉도쟁계 합의와 태정관지령의 효력이 유지되고 있었다는 점에서 국제법상 권원이 성립되지 않았다. 일본은 그 권원을 사후적으로 확립하기 위한 방편으로서 한국의 항의 부존재를 묵인으로 간주하고 이를 근거로 독도 편입을 정당화하는 논리를 구성하였다. 그러나 1910년 한일병합 과정에서 제한된 주권 하에 실행된 4년간의 실효 지배만으로 일본의 취득 시효를 완성하는 권원은 확립되지 않으며, 러스크 서한 역시 당시 냉전으로 시작된 동아시아 국제 정세의 변화를 반영하여 일본의 의견을 일방적으로 수용한 것에 불과하다는 점에서 샌프란시스코강화조약 제2조 (a)항 해석의 보조 수단으로 인정받기는 어렵다고 비판하였다.

독도주권 선포 120주년 학술회의

독도 영토주권 존중은 동북아평화공동체의 출발

한국의 독도주권 선포 120주년에 재개관한 일본의 영토주권전시관은 ‘일본이 1905년 이후 국제법상 합법적으로 독도를 지배하고 있다’고 주장한다. 이는 식민제국주의 시대의 ‘폭력과 탐욕’에 따라 약탈한 영토는 포기해야 한다는, 가장 기본적인 전후 청산 원칙에 배치되는 것이다. 일본이 주장하는 1905년 당시의 국제법도 국가 실행과 유착된 일본형 법실증주의가 아닌 보편적 국제 규범에 입각한 규범성이 제고되고 있던 지점임을 인식해야 할 것이다. 일제 식민주의에 입각하여 국제법 법리를 왜곡하는 일본의 주장은 한국의 독도주권을 중대하게 침해하는 것이다. 이러한 점에서 우리는 일본의 진정한 역사적·국제법적 책무의 수행을 거듭 촉구하며, 이 책의 출간이 21세기 동북아평화공동체의 토대 구축에 기여할 수 있기를 기대한다.

동북아역사재단이 창작한 '독도주권 선포 120주년 기념 학술 연구서 발간 『독도 영토주권과 국제법적 권원 Ⅱ』' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.