동북아역사재단 2021년 08월호 뉴스레터

발해 돌사자상(복제본)

ⓒ전쟁기념관 오픈 아카이브

발해 역사 귀속 논쟁의 출발

동북공정으로 인하여 발해는 ‘중국의 고대 소수민족인 말갈靺鞨이 주체가 되어 세운 당唐의 지방정권’이라는 중국의 주장이 국내에 알려졌다. 이에 발해사가 한국의 역사인가, 중국의 역사인가라는 질문이 학술적인 차원을 벗어나 양국의 일반 대중 사이에서도 격렬한 논쟁거리가 되었다. 사실, 중국의 이러한 시각이 형성된 지는 꽤 오래되었다. 19세기 말 일본과 제국주의 열강의 침략이 본격화하자 중국은 동북 3성(만주) 지역과 발해사에 대한 연구를 시작하였다. 이때 동북 지역과 그 민족은 중국의 일부분으로 황제의 통치하에 있었고, 발해 역시 중국의 변강사邊彊史라는 인식을 확립하였다. 신중국 수립 이후 1960년대에는 북한과 공동으로 발해 유적을 발굴하기도 하였다. 그러나 문화대혁명으로 중국에서 발해사 연구가 중단된 사이 북한이 일방적으로 조사 결과를 발표하고, 「발해사 연구를 위하여」(『역사과학』 1962-1), 『발해문화』(1971), 『발해사』(1979) 등에서 발해를 한국사로, 고구려를 계승한 국가로 강조한 것이 알려지며 중국을 자극하였다. 중국은 문화대혁명 이후 발해사를 비롯한 동북변강 연구를 본격화하였고, 1983년 중국사회과학원 산하에 중국변강사지연구중심中國邊疆史地研究中心(現 중국변강연구소)을 설립하여 발해사를 주요 연구 사업에 포함하였다.

1990년대에는 한중 수교가 이루어지고 남한의 발해사 연구가 중국 학계에 알려지면서 중국의 발해사 연구를 다시 한번 자극하였다. 그리고 ‘동북공정(2002~2007)’으로 중국이 고구려사마저 중국사라고 주장하면서 발해사 논쟁은 새 국면을 맞게 되었다. 지금까지 발해사를 우리 역사로 본 것은 고구려의 역사·영토·문화·구성원을 계승하였다는 전제가 있었는데, 그 기본 전제가 동북공정으로 부정된 것이었다. 이러한 상황에서 당시 사람들의 생각을 묻지 않을 수 없는데, 발해를 가리키던 해동성국海東盛國과 북적北狄 두 호칭 속에 담긴 이미지가 이 물음에 대한 하나의 해답이 될 수 있을 것이다.

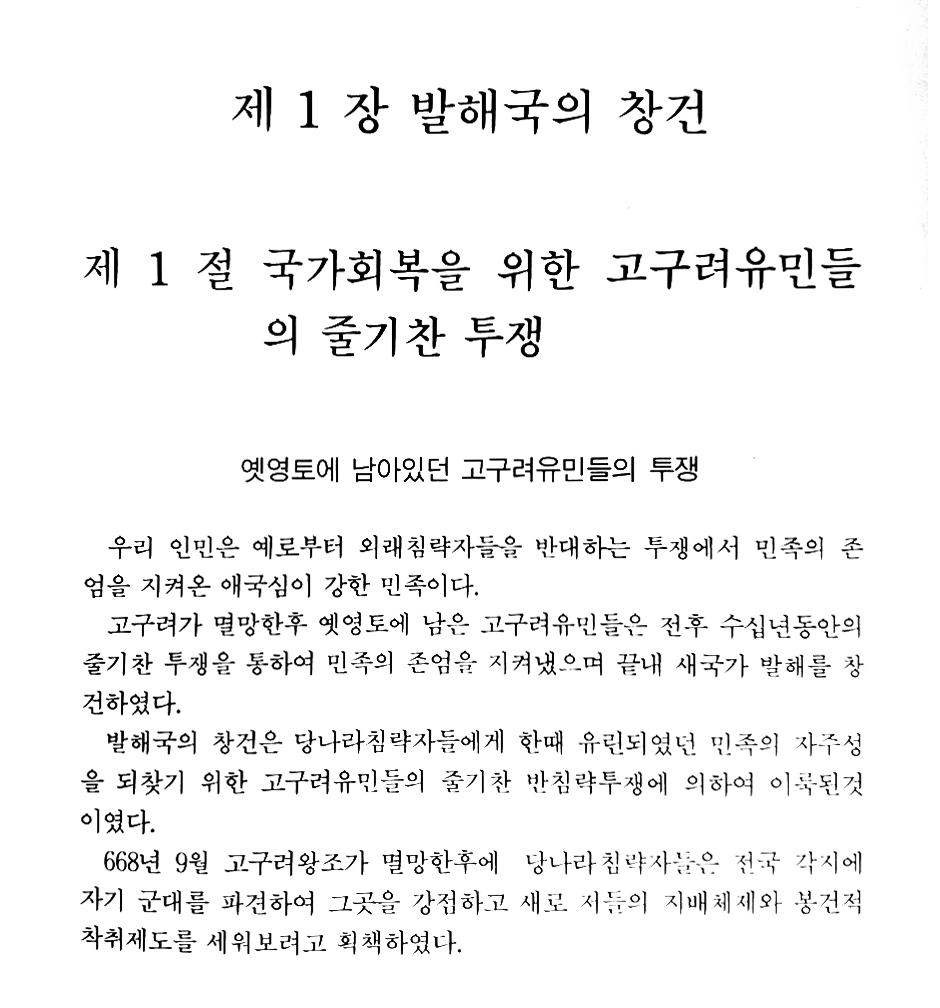

북한의 발해사 연구는 발해의 건국을 “당나라 침략자들에게 유린되었던

민족의 자주성을 되찾기 위한 고구려 유민들의 반침략 투쟁”의 결과물로 강조하였다.

발해사(과학백과사전출판사, 1979: 국내, 도서출판 한마당, 1989 편집판)

해동성국에 담긴 발해의 이미지

‘해동성국’ 하면 일반적으로 발해의 발전상만을 생각하기 쉽다. 그런데 필자가 주목하는 단어는 ‘해동’이다. 발해를 해동성국으로 부른 것은 바다 서쪽의 당나라 사람들이었다. 그들은 발해를 ‘해동성국’이라고 불렀고, 발해의 물산을 ‘해동물산’이라 하였다. 해동은 고대 중국 사람들이 자신과 구분되는 동쪽 바다 건너의 사람 또는 지역을 부를 때 사용하던 호칭이었다. 해동삼한·해동삼국·해동고려·해동조선 등 국명 앞에 수식어처럼 사용하거나, ‘해동’이라는 호칭만으로 고구려·신라·백제 등을 가리키기도 하였다. 이렇듯 고대 삼국, 고려, 조선을 가리키던 ‘해동’이라는 수사를 발해에도 사용하였다는 점은 큰 의미가 있다.

바다는 중국과 고구려·발해의 왕래에 사용된 주요 교통로였고, 두 지역의 경계이자 국경선의 역할을 하였다. 『발해기渤海記』를 지은 장건장의 묘지명(張建章墓誌銘, 883)에는 발해로의 여정이 적혀있다. “계축년(833) 가을에 배를 타고 동쪽으로 만 리나 되는 바다를 넘어 이듬해 가을 끝자락에 홀한주忽汗州에 도달하였다.” 편도로 일 년이나 걸리는 지난한 길을 가기 위해 바다를 건너는 일은 매우 힘든 일이었을 것이고, 바다는 동쪽의 이세계異世界로 건너가는 거대한 장벽으로 느껴졌을 것이다. 당에서 처음 발해에 사신으로 파견된 최흔崔忻이 귀국길에 요동반도 끝자락 여순 바닷가의 동산에 올라 우물을 파고 영원히 기념하려 했던 것도 이 때문일 것이다. 이렇듯 강렬한 인상을 가진 바다로 나눠진 두 공간을 고대 중국인들이 별개의 공간으로 인식하는 것은 당연하다.

고대 중국인들이 바다 건너 세상인 만주와 한반도를 중국 밖 공간으로 인식했음을 보여주는 사례는 많다. 그 예로 기일진묘지명(祈日進墓誌銘, 780)에는 발해와의 외교를 ‘중외中外의 일’로 표현하였다. 이보다 앞서 장수묘지명(張壽墓誌銘, 614)에서는 수나라 군대가 고구려에 주둔한 것을 ‘해외海外’에 머문 것으로 묘사하였다. ‘중외’도 중국 밖을 의미하지만, 특히 ‘해외’는 지금도 그렇고 과거에도 나라 밖, 외국을 의미하였다. 그리고 그 ‘해외’ 중에서도 특별히 만주와 한반도를 ‘해동’으로 불렀다. 당나라 사람들도 자신들의 공간과는 구분되는 곳에 ‘해동’이라는 말로 발해를 수식하였다.

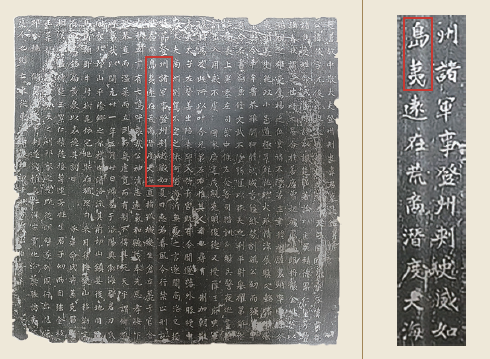

재미있는 것은 장건장이 『발해기』를 지으며 “‘섬오랑캐島夷’의 풍속과 관청, 궁궐, 관품을 갖추어 기록하였다.”고 한 것이다. 우리 교과서에도 나오는 발해의 당 등주登州 공격으로 사망한 등주자사 위준의 묘지명(韋俊墓誌銘, 733)에는 “꿈틀거리는 ‘섬오랑캐’가 멀리 거친 땅에 있으면서, 몰래 큰 바다를 건너 곧바로 외로운 성을 노렸다.”라는 말로 발해의 공격이 묘사되어 있다. ‘섬오랑캐’라는 표현은 고구려에도 사용할 만큼 고구려와 발해를 떠올릴 때 바다의 이미지가 강했고, 고대 중국인들이 이들을 바다 동쪽 건너 멀리 떨어져 있는 세력으로 여겼음을 보여준다.

위준의 묘지명

출처: 毛陽光, 余扶危 主編, 『洛陽流散唐代墓誌彙編』, 國家圖書館出版社, 2013

북적에 담긴 발해의 이미지

역사상 제국으로 성장한 나라들은 흔히 자신의 문명을 중심에 두고 주변 지역과 사람들을 미개한 땅과 야만인으로 인식하였다. 영어로 야만인을 뜻하는 ‘바바리안barbarian’은 고대 그리스어에서 유래한 것으로, ‘바-바-’ 거리며 ‘참고 들을 수 없는 말’ 또는 ‘개처럼 짖는 말’을 하는 사람이라는 뜻이었다. 고대 중국인들은 자신을 중화中華 또는 화하華夏로 칭했고, 방향에 따라 주변 이민족을 동이東夷·서융西戎·남만南蠻·북적北狄 등 사방 오랑캐四夷로 비하하며 자신들과 구분하였다(만주와 한반도 지역민은 동이로 구분). 그런데 중국 학계에서는 발해의 주체 민족이 말갈이기 때문에 『구당서舊唐書』와 『신당서新唐書』에 발해가 「동이」가 아닌 「북적」 열전에 수록되었고, 고구려나 신라와는 무관하다고 한다. 그러나 『수서隋書』에서는 말갈이 「동이」 열전에 수록되어 있고, 말갈의 전 단계인 물길勿吉도 『위서魏書』 「동이」 열전에 수록되어 있지만 이에 대해서는 언급하지 않는다.

동이의 공간인 ‘해동’에 있던 발해가 ‘북적’으로 불린 것은 나름의 역사상이 반영되어 있다고 본다. 그것은 발해가 건국 과정에서부터 돌궐・거란 등과 연합하여 당에 대항하여 전쟁을 벌였고, 북방 민족과의 연대 속에 동북아 국제 정세를 양분하였기 때문이 아닐까 한다. 『삼국유사』 기이편에는 733년 당나라에서 북적을 정벌하기 위해 신라에 군대를 요청하는 사신 604명이 왔다가 돌아간 기록이 있다. 이는 바로 한 해 전인 732년 발해의 당 등주 공격에 대한 대응으로 나온 것인데, 나당 연합군은 험로에 눈이 많이 내려 군사의 반 이상이 죽고 아무 공도 세우지 못한 채 회군하였다. 그런데 발해의 당 공격은 그보다 앞선 것으로, 거란이 하북河北 지역에서 당과 전쟁 중에 일시적으로 수세에 몰린 상황을 구원하기 위한 것이었다. 등주 공격 이후 마도산 전투에서는 성내를 도살했다는 표현이 나올 정도로 발해와 거란・돌궐 연합군의 군세가 위협적이었다. 이렇듯 발해는 건국부터 발해 전기까지 기본적으로 북적 즉, 북방 민족과 연동하여 움직였고, 그 후에도 마찬가지여서 당과 신라에 매우 위협적인 북방 세력으로 인식되었다.

북방 민족의 득세로 육로 교통망이 불안정할 때 당에서 발해로 가는 길은 상대적으로 안정적인 등주를 통해 바닷길로 북상하여 요동반도 남단에 도착해서 해안을 끼고 압록강구로 들어가는 길이었다. 그리고 발해가 부여・옥저・변한・조선 등 ‘해북海北’ 여러 나라를 모두 얻으면서(『신당서』 발해전), 실제 공간적으로도 해동에 이어 해북의 이미지가 덧씌워졌다. 또한, 발해는 다종족 국가로 고구려 유민과 고구려계 말갈인이 주를 이루었지만, 흑수말갈・실위・거란・돌궐・위구르 등 북적으로 분류되는 종족들이 상당수 포함되어 있었다. 발해가 고구려의 공간・문화・인적 구성을 계승했지만, 영토는 앞선 시기보다 훨씬 북쪽으로 확대하였고, 문화와 인적 구성 역시 큰 변화를 겪었다. 이러한 변화는 당과 신라에서 발해의 ‘북적’ 이미지가 형성되는 데 큰 영향을 주었을 것이다.

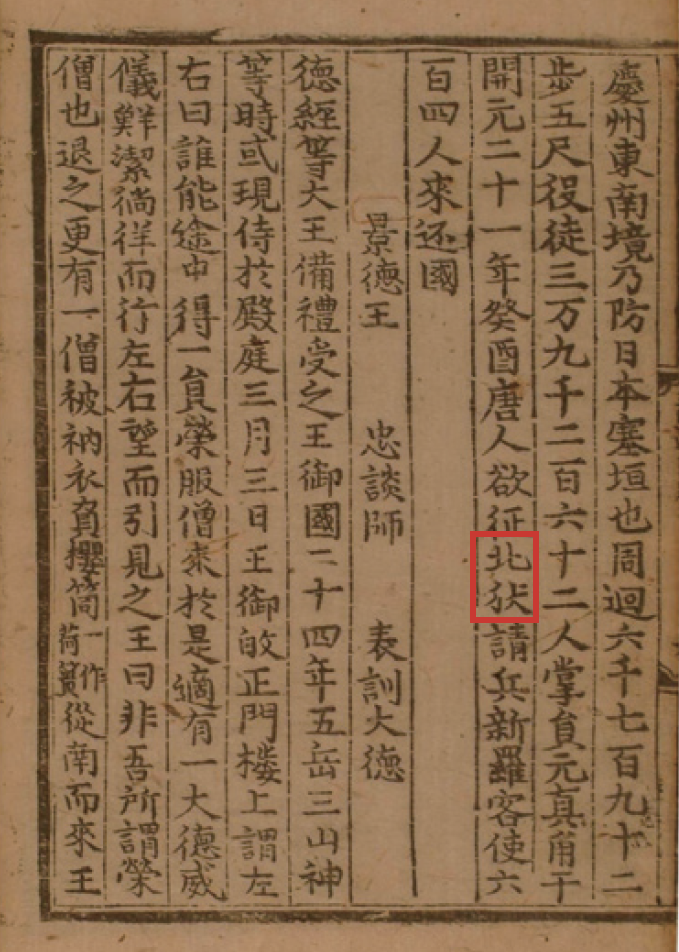

『삼국유사』 기이편 효성왕편

여기에는 “개원 21년(733) 계유에 당나라 사람이 북적(발해)를 정벌하고자

신라에 병사를 요청하는 객사(사신) 604명이 왔다가 귀국했다.”라는 기록이 있다.

(출처: 국사편찬위원회 한국사데이터베이스)

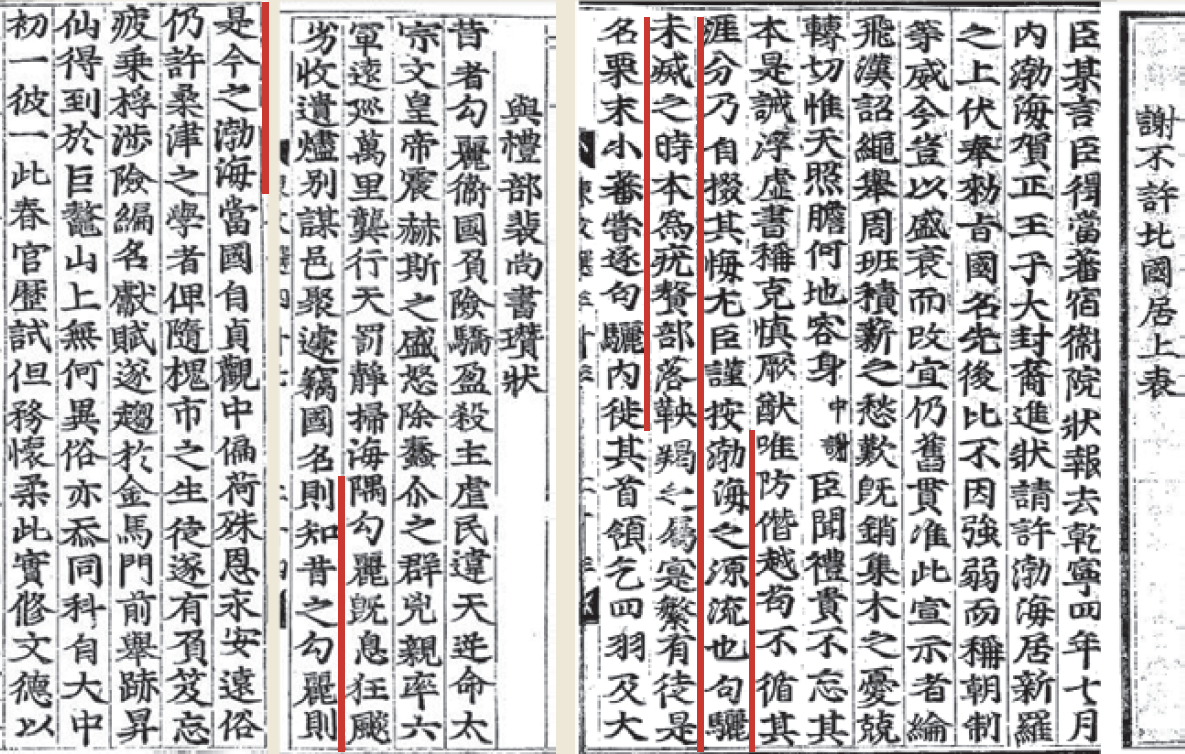

동문선(東文選)

최치원은 〈당나라 예부상서 배찬에게 준 장문(좌)〉 등 여러 글에서 “고구려가 지금의 발해”라고 강조하면서도,

〈북국(발해)에 윗자리를 허락하지 않은 것에 대해 감사하는 표문(우)〉에서와 같이

“사마귀만 한 말갈 부락으로 속말소번”이라고 표현하며 이중적인 인식을 보였다.

(출처: 송기호, 규장각 소장 발해사 자료, 서울대학교 규장각, 2004)

찬사와 멸시, 이율배반적인 두 호칭에 담겨있는 공통 이미지

전근대 중국은 그 어느 시기도 발해를 중국사로 이해한 적이 없다. 그러나 현재의 중국은 ‘신新 중화민족주의’, ‘통일적 다민족 국가론’을 통해 중국 영토 내에 있었던 오랑캐의 역사를 중국사로 재설정하고, 이를 역사적 사실로 공고화하고 있다. 그러나 이는 비역사학적인 태도로 학계의 비판을 받고 있다. 한편, 고구려를 계승한 발해를 한국사로 여기는 것은 우리에게 상식이었다. 하지만 고구려가 왜 우리 역사인지, 발해가 왜 우리 역사인지를 계속 연구하지 않는다면 이 상식은 비상식이 될 수밖에 없다. 이제 상식을 잠시 내려놓고 당시 사람들의 인식을 들여다봄으로써 ‘발해는 누구의 역사인가’라는 물음에 객관적으로 답할 때가 아닐까 한다.

‘해동성국’과 ‘북적’이라는 두 호칭은 모두 발해인 스스로 부른 것이 아니다. ‘해동성국’은 당이 발해의 융성한 발전에 대해 찬사를 보낸 것이며, ‘북적’은 당과 신라가 발해를 자신들과 철저히 구분하고 야만인 취급하며 멸시를 표현한 호칭이었다. 대단히 상반된 이 두 호칭은 모순되지만, 발해에 대한 공통적인 이미지를 담고 있다. 다시 말해 ‘중화中華’인 당과 구분된 공간과 집단으로서의 발해를 보여준다. 오랑캐에서 중화를 지향한 신라 역시 ‘북적’이라는 표현을 통해 발해를 상대적으로 낮추고 자신을 높여 문명국으로 인정받고자 하였다.

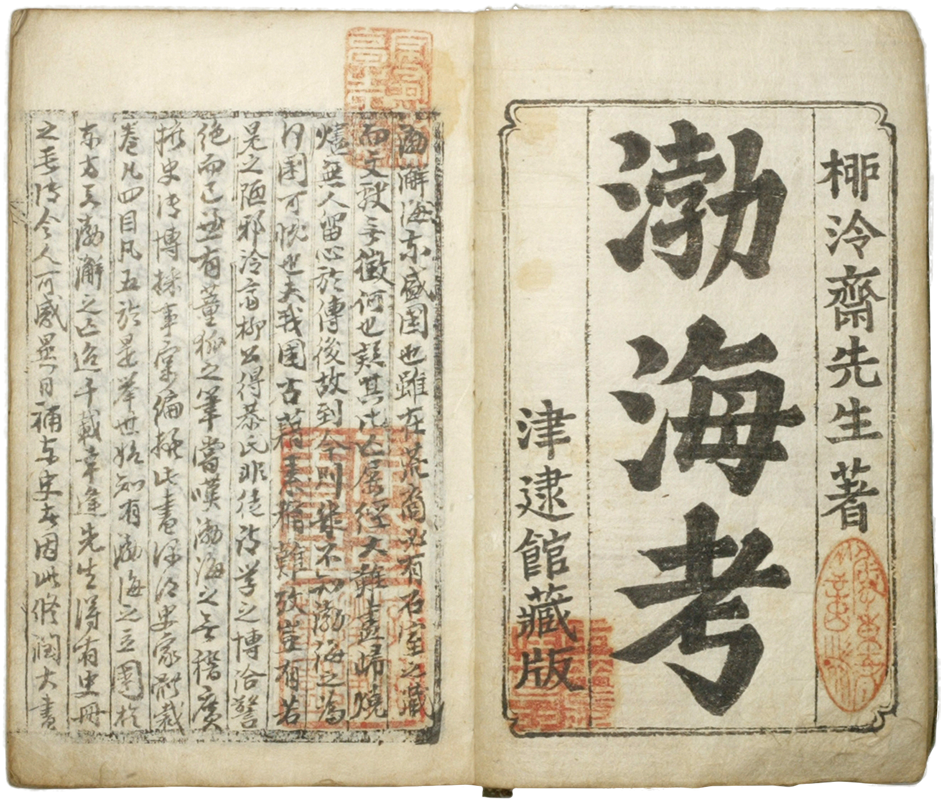

1784년 유득공이

발해의 역사를 기록한 책 『발해고』

ⓒ국립민속박물관

신라는 발해를 북적으로 부르며 타자화하고 자신들과 구분하려 했지만, ‘해서海西’ 세력인 당이 신라와 발해를 함께 ‘해동’으로 인식한다는 것을 잘 알고 있었다. 그리고 발해가 건국 초기에 신라로부터 대아찬직을 받는 등 신라와의 위계에서 아래에 있었을 때는 ‘해동’이라고 통칭되는 것이 불편하지 않았을 것이다. 그런데 빠르게 성장한 발해가 당의 본토를 공격하고, 남쪽으로 영역을 확장하고, 신라의 북경을 압박하면서 두 나라의 국세가 역전되었다. 그러자 신라는 발해를 자신을 위협하는 북쪽 오랑캐로 낮추어 부르게 되었을 것이다. 더욱이 발해가 ‘해동성국’으로 발전하며 당의 빈공과賓貢科에서 신라와 등위를 다툴 정도로 문화적으로 성숙하자, 이러한 구분 인식은 더 강해질 수밖에 없었다. 빈공과에서의 등위 다툼과 관련해서 신라의 최치원이 “고구려가 지금의 발해가 되었다.”고 말하면서도, “고구려에 붙어있던 보잘것없는 속말말갈”로 고구려보다 못한 오랑캐임을 드러내려 한 것도 발해에 대한 신라인의 경계심을 잘 보여준다.

그렇다고 신라가 발해를 북적으로 멸칭하기만 한 것은 아니다. 두 나라 사이에는 신라도新羅道라는 공식 교통로가 있었고, 신라가 발해로 사신을 파견할 때는 ‘북국北國’이라고 불렀다. 하지만 신라는 발해를 동족의 나라로 인식하지 않았다. 오늘날과 같은 민족의식이 없었던 당시에 신라가 발해를 동족의 나라로 인식할 리 없기 때문이다. ‘하나의 민족’이라는 의식이 형성되기 위해서는 공통의 오랜 역사적 경험이 있어야 하고 정치적인 통합이 필요하다. 발해와 신라는 ‘해동’으로 중국과 공간적으로 구분되었으나, 정치적 통일을 경험하지는 못하였다. 그러나 발해 멸망 이후 요와 금으로 들어간 발해 유민은 역사 속으로 사라졌고, 고려로 투항한 발해 유민의 후예는 지금도 이 땅에 살아있다. 그리고 고려와 조선을 거치며 발해를 ‘해동’ 또는 ‘동국東國’의 역사로, 우리의 역사로 이해하려는 흐름이 이어져 왔다. 유득공이 『발해고』를 짓고, 발해와 신라를 남북국으로 부르며, 우리 역사로 확실히 정립하게 된 계기는 발해와 신라의 공존 당시에 겪었던 역사적 경험에서 시작되었다는 것은 분명하다.

동북아역사재단이 창작한 '해동성국과 북적, 두 호칭에 담긴 발해의 이미지 ‘발해는 누구의 역사인가’에 대한 해답 찾기' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.