동북아역사재단 2021년 03월호 뉴스레터

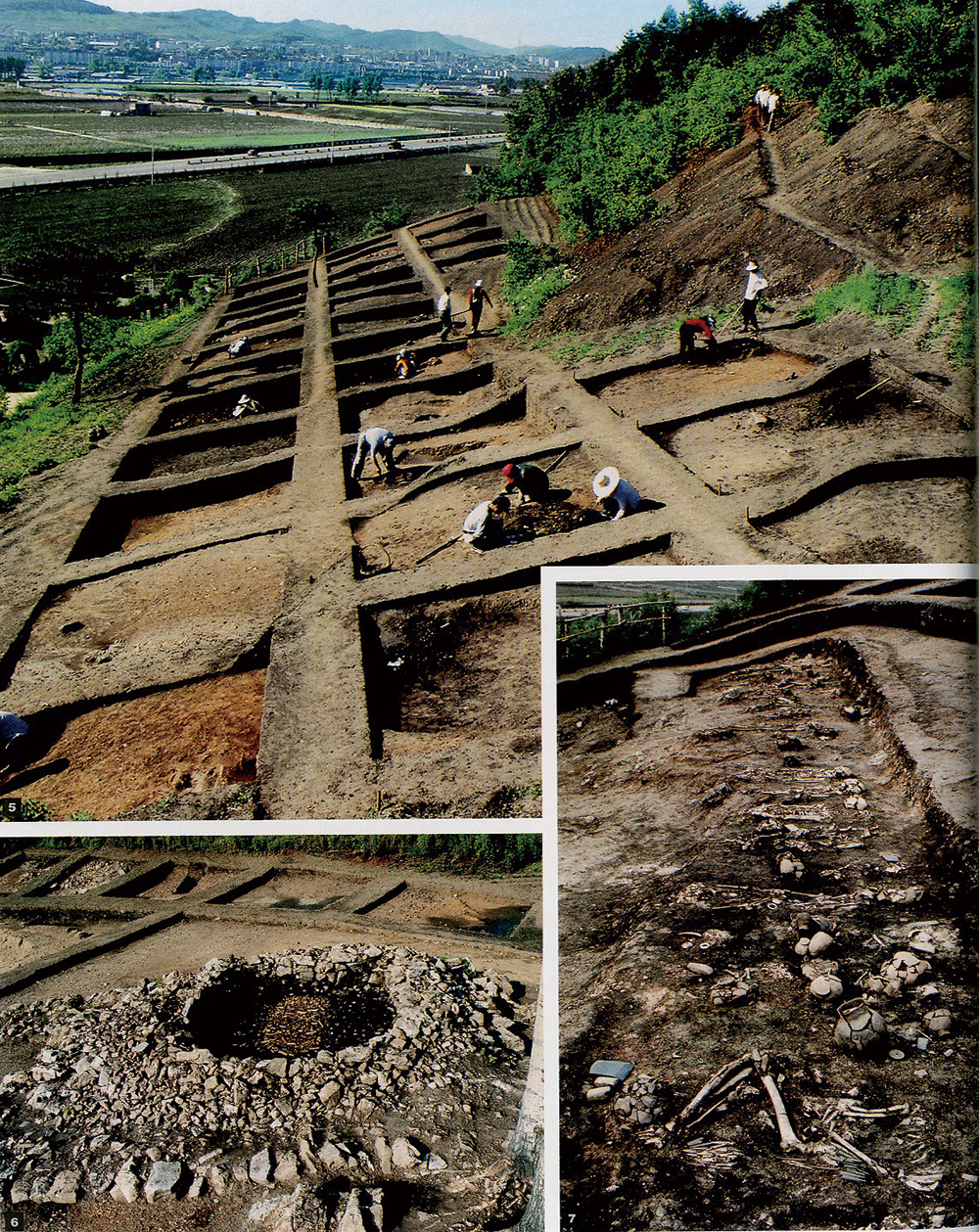

만발발자유적 발굴 전경

왼쪽 아래 사진이 고구려 방단석광적석묘

출처: 전야고고집수(田野考古集粹), 길림성문물고고연구소(2008), p.30

고조선 주민의 향방과 고구려 문화의 기원을 밝혀줄 대형 유적

통화 만발발자유적은 고조선의 물질문화로 알려진 고인돌문화 및 세형동검문화 요소와 방단적석묘方壇積石墓와 같은 고구려 초기 물질문화 요소가 복합적으로 퇴적되어 있는 대형 유적이다. 1990년대까지 왕팔발자王八脖子라는 이름으로 알려졌다. 6천4백여 제곱미터가 넘는 발굴 면적 내에서 신석기시대 말부터 고구려 시기의 주거지와 무덤이 발견됐다. 이 때문에 우리 학계는 고조선 멸망 후의 문화 변동, 고구려 국가 성립, 고구려 문화의 기원 등과 관련해 이 유적을 주목해 왔다.

1956년 유적이 처음 발견된 이후 1980년대와 1990년대에 몇 차례에 걸쳐 조사와 발굴이 이루어졌지만, 발굴 정황에 대한 구체적인 정보는 공개되지 않았다. 1999년에 중국 10대 발굴로 선정됐고 2001년에는 국가중점문불보호단위全國重點文物保護單位로 지정됐다. 그럼에도 발굴 보고서는 간행되지 않았으며 1988년에 발표된 개략적인 보고가 전부였다. 이 사이 만발발자유적과 관련된 개별 주제에 관한 중국 학자의 연구물이 간헐적으로 발표됐다.

고조선·고구려대신 한(漢)·당(唐) 강조

지난 2016년 유적 바로 앞에 통화 장백산민속박물관이 개관했다. 장백산 일대 만주족, 조선족, 몽골족 등의 문화와 풍속을 전시 중이다. 2017년에는 통화시박물관이 개관하여 통화 지역에서 출토한 선사시대부터 청대까지의 유물을 전시하고 있다. 이 가운데에는 통화 만발발자유적에서 출토된 유물이 있다. 그런데 전시 설명을 보면 기자箕子를 예맥濊貊의 시조로 묘사하고 있어 역사 왜곡이 상당하다. 2018년에는 유적이 위치한 곳에 만발발자유적 민속공원萬發撥子遺址民俗公園이 조성됐다. 이 공원은 만주족 문화 일색으로 꾸며져 있다. 만발발자유적이 압록강 중상류 지역의 대표적인 유적이라고 선전하며, 주로 이 지역에서 활동한 고조선이나 고구려는 언급하지 않고 만주족을 내세운다.

이를 종합해보면 중국 정부는 박물관과 공원 설립을 통해 중국 동북지역의 소수민족에 대한 소위 ‘통일적 다민족국가론’을 선전하고, 본격적으로 ‘역사 대중화’를 구현하고 있는 것으로 판단된다. 포스트 동북공정은 사실상 고조선과 고구려의 역사를 삭제하는 수순에 들어섰음을 시사한다.

만발발자유적 출토 고조선·부여·고구려 유물

출처: 전야고고집수(田野考古集粹), 길림성문물고고연구소(2008), p.31

중국사적 시각에서 자료를 정리 및 선전

그동안 우리 학계는 중국 학계에 발표된 글과 언론 보도 외에는 유적에 관한 구체적인 정보와 정황을 알 수 없었다. 개별로 답사하는 것이 전부였다. 이 때문에 국내 학계의 관련 연구에서도 이렇다 할 진전을 보지 못했다. 이러한 상황에서 2019년 9월 종합 보고서가 길림성 문물고고연구소와 통화시 문물 관리실에 의해 발간됐다. 보고서에 따르면 발굴 종료 후 2012년 11월부터 2017년 12월까지 동북사범대학 위징余靜이 2차로 진행된 발굴 자료를 정리했다.(보고서는 다음의 이름으로 간행됐다. 吉林省文物考古硏究所·通化市文物管理辦公室, 2019, 『通化萬發撥子遺址考古發掘報告』, 科學出版社) 그러나 1956년 첫 발견 후 60여 년이 훨씬 넘었고, 발굴 후 20년의 세월이 흐르면서 발굴 당시의 기록 중 일부가 소실됐다. 유물도 일부는 부패하거나 분실됐다. 1985년에 진행된 2차 정밀 조사 및 1987년에 진행된 발굴 조사 내용에 대해서는 영원히 알 수 없게 됐다.

종합 보고서가 출판된 이후 보고서의 개략적인 내용과 이 유적의 중요성이 국내에 소개됐다. 우리 연구소도 동향 보고서를 발간하고, 학계와 공동 연구를 진행하여 학술회의를 갖기도 했다. 유적은 이미 중국사적 시각에서 해석됐고, 보고서의 내용도 중국사 중심으로 구성된 상황이었다. 유적과 유물을 실견하지 못하는 상황이지만, 이것이 만발발자유적에 대한 우리 학계의 종합적인 분석이 필요한 이유이기도 하다.

동아시아의 공존과 평화를 위한 역사 읽기 필요

중국은 고조선사와 고구려사 지우기에 나선 듯하다. 최근 개정된 중국의 역사교과서에도 고구려사는 사라졌다. 대중을 상대하는 박물관은 유물 설명판에 고조선이나 부여 대신 한漢으로, 고구려 대신 수隋나 당唐으로 표기하고 있다. 역사 지도에 국경선을 잘못 그린 것이야 시시비비를 가려 수정할 수 있다. 사실관계의 혼란은 학술적 논의를 거쳐 바로잡을 수 있다. 시간이야 걸리겠지만 충분히 해볼 만하다. 그러나 언급 자체가 안 되는 것은 어찌할 것인가? 망각시키려는 의도는 어떻게 막을 것인가?

중국은 자국사 중심으로 동아시아사를 새롭게 재편하고 있다. 중화中華를 내세운 예전의 방식이 아니다. 다민족을 내세운 통일적 다민족국가론統一的 多民族 國家論이다. 그들은 선진의 중화가 주변을 문명화했다는 예전의 중화주의적 담론을 버렸다. 대신 다지역·다민족의 문화가 수렴되어 중화가 되고, 중화가 다시 주변으로 확산됐다는 신중화주의를 들고 나왔다. 동아시아를 대상으로 하는 이 역사서술의 틀은 다민족으로 구성된 중국을 집결시키는 효과를 거두고 있는 듯하다.

그러나 이것은 동아시아의 공존과 평화를 위협하고 있다. 현재 일고 있는 중국의 애국주의는 이와 무관하지 않다. 2008년 베이징 올림픽 성화 봉송식에서 벌어진 중국인들의 폭력, 캐나다 토론토대 중국 유학생의 집단행동(2019년 토론토대 학생회장에 티베트인이 당선되자 중국 유학생이 집단행동에 나선 사건) 등도 맥을 같이한다.

역사는 인간과 인간, 인간과 자연이 상호작용interaction한 기록이다. 문화는 이 상호작용의 총체다. 역사와 문화는 홀로 성립하지 못한다. 동아시아가 상호작용한 결과로서의 ‘역사 읽기’로 중국의 편협하고 시대착오적인 역사서술을 극복할 수 있다. 이를 위한 연구가 필요하다.

동북아역사재단이 창작한 '중국에서 사라져 가는 고조선·고구려 역사 여진·만주족 유적으로 선전되는 통화 만발발자유적' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.