동북아역사재단 2020년 11월호 뉴스레터

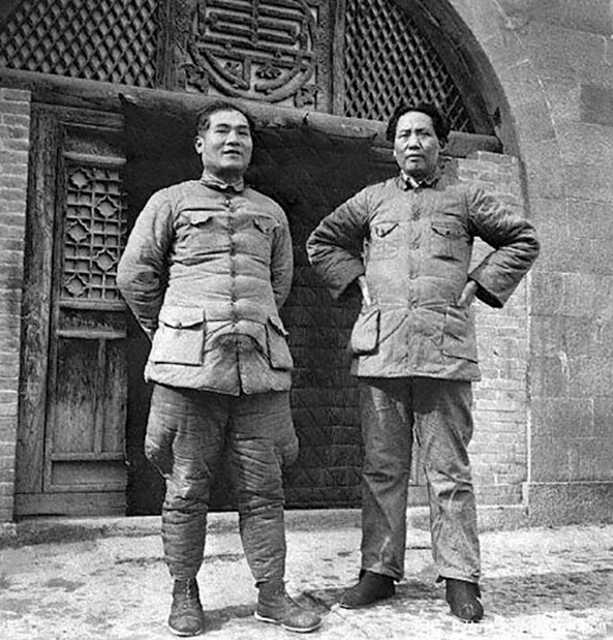

청년 시절의 장궈타오(1897~1979)

중국공산당 창당과 13인의 대표

2021년은 중국공산당 창당 100주년이 되는 해이다. 1921년 7월에 각지의 대표 13명이 상하이에 모여 중국공산당 제1차 전국대표대회를 개최하였다. 이 당시만 하더라도 전국 당원 50여 명에 불과한 작은 혁명당이 28년 후에 중국 대륙을 석권하리라고는 아무도 예상하지 못했을 것이다.

훗날 중국공산당의 성공을 견인하며 1976년에 사망할 때까지 중국 대륙을 통치했던 마오쩌둥도 당시 후난성 창사長沙의 대표로 창당대회에 참가하였다. 이후 중국공산당의 최고 지도자가 되기까지 많은 우여곡절을 겪어야 했지만, 그가 당의 초기 창당 멤버로서 역사적인 현장에 있었던 것은 분명한 사실이다.

그런데 마오쩌둥과 함께 창당 현장에 있었던 다른 12인의 대표들은 대부분 성공적인 경력을 이어가는 데 실패하였다. 상하이 대표 리다(李達)·리한쥔(李漢俊), 우한 대표 둥비우(董必武)·천탄치우(陳潭秋), 창사 대표 마오쩌둥·허쑤헝(何叔衡), 지난 대표 왕진메이(王盡美)·덩언밍(鄧恩銘), 베이징 대표 장궈타오(張國燾)·류런징(劉仁靜), 광저우 대표 천궁보(陳公博), 일본 대표 저우푸하이(周佛海), 천두슈(陳獨秀)의 위임을 받아 참석한 바오후이성(包惠僧). 이중 연구자가 아닌 일반인이 들어봤을 법한 이름은 마오쩌둥을 빼면 아마도 없을 것이다.

마오쩌둥을 제외한 12인의 대표는 대부분 중국공산당의 영광을 함께 누리지 못했다. 건강 문제로 일찍 사망하거나(왕진메이), 정치가보다는 지식인이자 이론가로서 살아가거나(리다), 혁명운동 과정에서 국민당 또는 일제에 의하여 처형당하거나(리한쥔·천탄치우·허쑤헝·덩언밍), 중국공산당과 갈라서서 국민당이나 일제에 협력하는 등(류런징·천공보·저우푸하이·바오후이성·장궈타오), 창당 이후 전개된 혁명운동의 중심에서 자의 또는 타의에 의해서 밀려났다. 오직 둥비우만이 중화인민공화국에서 국무원 부총리, 최고인민법원 원장, 전국정협 부주석 등 고위직에서 활동할 수 있었다.

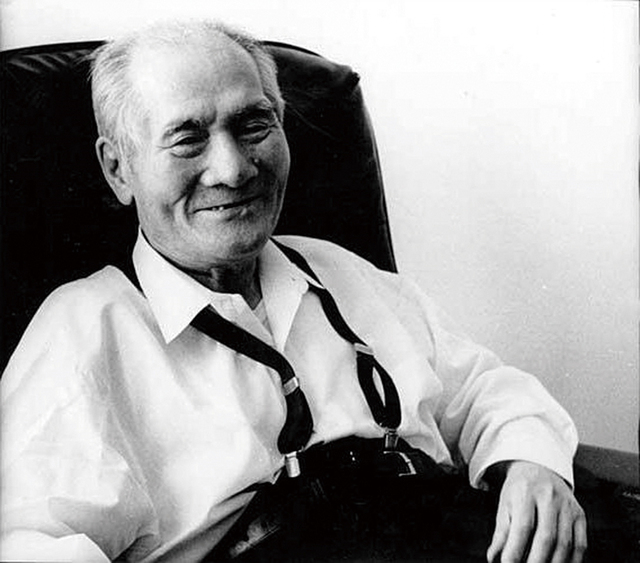

장궈타오(좌)와 마오쩌둥(우)

장궈타오의 초기 활동

마오쩌둥과 둥비우를 제외한 창당 멤버 중에서 유독 눈에 띄는 경력을 가진 인물은 장궈타오이다. 창당 멤버 중 유일하게 마오쩌둥을 대신해서 중국공산당의 최고 실력자가 될 수 있는 기회와 힘이 있었던 인물이기 때문이다.

장궈타오는 1897년에 쟝시성(江西省) 핑샹(萍鄕)에서 태어났고, 1919년 오사운동 시기에 베이징대학 학생으로서 학생운동 지도부에서 활약하였다. 이후 사회주의에 관심을 갖게 되면서 천두슈, 리다자오(李大釗) 등과 왕래하며 중국공산당 창당 준비 작업에도 참여하였다. 이후 몇 차례의 직위 해제와 회복을 반복하면서 중국공산당 중앙위원회와 정치국 위원으로서 지도부에서 활동하였고, 1928년에는 중국공산당의 코민테른 대표로 임명되어 모스크바에서 2년 반 정도 체류하였다. 1931년 봄에 모스크바에서 귀국한 후에는 주로 농촌소비에트 건설 활동을 펼쳤다. 후베이-허난-안후이 접경지대의 농촌소비에트를 이끌면서 중화소비에트공화국 부주석에 임명되기도 하였고, 1932년에는 쓰촨-산시(陝西) 접경지대로 이동하여 새로운 근거지를 개척하였다.

노년의 장궈타오

마오쩌둥과의 충돌

1930년대 전반기 중국에서는 곳곳에서 중국공산당의 농촌소비에트가 건설되어 세력을 확장하고 있었다. 그러나 이내 국민정부의 대대적인 공세가 전개되면서, 중국공산당은 이른바 ‘대장정’에 나설 수밖에 없게 되었다. 국민정부의 공세는 각지의 농촌소비에트를 대상으로 펼쳐졌고, 근거지를 상실한 각지의 홍군은 각자의 ‘장정’에 올랐다. 장궈타오 역시 1935년 4월에 쓰촨-산시 소비에트를 포기하고 ‘장정’에 나섰다.

1935년 6월, 마오쩌둥이 이끄는 홍군 제1방면군과 장궈타오가 이끄는 제4방면군이 쓰촨 서부의 마오궁(懋功)이라는 곳에서 합류하였다. 당시 마오쩌둥은 1월에 개최된 ‘쭌이회의(遵義會議)’를 통하여 이제 막 중국공산당의 실질적 지도자로 부상한 상황이었는데, 회의에 참석할 수 없었던 장궈타오는 마오쩌둥의 리더십을 인정하지 않았다. 게다가 제1방면군이 장정 초기에 큰 피해를 당하면서 군사력에서도 제4방면군이 우위에 있는 상황이었다.

두 사람은 장정의 최종 목적지를 두고 대립하였다. 마오쩌둥은 북상하여 서북지역의 기존 근거지와 합류할 것을 주장했지만, 장궈타오는 서남부나 서북부 내지로 후퇴하여 새로운 근거지를 개척할 것을 주장하였다. 당에서는 마오쩌둥의 주장을 채택했지만, 장궈타오는 독자 노선을 고집하여 결국 당의 북상 방침을 어기고 독자행동에 나섰다. 그의 독자노선은 첫 번째 시도가 실패한 뒤에도 다시 반복되었고, 결국 두 차례의 도전이 모두 실패로 끝나면서 그의 당내 경력도 사실상 끝났다.

‘배우’에서 ‘관객’이 되다

마오쩌둥에 대한 도전이 실패로 끝나면서 정치적 기반을 상실한 장궈타오는 결국 1938년 4월에 옌안(延安)을 떠나 국민정부가 있는 충칭(重慶)으로 넘어갔다. 이후 그는 국민참정회(國民參政會)에서 활동하기도 했지만, 국내 정치 무대에서 그의 모습은 점차 사라져갔다. 그의 부인 양쯔리에(楊子烈)에 따르면, 그는 ‘정계 은퇴’(?)의 이유를 다음과 같이 표현했다고 한다. “나의 급진 사상과 애국 열정은 과거와 달라진 것이 없다. 그러나 이런저런 독재와 전횡에서 멀리 떠나고 싶다.” 또한, 그는 늘 다음과 같이 이야기했다고 한다. “중국의 무대에서 나는 과거에 한 배우였지만, 지금은 관중일 뿐이다. 모쪼록 비극은 조금만 볼 수 있기를 바랄 따름이다.”

동북아역사재단이 창작한 '잊혀진 도전자 장궈타오(張國燾)' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.