동북아역사재단 2020년 07월호 뉴스레터

한일의정서를 국제법상으로 아직도 유효한 협약으로 보는 건가요? 을사늑약 등 불평등 합병 조약을 유효한 조약으로 볼 수 있는지 궁금합니다. ― 김주한님 질문 |

한·일 근대조약의 시작

국제법상 조약과 한일 양국의 국제법상 권리·의무 관계는 1876년 2월 27일 「조일수호조규」강화도조약부터 시작된다. 「조일수호조규」 제1조는 ‘조선국은 자주국이며 일본국과 평등한 권리를 보유한다’라고 규정함으로써, 이후 한·일 간 체결된 모든 조약, 조규 등은 명실공히 국제법의 지배를 받게 되었다. 일본의 한국 침략 과정에서 국제법적으로 중요한 조약은 1904년 2월 23일 「한일의정서」, 1905년 11월 17일 이른바 「을사늑약」(을사보호조약, 한·일협상조약), 1910년 「병탄조약」(한·일합방조약, 병합조약) 등이며 1965년 「한일기본관계에 관한 조약」의 해석과 관련해서는 현재도 국제법상 논란이 지속되고 있다.

국제법상 조약과 한일 양국의 국제법상 권리·의무 관계는 1876년 2월 27일 「조일수호조규」강화도조약부터 시작된다. 「조일수호조규」 제1조는 ‘조선국은 자주국이며 일본국과 평등한 권리를 보유한다’라고 규정함으로써, 이후 한·일 간 체결된 모든 조약, 조규 등은 명실공히 국제법의 지배를 받게 되었다. 일본의 한국 침략 과정에서 국제법적으로 중요한 조약은 1904년 2월 23일 「한일의정서」, 1905년 11월 17일 이른바 「을사늑약」(을사보호조약, 한·일협상조약), 1910년 「병탄조약」(한·일합방조약, 병합조약) 등이며 1965년 「한일기본관계에 관한 조약」의 해석과 관련해서는 현재도 국제법상 논란이 지속되고 있다.

한·일 간에 체결된 구 조약의 효력에 관해 국제법 학자인 서울대 백충현 교수는 1905년 「을사늑약」 및 1910년 「병탄조약」을 포함하여 ‘일본이 한국의 주권을 단계적으로 강탈한 5개 조약의 내용은 국가의 주권 제한에 직접 관련된 사안이므로, 당연히 조약 체결을 위한 전권 위임장 및 비준 절차의 모든 요건을 갖추어야 했다’고 하면서 조약에 대한 국가의 기속적 동의를 표시하기 위한(조약법 협약 제2조 ① c), 이른바 ‘비준 필요설’을 주장하였다.

을사늑약에 근거한 병탄조약

1904년 「한일의정서」, 1905년 「을사늑약」, 1910년 「병탄조약」과의 관계를 살펴보면 다음과 같다. 먼저 1904년 「한일의정서」 제5조는 ‘대한제국 정부와 대일본제국 정부는 상호의 승인 없이는 본 협정의 취지에 반하는 협약을 제3국과의 사이에 체결하지 않을 것’이라고 규정한 후, 1905년 「을사늑약」 제2조에서 다시금 ‘한국(대한제국 아님) 정부는 금후에 일본국 정부의 중개를 경유치 않고는 국제적 성질을 가진 어떤 조약이나 또는 약속을 하지 않기를 서로 약속한다’고 하면서 조약 체결을 포함한 대한제국의 외교권을 침탈하였다. 그리고 1907년 제2차 ‘헤이그 국제평화회의’에 밀사를 파견하는 등 대한제국 고종 황제의 조약 무효화 노력에도 불구하고 1910년 「병탄조약」을 체결함으로써 대한제국의 모든 대내외 통치권을 강탈하였다.

서양 국제법이라는 미명 하에 자행된 일본의 술수는 이미 1906년 프랑스 파리 법과대학 교수 프란시스 레이(Francis Ley)의 「국제공법평론」지에 실린 『대한제국의 국제 상황』이라는 논문에서 갈파되었다. 그는 ‘조약에 의한 한국에 강요된 상황’에서 ‘보호 관계와 독립은 양립할 수 없다’고 단언했다.

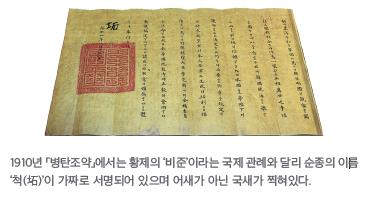

1905년 「을사늑약」은 1904년 「의정서」와도 상충되는 치명적 결함을 가지고 있다. 한마디로 당시 보호국가인 일본 자신과의 조약 체결로 대한제국을 불법 병탄한 것이다. 절차법적으로 정부 수석이 전권 위임장 없이 국가를 대표하는 것으로 인정되는 규칙은 1938년 이후 국제 관습법으로 형성되었다. 따라서 「병탄조약」이 체결된 1910년 당시 정부 수반, 즉 내각총리대신은 전권 위임장 없이 대한제국을 대표하는 것으로 인정되지 못한다. 1910년 「병탄조약」은 대한제국 황제의 서명이 들어간 비준이 없었던 점에서도 ‘원천 무효’라 하지 않을 수 없다.

조약의 효력 요건과 성립 요건

2010년 7월 31일 ‘한일 지식인 공동선언문’은 현 정부의 공식 입장에 가깝다. 선언문은 “일본제국이 침략전쟁 끝에 패망함으로써 한국은 1945년 혹독한 일본 식민지배로부터 벗어났다. …이때 체결된 양국 관계의 「기본관계에 관한 조약」 제2조에서 ‘1910년 8월 22일 및 그 이전에 체결된 모든 조약 및 협정은 이미 원천 무효(already null and void)’”라고 규정했다. 그러나 한·일 양국 정부의 해석은 달랐다. 일본 정부는 「병합조약」 등은 대등한 입장에서 자유의지로 맺어진 것으로 체결 시부터 효력을 발생하여 유효했지만, 1948년 대한민국 성립으로 무효가 되었다고 해석하였다. 이에 한국 정부는 ‘과거 일본 침략주의의 소산이었던 불의부당(不義不當)한 조약은 당초부터 불법 무효’라고 해석하였던 것이다.

명확한 국가적 의사 표시가 필요한 때

구 조약들의 효력과 관련해서는 새로운 해석이 필요하다. 1952년 「대일평화조약」(샌프란시스코 강화조약) 제2조 (a)항은 ‘일본은 한국의 독립을 승인한다’, ‘일본은 한국에 대한 권리를 포기한다’고 규정하고 있다. 동 조약 제21조는 ‘한국은 제2조의 이익을 향유할 권리를 가진다’고 규정하고 있으나, 동 조약 어느 조항도 「병탄조약」을 무효로 규정하고 있지 않다. 또 ‘독립을 승인한다’는 것은 본 승인 이전 한국이 비독립 국가였으며 「병탄조약」이 유효임을 의미한다. ‘포기한다’는 것은 이전에 갖고 있던 것(권리)을 전제한 것으로, 이 역시 「병탄조약」이 유효한 것으로 의도될 수 있다.

「조약법 협약」 제36조 제1항은 ‘제3자에게 권리를 부여하는 조약은 그 제3자가 동의하는 경우 그 조약으로부터 권리가 발생한다’고 규정한다. 한국은 「대일평화조약」에 대한 동의의 의사 표시를 한바 없으므로 「대일평화조약」 제2조 (a)항에 의해 묵시적으로 「병탄조약」이 유효한 것임을 승인한 것으로 왜곡 추정될 수 있다. 따라서 이러한 법적 효과를 배제하기 위해서는 동 조약의 어떠한 규정도 「병탄조약」이 결코 유효한 것으로 해석되지 아니한다는 내용의 ‘해석 선언’(interpretive declaration or interpretive reservation), 또는 동 조약의 권리 부여 규정을 부인하는 국가적 의사 표시가 필요하다고 본다.