동북아역사재단 2019년 01월호 뉴스레터

- 유하영 (재단 독도연구소 연구위원)

2018년 11월 26일부터 28일까지 2박 3일간 개최된 거문도 역사 조사·답사는 재단 소속 연구자 3인과 외부 연구자 2인을 포함한 5명이 참여하였다. 사업 담당자 유하영(국제법)을 제외한 전체 조사단원의 전공 학문은 역사학이다. 거문도 포함 초도 및 여수 등 이 지역을 가장 많이 경험한 단원은 정태만 연구교수로 이번까지 7회 이상을 다녀왔고, 필자는 2015년 12월 이후 두 번째 거문도 조사·답사이다.

이번 출장 목적은 첫째는 조선시대 거문도 주민 후손들의 울릉도·독도 항행에 관한 증언 청취이며, 둘째는 영국 해병대(해군)의 ‘거문도 사건’과 해저 케이블 설치 등에 관한 학술 연찬회 두 가지이다. 거문도 사건은 영국 동양함대가 러시아의 조선 진출을 봉쇄하기 위해 1885년 3월 1일부터 1887년 2월 5일까지 약 2년간 거문도를 불법으로 점령한 사건이다. 1960년대 당시 생존 거문도 거주 90대, 100대 노인들에게 영국군의 지배가 어땠는지를 묻는 설문 조사가 있었다. 그러나 거문도 주민의 울릉도·독도 항행 역사에 관한 것은 2008년 재단 독도연구소 개소 이후 연구소 주관으로 여수진남회관에서 ‘2012년 제3기 독도전시회-아침을 여는 섬, 우리 땅 독도의 이야기 展’(김호동·김수희 연구교수도 참여)을 개최한 이후에서야 본격적으로 시작되었다고 할 수 있다.

거문도 방문 초행 3인과 함께 5인 조사단 출발

거문도를 가기 위해 26일 이른 아침 7시 30분경 용산역발 여수엑스포행 KTX 기차에 탑승하였고, 11시경 여수엑스포역에서 여수여객선터미널로 향했다. 13시 10분 정시에 출항한 여객선은 거문도를 구성하는 세 개 섬 중 하나인 중간섬 ‘고도’ 선착장에 우리를 안전하게 하선시켜 주었다. 거문도(巨文島)는 영어로는 Port Hamilton, 한자어(구명)로는 거마도(巨磨島), 중국어로는 허미툰(哈米𥫱)으로 불렸다는 기록이 있다. 그 외의 명칭 유래와 역사 등에 관해서는 여객선 선착장 인근에 있는 안내 표지석에 잘 새겨져 있다.

거문도의 역사와 국제사회의 변화를 피부로 느끼다

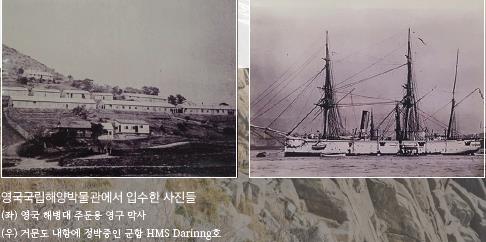

둘째날엔 아침 일찍 일어나 숙소 앞 해안 방파제를 산책하고 동도와 서도를 배경으로 사진을 촬영했다. 삼도면은 거문도, 초도, 손죽도로 이루어져 있는데, 삼도면사무소에서 시작한 오전 일정에는 부면장 및 솔비노래전수회 정용현 총무가 참석하였다. 이곳에서는 영국국립해양박물관에서 입수한 영국군 주둔 당시 흑백 사진 30여 장을 볼 수 있었는데, 당시 사진을 통해 근대 시기 거문도 주민의 생활상, 영국군 주둔지 및 항행 기록 등에 관한 추가 연구 필요성을 조사단원 모두가 느꼈으리라 생각한다.

면사무소에서 나와 영국군 주둔지였던 초등학교와 영국군 묘지로 올라갔다. 현재 거문도 포함 삼도면 주민은 1천 5백 명이 채 안 되고 초등학생이 거의 없어, 세 개 섬에 분산되었던 초등학교는 올해부터 거문도에서 가장 오래된 서도초등학교로 통합할 예정이라고 한다.

당시 설치된 해저 전신 케이블의 육양 지점도 찾아 나섰다. 이곳은 한국통신 유적 제2호로 지정된 해저 케이블에 관한 논문을 다수 발표한 최덕규 박사에게 가장 큰 의미가 있는 답사 장소였다. 19세기 말 영국은 이처럼 두꺼운 케이블을 생산하고 또 이를 홍콩에서 한국의 거문도까지 연결하는 대규모 사업을 할 수 있었다. 이러한 점을 볼 때 국가의 이익이 충돌하였다가도 다시 평화를 유지하는 국제사회의 변화와 역사를 피부로 느낄 수 있었다.

점심 식사 후에는 어렵게 택시를 대절하여 다리 건너 ‘서도’ 끝에 있는 솔비노래전수회관으로 갔다. 이귀순 전수회장님과 김충현 선생님 등 세 분은 거문도 주민의 독도 항행 등에 관하여 전해 들은 이야기를 놓침 없이 열정적으로 증언하셨다. 뿐만 아니라 거문도 점령 사건에 관한 이야기까지 추가로 전해 주셨다. 우리 모두는 그 분들의 증언에 대한 열정에 감동할 수 밖에 없었다. 역사 기록에 ‘내·외국인을 불문하고 과거 거문도에는 식자, 지식인들이 많았었다’는 것은 과연 허언이 아니었다. 그러나 증언을 청취하다 보니 이곳 서도 출신인 오성일(고종의 교지로 1890년에 임명된 울릉도 초대도감)의 묘지를 찾아 가기에는 날이 너무 어두워져 버렸다.

영국과 일제의 잔재와 흔적을 확인하다

증언 청취를 마치고 우리 일행은 ‘동도’에 있는 일제 시기 광산 굴(입구)을 살펴본 뒤, 다시 ‘서도’ 맨 아래쪽 유곽터(추정지)를 서둘러 답사한 후, ‘고도’로 돌아왔다. 남해와 황해, 그리고 제주도와 육지 한가운데 있는 거문도에 어둠이 찾아왔다. 우리는 두 번째이자 마지막 만찬 자리에서 지난 2일간의 여정을 정리하기 시작했다. 짧은 여정이었지만 그곳에서 만난 사람들과 나눈 이야기들, 이동전화에 남긴 사진들을 주고받으며 출장 내용과 결과를 계속 추가하였다.

바닷바람과 달빛 가운데 2일 차 숙박을 하고는 28일 조식 후 서둘러 짐을 챙겨 곧바로 귀경 준비를 했다. 선착장에서 여객선에 승선하려는데 박종산 전 면장님께서 다시 나오셔서 ‘동북아역사재단’을 찾으셨다. 필자의 이름은 정확히 모르셔도 재단(독도연구소)만큼은 정확히 알고 계셔 가슴이 뿌듯했다. 박 면장님은 거문도 쑥이 유명하여 생즙 한 잔 사주려고 시간 내서 나오셨다고 하셨다. 우리 일행은 많은 사연과 인연을 거문도에 남기고 여수를 거쳐 서울로 돌아왔다.

공교롭게도 거문도 역사 조사·답사가 재단의 워크숍 일정과 겹치게 되었지만, 일정 조정을 못 한 채 떠난 이번 출장은 재단 내외 연구자들에게 더 많은 연구 과제를 던져 주었다. 거문도 파도 소리와 바다 냄새가 아직도 생각난다.