동북아역사재단 2018년 12월호 뉴스레터

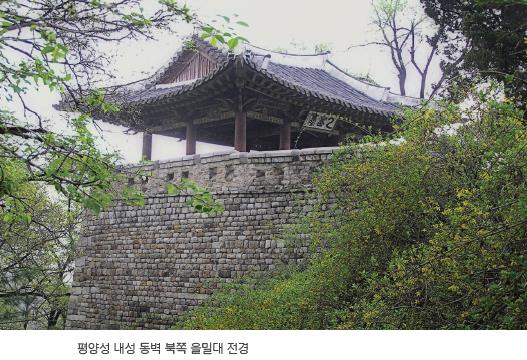

668년 9월 고구려의 평양성이 함락되었 다. 최고

권력자 연개소문의 사후 내분에 휩싸인 왕국은 더 이상 신라와 당 연합군의 거센 공세를 버틸 수 없었다. 이미

주요 지역이 신라와 당에 투항하거나 무너진 뒤였다. 비록 저항 세력이 남아 있었고 차후 부흥운동이 이어졌지만, 왕조는 재건하기 어려운 처지였다. 칠백 년 넘도록 지속되어온 고구려

왕국이 역사 속으로 사라진 순간이었다.

668년 9월 고구려의 평양성이 함락되었 다. 최고

권력자 연개소문의 사후 내분에 휩싸인 왕국은 더 이상 신라와 당 연합군의 거센 공세를 버틸 수 없었다. 이미

주요 지역이 신라와 당에 투항하거나 무너진 뒤였다. 비록 저항 세력이 남아 있었고 차후 부흥운동이 이어졌지만, 왕조는 재건하기 어려운 처지였다. 칠백 년 넘도록 지속되어온 고구려

왕국이 역사 속으로 사라진 순간이었다.

고구려의 멸망, 역사 체계의 문제?

「삼국사기」의 찬자 김부식은 사론(史論)을 통해 고구려의 멸망이 ‘나라에 의롭지 못하 고 민에 어질지 못한 데서’ 비롯되었다고 평가하였다. 인의(仁義)를 상실해 민심(民心)이 떠나 스스로 무너질 수밖에 없었다고 하였다. 유교적 도덕정치의 거울로 왕조의 멸망을 바라본 것이다. 중세 역사학의 일반적인 이해 방식이었다.

근대 역사학의 성립 이후 고구려의 멸망은 주로 역사 체계를 둘러싸고 재음미되었다. 예컨대 20세기 전반 일본의 이나바 이와키치(稲葉岩吉)는 만선사(滿鮮史)란 역사 체계 속에서 만선(滿鮮) 분립의 일대 사건으로 주목하였고, 중국의 진위푸(金毓黻)는 중국사 체계 속에서 중원 왕조의 고지(故地) 수복으로 파악하였다. 제국 일본과 다민족 국가 중국의 지역사라는 관점에서 영역의 변화에 주목한 것이다.

한국 역사학은 한국사의 체계 속에서 민족 형성의 중요한 계기 중 하나로, 고구려 인과 그들이 전한 역사적 유산에 주목했다. 비록 신라의 통일왕국에 융해되었는가(신라 삼국통일론), 아니면 발해라는 새 왕국으로 재조(再造)되는가(남북국시대론)에 따라 이해가 꼭 같지는 않지만, 고구려의 역사적 유산이 한국사로 상속·계승된다고 보았다는 점에서 인식의 기반은 공통되었다.

중세를 통해 보건대 고구려의 충실한 역사적 계승자는 고려와 조선이었고, 고려·조선은 오늘날 한국사 체계의 골간(骨幹)으로 기반이 굳건하다. 이 점에서 여러 역사 체계를 두고 보자면, 한국사 체계의 이해가 비교적 합리적이다. 다만 만선사·중국 지역사는 물론이고 한국사 체계 역시 근대에 구성된 역사 체계이고 보면, 고구려 멸망의 역사적 의미가 역사 체계의 문제로 환원될 수는 없다. 더욱이 멸망 이후 고구려의 인민은 동아시아 각지로 흩어졌고, 영역은 후대의 여러 나라와 종족이 분점 했으며, 그 역사적 유산 역시 널리 공유되어 재탄생했다. 고구려 멸망의 역사적 의미는 한국사 체계를 넘어서 고민되어야 한다고 생각한다.

고구려 멸망은 오랜 전쟁의 결과였다. 고구려-당 전쟁에서 시작되었지만, 고구려-수 전쟁과 이를 전후한 삼국 간의 전쟁이 그와 이어져 있었고, 연이은 전쟁의 안팎에는 돌궐·토욕혼·왜 등 동아시아의 주요 강국이 위치하였다. 고구려 멸망은 장기 지속된 7세기 동아시아 대전(大戰)에 가로놓여 있었던 셈이다. 따라서 고구려 멸망의 역사적 의미는 동아시아 대전 속에서도 탐색이 가능하다.

동아시아 대전大戰, 중앙 집권성의 강화

고구려사의 관점에서 볼 때 동아시아 대전의 서막은 고구려-수 전쟁이었다. 특히 612년 고구려-수

전쟁은 당시 까지의 전쟁 사상(戰爭史上) 최대 규모였다. 이 전쟁에서

수나라는 113만 이상의 대군을 동원했다. 수차례 이상 전개된

고구려-당 전쟁에서 당나라 또한 대체로 수십만 명 이상의 대군을 동원했다. 이와 같은 대규모 군대는 전문적인 군인 집단만으로 충원할 수 없었다. 상비군

부병(府兵)은 물론이고 다수의 농민까지 징발(兵募)했다. 막대한 재정도

소비했다. 이를 위해서는 부세의 안정적인 수취 체제가 구비되어야 했고,

수취를 담당할 관료제가 정비되어야 했다. 전쟁에 앞서 정비된 수·당의 율령과 중앙 집권적

국가 체제가 이를 뒷받침했다.

고구려사의 관점에서 볼 때 동아시아 대전의 서막은 고구려-수 전쟁이었다. 특히 612년 고구려-수

전쟁은 당시 까지의 전쟁 사상(戰爭史上) 최대 규모였다. 이 전쟁에서

수나라는 113만 이상의 대군을 동원했다. 수차례 이상 전개된

고구려-당 전쟁에서 당나라 또한 대체로 수십만 명 이상의 대군을 동원했다. 이와 같은 대규모 군대는 전문적인 군인 집단만으로 충원할 수 없었다. 상비군

부병(府兵)은 물론이고 다수의 농민까지 징발(兵募)했다. 막대한 재정도

소비했다. 이를 위해서는 부세의 안정적인 수취 체제가 구비되어야 했고,

수취를 담당할 관료제가 정비되어야 했다. 전쟁에 앞서 정비된 수·당의 율령과 중앙 집권적

국가 체제가 이를 뒷받침했다.

고구려 역시 수십만 명을 군인으로 징발해 수·당의 대군에 맞섰다. 중앙의 상비군이었던 5부병(部兵)은 물론이고 지방의 여러 성민(城民) 역시 방어전에 투입했다. 군량의 축적과 소비, 성곽·무기의 수리 등 전쟁에 사용한 재정도 상당하였다. 이로 미루어 보아 고구려 역시 중앙 집권적 국가 체제를 강화할 필요성이 있었다고 짐작된다. 6세기 후반~7세기 초반 왕권의 일시적인 안정이나, 642년 연개소문의 정변과 그 가문의 독재 정치는 이러한 맥락에서 이해된다.

이처럼 고구려와 수·당의 대전은 양측의 중앙 집권성을 강화시켰다. 물론 중앙 집권적 국가 체제가 이 무렵에 처음 출현한 것은 아니었다. 수·당은 진(秦)·한(漢) 왕조의 역사적 경험을 바탕으로 남북조(南北朝) 시기의 국가 체제 정비를 계승했다. 고구려도 3~4세기 이후 5나부의 연맹 체적 국가 체제를 국왕 중심의 중앙 집권적 국가 체제로 전환했다. 372년 율령 반포는 그와 같은 국가 체제 정비의 이정표였다. 다만 7세기 동아시아 여러 나라의 중앙 집권성은 5~6세기와 비교해 한층 강화된 것으로 주목 된다.

5~6세기 동아시아 여러 나라의 전쟁은 전문적인 군인 집단을 중심으로 수행되었다. 오호십육국~북조의 군대는 유목·수렵사회 출신의 용병 집단과 이로부터 비롯된 특수 계급, 이른바 병호(兵戶)가 주축이었다. 고구려 역시 중장기병으로 대표되는 전문 군인 집단이 군대의 주축이었다. 그런데 6세기 후반~7세기 수·당에서는 부병(府兵) 즉 농민의 군역(軍役) 동원이 보편적인 제도로 정착되 었고, 농민을 주축으로 구성된 대규모 군대를 중심으로 무기 체계와 전술을 재편하였다. 고구려 또한 이와 같은 변화에 적극적으로 대응했다. 수의 태부시(太府寺)에 첩자를 보내 쇠뇌(弩) 기술자를 유치(誘致)하는 등 원사무기(遠射武器, 활이나 조총 및 총통 형태의 무기)개량에 박차를 가했고, 다수의 농민을 중심으로 군사 체제를 재편했다.

이처럼 고구려와 수·당의 전쟁은 군인과 무기, 그리고 전술의 변화가 결집되어 나타난 것으로, 중앙 집권성 강화를 추동했다. 이는 백제와 신라, 그리고 왜에까지 파급력을 미쳤다. 7세기 백제·신라·왜 역시 중앙 집권성을 한층 강화하고 대규모 군대를 동원하여 동아시아 대전의 일원으로 참여했다. 641년 백제 의자왕의 즉위와 친위(親衛)정변, 647년 신라 김춘추 세력의 집권, 640년대 중·후반 왜의 다이카개신(大化改新)은 그와 같은 변화의 궤적 속에서 각각의 마디로서 하나의 고리를 이룬다.

동아시아 대전大戰, 교통의 발달과 문명 네트워크

물론 수·당의 세력은 요서(遼西)까지 미쳤다. 다만 유주 북쪽은 총관부(總管府)와 같은 군사적인 통치 단위가 설치·운영되었다. 군현(郡縣)이 설치되기는 하였지만 충실하지 못했다. 한족(漢族)의 거주 범위는 제한적이었고, 유목·수렵의 제종족이 폭넓게 거주했다. 총관부와 예하의 진(鎭)·수(戍)와 같은 군사 기지는 점점이 분포하며 교역과 변경의 안정을 도모했다. 요소까지 대전에 필요한 군수가 보급되기 어려웠다.

598년 고구려와 수의 전쟁 위기가 이를 단적으로 보여준다. 고구려의 영양왕이 요서의 영주총관부(營州摠管府)를 공격하자 수문제(文帝)는 30만의 육군과 수군(水軍)을 동원해 대대적인 반격에 나섰다. 그러나 장마로 군수 보급의 교통이 정체되자 육군은 요서에 고립되어 대부분 아사(餓死)하고 병사했다. 수군(水軍)은 태풍을 만나 표몰(漂沒)되었다. 육상 교통로와 해상 교통로 모두 불비했던 것이다.

고구려 공격을 구상한 수 양제(煬帝)는 이 문제를 해소하고자 노력했다. 608년 영제거(永濟渠)의 개통도 그러한 노력의 하나였다. 낙양과 탁군을 연결한 것이다. 이보다 먼저 수에서는 장안과 낙양의 교통로를 정비하고 낙양에 강남(江南)의 물자를 집적하도록 했다. 강남 지역에서부터 탁군까지 군수 보급이 가능하도록 교통로를 정비한 것이다. 그리고 탁군에서 요서 지역까지 민부(民夫)를 징발하여 군수 물자를 운송하도록 했다.

수군(水軍)의 이동을 위한 선박의 건조에도 착수했다. 산동 지역에 대규모 조선소를 설치하고 300척 이상의 대형 선박을 건조했다. 그리고 묘도군도-요동반도-대동강까지 이어진 해상 교통로를 확보하고자 했다. 수군을 통해 대량의 군수 물자를 운송할 계획이었다. 612년 전쟁에서 수의 “선박 고물과 이물이 이어진 것이 수백 리였다.”고 하였다.

그럼에도 7세기에는 동아시아 육상 교통로와 해상 교통로가 점차 개선되었다. 648년 심지어 당은 검남(劍南), 즉 지금의 사천성 지역에서 대형 선박을 건조해 산동 지역까지 운송하게 했다. 비록 민의 고통은 여전했지만 결과적으로 중원 지역의 남북 교통과 동서 교통이 발달했고, 북방의 내륙아시아-동북아시아 지역까지 제반 교통 시설이 정비되었다. 가탐(賈耽,730~805)의 『황화사달기(皇華四達記)』는 그와 같은 역사의 산물로서 저술되었다.

동북아시아 지역 내의 교통도 발달했다. 해상 교통로를 통한 백제·신라와 수·당 교섭이 증진되었고, 삼국 간의 전쟁이 격화되면서 각지의 수상·내륙 교통이 발달했다. 최근 옥천의 산상(山上)에서 발견된 7세기 신라의 군사도로가 이를 보여준다.

고대사회에서 교통로가 갖는 의미는 각별했다. 교통로를 통해 사람과 물자를 이동시킬 수 있어야 중앙의 지방 지배가 가능했다. 특히 운송의 효율성이 높은 수상 교통로가 중요했다. 송화강·압록강·대동강·한강·낙동강 등 주요 수계(水系)를 중심으로 국가와 문명이 번영했다. 그리고 4세기 이후 동북아시아 지역에서는 해상 교통이 부각되기 시작했다. 3~4세기 고구려는 서안평(西安平) 즉 압록강 하구를 장악하고 황해로 나아가 동아시아 국제무대에 동참했다. 5~6세기 백제와 신라 역시 황해를 통해 국제관계를 구축했다. 3~6세기 삼국의 동아시아 문물 수용과 국가 체제 정비는 황해의 해상 교통에서 활력을 제공받았다.

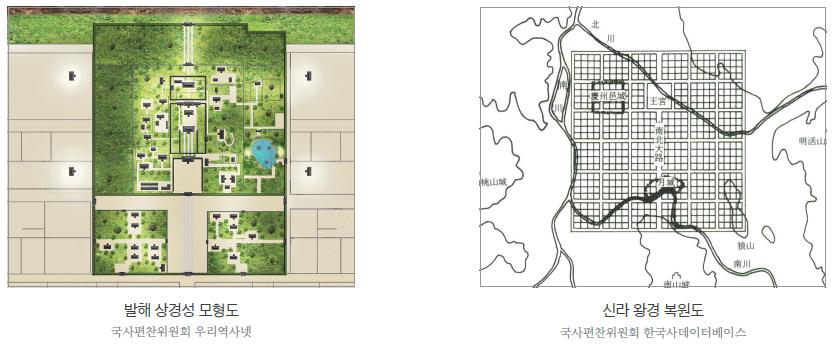

이와 같은 추이에서 보건대 7세기 동아시아 대전과 교통의 발달은 이후 여러 나라의 문물 교류 및 국가 체제 정비에 중요한 바탕이 되었을 것으로 생각된다. 한층 발달한 교통을 통해 서로 간의 문물을 더 신속히 수용하고 보다 폭넓고 깊이 있게 이해하였으며, 각지의 현실에 적합하도록 변용했다. 신라와 발해 그리고 일본의 당제(唐制) 수용과 변용은 이러한 관점에서 주목된다. 7세기의 대전을 전후하여 동아시아 문명 네트워크가 보다 긴밀히 구축되었던 것이다.

고구려의 멸망, 고대사회의 전환

고구려 멸망은 7세기 동아시아 대전의 결과였다고 하였다. 대전은 동아시아 여러 나라의 중앙 집권성을 강화시켰고, 교통의 발달을 동반함으로써 동아시아 문명 네트워크 구축에 작용했다고 하였다. 고구려의 멸망 이후 동아시아의 주요 국가는 중앙 집권의 국가 체제를 한층 정비했다. 한자(漢字)에 기초한 각종 문물을 공유하며 한층 보편적인 문명 세계를 지향했다. 이에 고구려의 멸망을 고대사회의 종언이자 중세사회의 개막으로 보기도 한다. 적어도 고대사의 일대 전환점이었다는 데는 대부분이 공감한다. 고구려의 멸망은 동아시아 대전으로 촉진된 고대사회의 전환기에 위치하였던 것이다.