동북아역사재단 2017년 05월호 뉴스레터

어룬춘족 학자들과 함께 이뤄낸 성과

이 책의 집필진은 중국인 연구자 3명, 한국인 연구자 4명으로 구성되었고 중국인 학자는 모두 어룬춘족으로 직접 수렵생활을 경험한 이들이다. 한여우펑 선생님은 수렵과 어렵문화, 우야즈 선생님은 역사와 사회 조직, 관샤오윈 선생님은 샤먼과 민간신앙에 대해 집필하였다. 어룬춘족 연구자들이 주로 정신 문화와 관련된 부분을 담당하였다면 한국 연구자들은 물질 문화와 관련된 부분을 담당하였다. 음식 문화는 김천호 선생님, 복식 문화는 조우현 선생님, 주거와 통과의례는 필자가 담당하였다. 곰신화와 곰신앙은 이후 단군신화와의 비교연구를 위해 한국 측 서영대 선생님이 담당하였다.

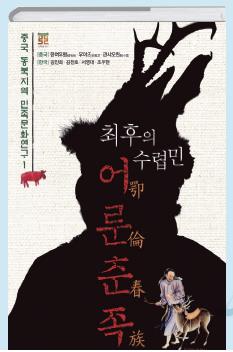

현재 어룬춘족은 1950년대 초 하산(下山)정책에 의해 수렵을 그만 두고 농경 중심의 정착생활을 하고 있다. 따라서 어룬춘족의 수렵문화는 이제 마지막 여명을 남기며 역사의 긴 터널 속으로 사라지고 있는 상황이다. 《최후의 수렵민 어룬춘족》은 어룬춘족에 대한 이해를 돕기 위해 쓰인 입문서로 매우 개괄적인 내용을 담고 있다. 어룬춘족의 분포, 언어, 역사, 사회 조직, 생산 활동, 의식주, 통과의례, 샤머니즘, 민간신앙, 신화, 현재의 변화상 등 다양한 내용을 포괄하여 어룬춘족의 과거와 현재를 한눈에 볼 수 있도록 하였다.

어룬춘족은 중국에서 가장 마지막까지 수렵 중심의 생활을 유지해 온 민족이다. 따라서 어룬춘족의 사회와 문화에 대한 연구는 고대 동북아시아 수렵문화의 비밀을 푸는 데 중요한 열쇠가 될 수 있다.

한국 고대문화 연구의 기초자료 제공

어룬춘족에 대한 이해는 단순히 고대 수렵문화를 이해하는 데 머물지 않는다. 어룬춘족의 조상은 고조선, 부여, 고구려와 이웃으로 살아온 사람들로 고대 한국문화를 이해하는 데 도움을 받을 수 있다.

무쿤대회의 경우 부여의 영고, 고구려의 동맹과 비교연구가 필요하다. 복식에 대한 연구를 통해 고구려 복식 중 점 문양이 어룬춘족의 꽃사슴 가죽을 이용한 복식과 유사성이 있음을 확인하였으며, 모카신 제작기법을 사용한 부츠형 신발에서도 공통점을 발견하였다.

‘마루’는 어룬춘족 언어로 ‘존귀하다’ 또는 ‘신성하다’는 의미로 세런주 입구의 맞은편을 말한다. 마루에는 다양한 신들을 모시며 여성들이 접근하지 못하는데 일찍이 일본 학자는 한국의 ‘마루신앙’과 비교가 필요함을 언급한 적이 있다. 또한 혼례에 있어 데릴사위제, 형사취수, 혼외관계에 대한 엄격한 처벌은 부여나 고구려의 혼례문화와 비교연구가 필요하다. 특히, 어룬춘족의 곰신화와 곰신앙의 경우 단군신화와 비교연구가 필요함은 다시 언급할 필요가 없다.