동북아역사재단 2017년 05월호 뉴스레터

- 정진헌 (고구려발해학회 연구위원)

정조는 탕평책(蕩平策)을 썼고 규장각(奎章閣)과 장용영(壯勇營)을 설치했으며 신해통공(辛亥通共)과 서얼통청(庶孽通淸)을 단행했다. 또 초계문신제(抄啟文臣制)를 시행했으며 말년에 화성을 수축하고 계획도시 수원을 조성했다. 이때는 북학(北學) 시대로 홍대용(洪大容), 박지원(朴趾源), 이덕무(李德懋), 유득공(柳得恭), 박제가(朴齊家), 이서구(李書九) 등 북학사상가들의 활동이 두드러졌다. 청(淸)의 4고전서 출판에 관심을 가진 정조의 배려로 중국 문물을 수용하자는 북학자들의 활동은 여느 실학파의 주장보다 혁신적이고 실질적이었다. 이런 시기 유득공은 양반의 서출로 한문신사가(漢文新四家), 규장각 검서관(奎章閣檢書官), 역사지리학자로서 매우 뚜렷한 활동을 했다.

규장각 검서관이 되다

유득공은 강화감목관(江華監牧官)을 지낸 유삼익(柳三益)의 증손으로 태어나 대대로 문한(文翰)을 가업으로 삼는 가풍을 이어받았다. 그는 20대에 한백겸의 《동국지리지(東國地理誌)》를 읽고, 단군조선에서 고려 멸망까지 역대 21개 도읍지에 관해 시문을 짓고 주석을 붙인 《이십일도회고시(二十一都懷古詩)》를 썼다. 이로써 그는 한국사의 전개 과정을 개괄할 수 있었다. 유득공은 역사와 문화에 대한 성찰이 뛰어난 영사시(詠史詩)를 썼다. 그는 이덕무, 박제가, 이서구와 동인지 《한객건연집(韓客巾衍集)》을 지었다. 이 시문집을 숙부 유련이 북경 문인들에게 소개하여 그곳 문단에 이름이 알려졌고 그것이 빌미가 되어 국내에서 이들을 ‘한문신사가’라고 불렀다.

1779년 유득공은 이덕무, 박제가, 서이수와 함께 규장각 초대 검서관으로 임명되었다. 검서관이란 단순히 사서의 역할만 하는 것이 아니라 국왕을 근시(近侍)하며 간혹 대담과 조언도 하여 대단한 신임과 후은(厚恩)을 받는 자리였다. 20년 남짓 관직생활을 한 뒤 풍천도호부사(종3품)가 되었으나 탁월한 능력을 발휘하지는 못했다. 지방관 유득공은 평생 검서관을 겸하라는 국왕의 명으로 국가의 편찬사업에 참여하곤 했다.

1800년에 정조가 죽고 12세의 순조가 즉위하자 순조의 증조모 안동 김씨가 수렴청정을 했다. 1801년 남인들에게 사학(邪學)을 빌미로 핍박이 가해졌고 북학파도 탄압을 받았다. 박제가는 유배되고 박지원도 관직에서 물러났다. 이 때 유득공도 풍천부사에서 물러나 사람들과 교류를 끊고 《사군지(四郡志)》와 《경도잡지(京都雜志)》 등을 저술하는 데 전념했다. 이후 1807년에 질병으로 작고할 때까지 특별한 행적을 남기지 않았다.

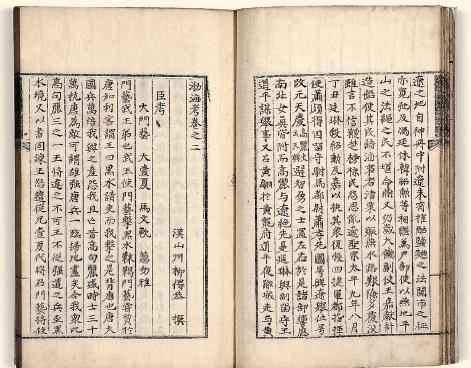

다른 북학자들처럼 유득공도 정부의 지시에 따라 세 차례나 중국 여행을 했고 이 때의 견문을 《난양록(灤陽錄)》이라는 여행기로 남겼다. 또한 그는 많은 규장각 비서(祕書)를 섭렵하여 역사지리에 관한 호기심을 해소했다. 정조의 암시를 받은 그는 북방 고토의 발해사 탐구에 몰두하여 1784년 《발해고(渤海考)》의 저술을 마쳤다. 여기서 그는 3국 이후에서 고려 건국 사이의 모호했던 시기를 남북국시대라고 단언하였다.

말년의 그는 단군조선과 한사군의 역사를 다룬 《사군지》를 썼다. 유득공은 패수를 대동강으로 비정했고, 평양이 왕검성이라는 종래의 주장을 비판했다. 그는 한사군의 변천을 4군에서 현도군과 낙랑군의 2군으로, 2군이 다시 현도군과 낙랑군 및 대방군의 3군으로 나뉘었으며 결국 이 3군이 3국으로 이어졌다고 했다. 그리고 한사군이 3국으로 이어진 원인을 한인(漢人)에 대한 토착 세력들의 계속적인 저항과 압박으로 보았다. 그 결과 한국사는 단군조선·기자조선·위만조선의 3조선시대를 거쳐 4군시대, 2군시대, 그리고 3군시대를 지나 3국 정립이 이루어졌다는 것이다. 그 뒤는 앞서 언급한 발해와 신라가 양립한 남북국시대로 구명했다. 또한 그는 발해가 멸망하고 고려가 개국되었지만 발해 영토의 대부분을 여진에게 넘겨주었다고 했다. 이것은 고려도 통일을 이루지 못하고 고려를 이은 조선도 여전히 옛 판도 전체를 보유하지 못했다는 것인데, 이 견해는 조선 후기 한국사의 무대를 북방 대륙으로 확대한 역사가들의 역사인식 체계의 근간이 되었다.

격변하는 시대상을 깨우치고 후대에 전하다

북학사상가들은 이용(利用)과 후생(厚生)을 통해 정덕(正德)이라는 이상 사회를 이룩하려면 선진 중국 문물을 배워야 한다고 주장했다. 이는 숭명배청의 북벌을 주장한 그 부조(父祖)와 정면 배치된다고 비판받기도 한다. 그러나 북학자들은 중국 문물을 여진족이 아닌 한족의 것으로 보고 쇠미한 조선을 부흥시킬 것들을 선별 수용하자고 한 것이다. 이에 유득공도 조선 부유(腐儒)들이 재래의 인습과 지식만 맹종하고 격변하는 시대 상황을 깨우치지 못함을 깊이 우려했다.

한편 그는 당시 조선 상황을 명확히 인식하고 그 상세한 내용을 후세에 전하고자 노력했는데 그중 하나가 《경도잡지》다. 여기에 유득공은 자신이 살던 조선시대의 세시풍속을 상세히 설명하고 그 근거를 밝혔으며, 주로 한양의 사례를 소개하되 필요하면 각 지방에서 치르는 행사들도 첨부하였다. 이는 후배 학자들에게도 영향을 주었고 현재 한국민속학의 귀중한 자료가 되고 있다.