동북아역사재단 2024년 05월호 뉴스레터

- 김항기 독립기념관 한국독립운동사연구소 연구위원

일본은 한국을 강점하는 과정에서 무장 항일 투쟁을 펼친 의병들을 강경하게 탄압했고, 수많은 의병들이 희생당했다. 희생된 의병 중에는 정당한 조처 없이 현장에서 총살당하는 경우도 있었다. 이와 동시에 일본에 장악당한 재판소는 검거한 의병을 ‘법적 절차’에 따라 ‘처분’하였다. 그 결과 의병은 재판장에서 유배나 징역형을 언도받거나 심한 경우 사형에 처해진 사례도 많았다. 무엇보다 일본은 재판에 의한 탄압을 ‘적법 절차’에 따른 사법권 집행이라는 명분으로 포장하여 의병들의 항일 투쟁에 대한 정당성을 훼손하고자 했다.

이석용(출처 『대한의장 호남창의록』,1961)

13도 창의군: 우리는 국제법상 교전단체이다.

1907년 7월 군대 해산 이후 각 지역에 분산되어 있던 의병들은 해산군인이 합류하면서 의병 부대 사이 연합과 연계를 추진하고자 하였다. 각지의 의병들이 여기에 호응하여 11월 양주에 집결하고 ‘13도 창의대진소(倡義大陣所)’, 곧 창의군을 설치했다. 창의는 국난 때에 나라를 위해 의병을 일으키는 것을 말한다. 13도 창의군의 목표는 서울진공작전이었다. 원래 계획은 동대문 밖에 전체 군을 이동시켜 부대를 정비한 후 서울로 진격해 통감부를 공격하는 것이었다. 또 각국 영사관에 통문을 보내 ‘국제공법상 전쟁단체로 인정해 줄 것’을 호소하면서 을사늑약을 파기한 후 국권 회복을 도모하고자 했다.

통감부: 너희는 폭도이며 강도이다.

만약 의병이 국제법의 교전단체로 승인받게 되면 의병은 국내 형법을 적용받지 않고 국제법상 포로의 대우를 받는다. 그러면 일본은 의병을 상대로 군사작전을 하면서 교전법규에 위반하는 행동을 하기 곤란해진다. 이 경우 탄압의 효과가 감소하는 것은 물론이고 국제사회의 눈치를 보며 의병을 ‘진압’해야 하는 처지에 놓인다. 이토 히로부미는 1908년 6월 폭도 토벌에 종사하는 육군장교에게 한 연설에서 의병을 지방에서 소요를 일으키고 횡행하는 ‘폭도’로 규정하였다. 또한 1909년 9월 검사총장(檢事總長) 고쿠부 산가이(國分三亥)는 “소위 폭도라는 것들은 의거라는 이름을 빌리지만 재산 겁탈을 목적으로 하기 때문에 강도죄로 기소하도록 각 지역 검사장에게 훈시해 두었다” 라며 의병을 강도죄로 기소하도록 조치하였다.

재판장에 선 의병장들: 우리는 강도가 아니다.

허위는 일찍부터 일제의 침략을 주시하면서 이에 대한 반대 운동을 전개했다. 특히 평리원 판사로 재직하던 중 한일의정서가 체결되자 배일통유문(排日通諭文)을 작성해 각지에 발송하였다. 한일의정서가 공법에 위반된다는 점을 분명히 하면서 국토 보존을 하기 위해서는 일제에 맞서 싸워야 한다고 주장한 것이다. 이러한 인식은 의병 활동 후 피고인으로 선 법정에서도 이어졌다. 허위는 항소심인 경성공소원 재판에서 “일찍이 범하지 않은 금전과 양곡 약탈 인명을 살해한” 혐의와 일본인 판사만으로 이루어진 법정은 부당하다고 지적하였다.

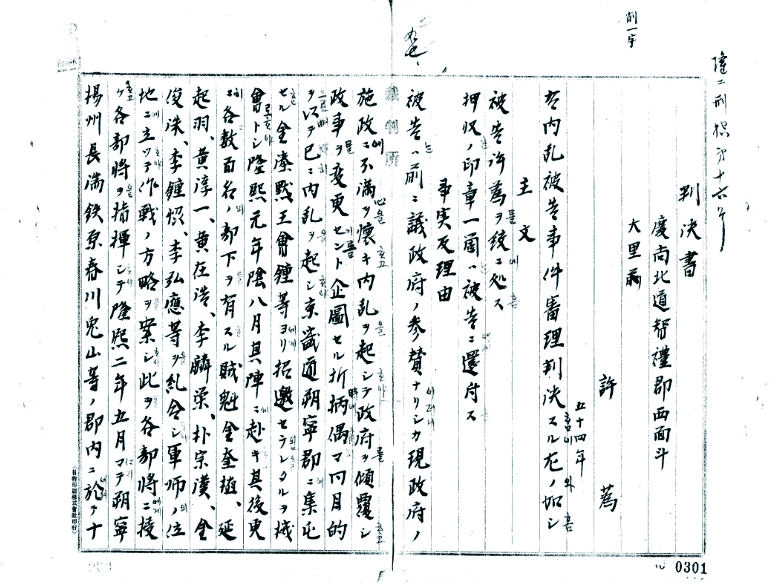

의병장 허위 판결문(출처: 국가기록원)

호남 의병으로 활동한 이석용도 재판에서 자신의 봉기 이유와 의도를 설파했다. 판결문에는 이석용의 11가지 범죄사실이 적시되어 있는데 군자금 모금 등이 강도죄에 해당한다고 집중적으로 기술되었다. 이석용은 의병을 일으킨 이유에 대해 “너희 무리 일인(日人)을 배척하고자 한 일이다”라고 답하며, 강도죄 적용 부분에 대해 “나는 남의 집 내당까지 침입하여 강도 행사를 한 자는 아니다”며 혐의를 부인했다. 의병을 후원한 내역이 있는 「불망록(弗忘錄)」에 대하여는 “이는 5~6년 전부터 친구에게 금전 보조를 받은 사실이 있음으로 후에 보답하기 위해 내가 갚지 못하면 내 자손에게 전하여 갚기 위해 「불망록」이라 기록한 것이다”라고 답변했다. 의병에게 협조한 사람들을 보호하려는 모습이다.

마지막 의병장인 채응언은 살인, 강도, 절도, 시신 훼손, 공무집행 방해 등의 행위를 했다는 혐의를 받았다. 이에 채응언은 본인에게 적용되는 방화, 강도 살인 등의 죄는 증빙이 충분치 않을 뿐만 아니라 법리를 잘못 적용하였다고 반박하였다. 자신은 강도나 절도범이 아니며 함부로 사람을 죽이거나 해치지도 않았다고 주장했다. 오직 충국애국의 혈성으로 의병을 일으켰으며, 대의와 군율에 따라 군자금과 군수품을 모집하였다는 것이다. 따라서 재산 강탈이나 사람을 고의로 죽이는 행위(故殺) 는 없었다고 했다. 부정 행위자나 배반자를 처단한 경우는 있었지만, 이는 국권을 회복하고 백성을 구하기 위한 행위이므로 강도나 살인죄가 아닌 내란죄를 적용해야한다고 강변하였다.

의병장들은 재판장에서 자신의 행위에 대한 정당성을 확보하는 논리로 대응하는 모습을 보였다. 즉, 일제가 의병을 처벌하기 위해 만든 재판장을 의병 항쟁의 정당성과 합법성을 논파하는 곳으로 만들면서 처벌의 ‘정당성’과 ‘적법성’을 무력화시키는 공간으로 변화시킨 것이다.