동북아역사재단 2024년 03월호 뉴스레터

- 고광의 재단 한중연구소 연구위원

![[크기변환]1.『고구려의 문자문화』표지(동북아역사재단, 2023)](/upload/image/96/68696_202402262000367960.jpg)

『고구려의 문자문화』표지(동북아역사재단, 2023)

‘문자’를 키워드로 고구려사 이해의 폭 확대

고구려는 만주 벌판의 광활한 영역을 지배했던 강대한 나라이다. 그런 만큼 한국사에서 향수와 아쉬움을 주는 시공간이라 할 수 있다. 하지만 고구려에 대한 인식 기반을 제공하는 연구는 정치·사회사 중심의 분과학문 틀에 갇혀 역사상을 온전히 그려내기에 한계가 있어 보인다.

이 책은 고구려를 ‘문자(文字)’라는 키워드로 살펴봄으로써 고구려사의 이해를 확대하고 심화하는 데 그 목적이 있다. 필자는 국내외 사료의 검토와 이해, 발굴조사를 통해 축적된 문자 자료 및 고분벽화에 대한 종합적 분석, 그리고 이들 기록과 유물을 상호 비교하여 고구려의 문자문화를 구명하고자 하였다. 이를 위해서 역사학과 고고학뿐만 아니라 문자학, 서예학, 미술사학, 미학 등 다양한 학문 분야의 융합과 통섭적 연구 방법을 모색하였다.

광개토태왕비(1996, 필자 촬영)

평안남도 덕흥리 벽화고분 '사희주기인(射戱注記人)'

![[크기변환]5.평양 정릉사지 출토 벼루( 『조선유적유물도감』4)](/upload/image/96/68696_202402262004544990.jpg)

평양 정릉사지 출토 벼루(『조선유적유물도감』4)

문헌과 유물을 통해 본 고구려의 문자문화

『삼국사기(三國史記)』를 비롯하여 『사기(史記)』, 『한서(漢書)』, 『후한서(後漢書)』, 『삼국지(三國志)』, 『구당서(舊唐書)』, 『신당서(新唐書)』 등 기록을 통해 문자가 어떻게 고구려 초기 체제 정비와 국정 운영에 활용되었는지, 그리고 문서의 제작 및 유통으로 인한 문자문화의 형성에 대해 살펴보았다. 국가 간 외교에서 문서의 활용, 경전·사서의 유행과 다양한 식자층의 존재, 왕위 승계, 법령의 공포와 시행, 사면이나 구휼 등 대민정책과 관련하여 제작되었을 것으로 보이는 문서와 인장, 장부 등은 고구려 문자문화의 실체를 방증해 준다.

고구려 고분벽화에 묘사된 글씨 쓰는 장면은 오늘날 사진이나 영상처럼 고구려인들의 일상 속 문자 생활을 생생하게 전한다. 묵서는 육필이라는 점에서 돌이나 금속에 새긴 명문과는 또 다른 가치가 있으며, 고분벽화가 유행하던 일정 시기 서체의 변화 발전을 계통적으로 살필 수 있다. 벽화에는 붓과 먹을 비롯한 다양한 색깔의 안료가 사용되었고, 벼루나 간독 등의 서사 도구들이 사실적으로 묘사되어 있다. 이를 출토된 유물과 비교함으로써 고구려 문자문화의 실상을 확인할 수 있었다.

4세기 이후 고구려는 변군이 소멸되고 외교의 다변화를 꾀하며 문자문화도 비약적으로 발전하였다. 불교 수용, 율령 반포, 교육기관 설립 등 고구려 문자문화사의 일대 변혁이 일어났다. 태학과 경당에서 경학과 문학을 교육받은 인재들이 배출되고 왕실의 지배체제가 강화되었다. 이들이 관료로 국정에 참여하면서 문서행정 체계가 갖추어지는 등 사회 전반에서 문자문화의 수준이 한층 제고되었다.

광개토태왕과 장수왕 대에 이르러 확대된 국력과 외교력을 기반으로 자주적 입비 정책을 시행하고 독립된 서체 양식으로써 ‘광개토태왕비체’가 유행하였다. 이전에는 묘비를 세우지 않았던 고구려가 선대 왕들의 무덤에 대대적으로 입비를 추진하게 된다. 이 과정에서 다양한 형태의 비가 도입되었을 것으로 보이므로 그 연원과 실상을 살펴보았다. 더불어 그동안 잘 알려지지 않았던 국내성 인근에서 발견된 무문자비와 비좌를 소개하고 그 특징을 살폈다. 나아가 고구려 비의 성격과 전개 양상을 조명함으로써 주변 국가에 어떠한 영향을 끼쳤는지 고찰하였다.

고구려 문자 자료의 집성

고구려 문자 자료는 1992년에 한국고대사회연구소(韓國古代社會硏究所)에서 편찬한 『역주(譯註) 한국고대금석문(韓國古代金石文)』 제1권을 통해서 한 차례 정리된 적이 있다. 하지만 문자 유물의 기본 사항과 판독문을 중심으로 소개되었을 뿐 관련 도판이 첨부되지 않아 자료집으로서 한계가 있고 이후 유물이 추가되어 보완할 필요가 있었다.

이 책에서는 현재까지 전하는 고구려 문자 자료를 망라하여 정리하였다. 비명, 석각명, 금속기명, 불상명, 인장명, 와당명, 전명, 기와명, 토기명 및 고분묵서로 분류하고, 각각 최상의 도판을 제시하여 명문을 대조 검토하였으며, 또한 서체를 파악하고 그 변화 발전 양상을 살펴보았다.

이러한 작업이 동아시아 문자문화사에서 고구려의 위상을 확인하고 사료가 부족한 고구려사 연구의 기초 자료로 활용되기를 바란다.

![[크기변환]4.집안 모두루총 묘지(일부, 『通溝』下)](/upload/image/96/68696_202402262005491600.jpg)

집안 모두루총 묘지(일부, 『통구(通溝)』下)

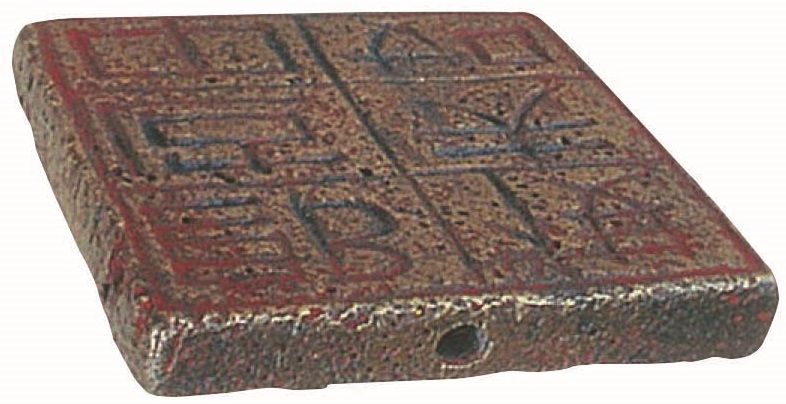

집안 태왕릉 출토 청동 방울 호대왕(好大王) 명문

고구려 인장(『高句麗文物集粹』)

![[크기변환]8.집안 출토 ‘太寧四年’명 와당( 『吉林省博物館』11)](/upload/image/96/68696_202402262007272880.jpg)

집안 출토 태령4년(太寧四年) 명 와당(『吉林省博物館』11)