동북아역사재단 2023년 12월호 뉴스레터

한국전쟁에 소극적이었던 마오쩌둥

중국은 한국전쟁을 통해 공산혁명을 한반도까지 확산시키려고 했던 것일까? 결과론적으로 마오쩌둥이 김일성의 남침계획에 동의했고, 중국군 파병으로 미국과 직접적인 무력충돌까지 발생했기 때문에 그렇게 판단할 수도 있겠지만, 사실 마오쩌둥을 포함한 중공지도부는 1949년 10월 이른바 ‘신중국’ 수립 이후 한국전쟁 발발에 소극적인 입장을 갖고 있었다. 그 주된 원인은 중공의 성격과 목표가 바뀌었기 때문이다. 중국혁명의 성공으로 중공은 ‘혁명정당’에서 ‘집권정당’으로 변모하였다. 당시 중공정권의 당면 과제는 항일전쟁과 국공내전으로 피폐해진 국내 경제를 신속히 회복하고 정권의 기반을 공고히 하면서 사회주의 체제 건설에 매진하는 것이었다. 특히 성공적인 경제발전을 위해 안정된 주변 국제환경이 절대적으로 필요했으며, 따라서 중공지도부는 한반도에서 전쟁이 발발하는 것을 원치 않았다.

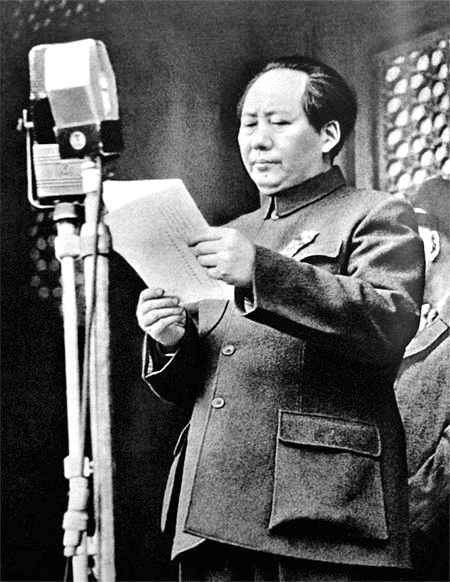

1949년 10월 1일 중국 베이징 톈안먼 성루에서 중화인민공화국을 선포하는 마오쩌둥 주석

(사진 출처: https://www.donga.com/news/Culture/article/all/20160820/79869949/1 검색일: 2023.11.22.)

1949년 10월 21일 마오쩌둥은 스탈린에게 보낸 전보에서 “현재 〔북조선이〕 남조선을 공격해서는 안 된다”고 하였고, 1949년 12월 16일 스탈린과의 회담에서도 “현재 〔중국에게〕 가장 중요한 문제는 평화를 보장하는 것이다. 중국은 경제를 전쟁 이전 수준으로 회복하고 국내 정세를 안정시키기 위하여 3~5년간의 평화기간이 필요하다”고 강조하였다. 또한, 한국전쟁 발발 직전인 1950년 3월 말, 북한대사 이주연을 접견했던 중공지도부는 “(북조선이) 조선 통일에 대한 구체적인 계획이 있다면, 회동은 반드시 비공개로 진행되어야 한다. 반대로 조선 통일에 대한 구체적인 계획이 없다면, 김일성과의 회담을 정식으로 진행할 수 있다. 중국은 김일성과의 회담을 정식으로 진행하기를 희망한다”라고 언급하였다. 중국이 “김일성과의 회담을 정식으로 진행하기를 원하였다”는 점으로 보아 중공은 북한의 무력 사용에 대해 소극적인 입장을 가지고 있었음을 알 수 있다. 심지어 한국전쟁이 정전된 이후인 1956년 9월 23일 마오쩌둥은 소련공산당 정치국원 미코얀을 만난 자리에서 다음과 같이 언급하기도 하였다.

전쟁 발발 전 김일성과 박헌영이 함께 베이징에 와서 스탈린이 동의했다고 말하였다. 나는 이상조가 와서 내게 여러 차례 말했을 때도 모두 안 된다고 했음을 그들에게 상기시켰다. 그들은 재차 스탈린이 동의했다고 하면서 중국은 동의만 하면 되며 중국의 어떠한 도움도 필요 없다고 말하였기에, 우리도 동의할 수밖에 없었다.(中聯部編, 「毛澤東第二次接見蘇共中央代 表團談話記錄(1956年9月23日)」, 『毛澤東接見外賓談話記錄匯編』 第一册, 中共中央聯絡部, 出版年度未詳(베이징대 한반도연구센터 내부자료)

결국, 북한의 남한에 대한 기습공격으로 1950년 6월 25일 한국전쟁이 발발하였고, 9월 15일 유엔군의 인천상륙작전 성공 이후 전세가 북한에게 불리해졌던 상황에서 중국은 참전을 결정하였다. 중국군은 ‘중국인민지원군’이라는 이름으로 1950년 10월 19일 압록강을 건넜고, 10월 25일 첫 번째 교전을 벌였다. 중국의 한국전쟁 참전으로 소위 ‘항미원조전쟁(抗美援朝戰爭: 미국에 대항하여 북한을 돕는 전쟁)’이 시작됐던 것이다.

항미원조 70주년 기념식에서 연설하고 있는 시진핑 주석

(사진 출처: https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=5032531 검색일: 2023.11.22.)

중국 역사교재의 한국전쟁 서술

애초에 중국은 한국전쟁 발발에 소극적이었고 중국군 참전에 관해서도 ‘출병’과 ‘불출병’ 결정을 반복하며 주저했음에도 불구하고, 오늘날 중국의 역사교재는 그러한 사실을 기술하지 않고 있다. 오히려 중국의 역사교재는 “한국전쟁은 중국과 미국 간의 전쟁이었다”는 것을 지나치게 강조하면서 다음과 같은 몇 가지 특징적인 서술 형태를 보여준다.

첫째, 한국전쟁 발발에 관한 서술에서 “북한이 남한을 공격하면서 전쟁이 시작됐다”는 사실을 구체적으로 기술하지는 않는다. 전쟁은 명백하게 북한의 남침으로 시작되었음에도 이 사실을 정확하게 서술하지 않고 있는 것인데, 이는 기본적으로 중국이 한국전쟁의 성격을 내전으로 규정하고 있기 때문이다. 그런 맥락에서 전쟁 발발 이전 남북 간의 긴장과 군사적 충돌이 있었음을 강조하면서, 북과 남 어느 쪽이 먼저 도발했는가는 사실상 중요하지 않다고 인식한다. 중국도 전쟁이 북한의 선제공격으로 발발했다는 사실을 알고 있지만, 북한과의 현실적인 정치적 · 외교적 관계를 고려하여 역사교재에서는 이를 구체적으로 언급하지 않고 있다.

둘째, 한국전쟁 발발 직후 한반도에 대한 미국의 ‘무장간섭’과 대만에 대한 미국의 ‘무장침략’을 비판하면서 중국의 국가안보가 심각하게 위협 받았다는 것을 강조한다. 중국의 역사교재는 미국의 한국전쟁 참전을 ‘한반도 내전’에 대한 간섭인 동시에 중국 주권에 대한 도전이라는 맥락에서 기술한다. 중국의 참전은 자위적이며 방어적인 성격으로 규정되며, 중국군 참전의 정당성에 대한 서술을 강조한다.

셋째, 그러므로 중국군의 참전은 미국의 침략에 대항하기 위한 불가피한 선택이었고, 세계 최강대국 미국과의 결전에서 승리함으로써 북한을 패망의 위기에서 구하고 중국의 국가안전을 확보했을 뿐만 아니라 ‘신중국’의 위상과 민족적 자긍심을 드높였다는 점을 강조한다. 특히 ‘항미원조전쟁’에서 중국은 ‘위대한 승리’를 거두었다고 역설한다.

중공군이 얼음이 언 압록강을 건너 북한으로 향하고 있다.

(사진 출처 : 『解放軍畫報』1977년 8월호)

미·중 패권경쟁과 ‘항미원조전쟁’ 기억의 소환

중국의 한국전쟁에 관한 역사교과서의 분석에 있어서, 중국의 ‘항미원조전쟁’에 대한 인식과 서술이 미중 패권경쟁의 구조 속에서 생산되고 있으며, 그 의도와 대상은 명백히 미국을 향하고 있다는 점은 매우 중요한 시사점을 제공한다. 그런 측면에서 중국 역사교과서의 한국전쟁에 대한 서술은 비(非)학술적인 목적 달성을 위해 역사적 사건을 편향적으로 활용·해석한다고 할 수 있다.

중국은 ‘항미원조전쟁’에 관한 경험과 기억을 현실 정치를 위한 도구로 활용한다. 한국전쟁 발발 70년이었던 2020년 10월 23일 베이징의 인민대회당에서 열린 한국전쟁 70년 기념대회에 참석했던 시진핑 국가주석은 한국전쟁을 “미국의 침략에 맞서 신중국을 지켜낸 위대한 승리”로 규정하였다. 동시에 미국의 일방주의적 행태를 강도 높게 비판하면서 “중국의 주권과 국익이 훼손되는 것을 두고 보지 않을 것”이라는 경고도 덧붙였다. 특히 시진핑은 ‘중국인민지원군 항미원조 출국 작전 70주년 기념대회’ 연설을 통해서도 “위대한 항미원조 전쟁은 제국주의 침략이 확장되는 것을 막고, 신중국의 안전을 지켰으며”, “힘겨운 전투를 통해 미군의 불패신화를 깨뜨렸다”고 강조하였다. 이렇듯 중국 당국은 ‘항미원조전쟁’에 대한 경험과 기억을 소환하여 미·중 패권경쟁에 활용하면서 중국의 민족주의를 강화시키고 있다.

중국 당국의 선전과 역사교재를 통한 교육은 한국전쟁에 대한 중국 대중의 인식에도 영향을 끼치고 있다. 지난 2020년 10월 7일 세계적인 케이팝 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국의 비영리단체 코리아소사이어티가 주는 ‘밴플리트상’을 수상했다. 1950년 8월 미 2군단장으로 한국전쟁에 참전했고, 1951~1953년에는 미8군 사령관을 지냈던 제임스 밴플리트(James Alward Van Fleet, 1892~1992) 장군의 이름을 딴 ‘밴플리트상’은 한미친선협회인 ‘코리아 소사이어티’가 1992년 제정한 상이다. 수상식에서 BTS의 한 멤버는 “올해는 한국전쟁 70년으로 우리는 한·미 양국이 함께 겪었던 고난의 역사와 많은 남성과 여성의 희생을 영원히 기억해야 한다”는 수상 소감을 밝혔다.

그런데 BTS의 수상 소감이 일부 중국 대중과 언론의 반발을 불러일으키는 예기치 못한 상황이 발생하였다. 그들이 문제 삼았던 것은 BTS의 수상 소감 중에서 ‘양국이 겪었던 고난의 역사’라는 부분이었는데, 그들의 주장에 따르면 이러한 발언은 한국전쟁 당시 중국군이 치렀던 고귀한 희생을 무시하는 언급이라는 것이었다. 이는 한국전쟁을 ‘항미원조전쟁’으로만 기억하는 일부 인사들의 편향된 인식의 씁쓸한 단면을 보여준다.

끝나지 않은 이야기, 정전 70년 기획(전쟁기념관)

(사진 출처: https://www.warmemo.or.kr:8443/assets/webzine/202303/special2.html 검색일:2023.10.19.)

한국전쟁은 미·중 간의 전쟁?

중국은 한국전쟁을 “미국에 대항하여 북한을 원조한 전쟁”이었다는 의미에서 ‘항미원조전쟁’이라고 부른다. 중국의 이러한 명명에는 “한국전쟁은 미중전쟁이었다”라는 인식이 기본적으로 깔려있다. 그렇지만 중국이 한국전쟁 전체를, 즉 전쟁의 시작부터 정전까지의 기간 전부를 ‘항미원조전쟁’으로 규정하는 것은 아니다. 중국은 한국전쟁을 ‘조선전쟁’과 ‘항미원조전쟁’ 두 단계로 나누어 인식하고 있다. 중국 역사서술의 관점에 따르면, 한국전쟁은 남북 간 내전의 단계인 ‘조선전쟁’과 미·중이 충돌했던 ‘항미원조전쟁’의 단계로 구분된다. 말하자면 중국은 내전으로 시작된 전쟁에 중국군이 참전하면서 중·미 간의 전쟁으로 확대되었다고 인식한다.

한국전쟁 기간 중국이 내세웠던 구호는 ‘항미원조, 보가위국(抗美援朝, 保家衛國)’이었다. 즉, “미국에 대항하여 북한을 지원하고, 가정을 보호하고 국가를 지킨다”라는 것인데, 이러한 구호를 통해서도 중국이 미국을 중국의 안보를 위협하는 존재로 인식했고, 한국전쟁을 미국과 대결했던 전쟁으로 기억한다는 사실을 알 수 있다. 이러한 역사인식은 중국 역사교재에 고스란히 반영되어 있다.

그렇다면 과연 한국전쟁은 미·중 간의 전쟁이었던가? 중국이 한국전쟁의 ‘관련국’으로 전쟁의 한 축을 담당했던 것은 맞지만 한국전쟁의 ‘당사국’은 남한과 북한이었다. 이 전쟁은 ‘동족상잔의 비극’이라는 표현처럼 한반도에서 남·북 간에 발생했던 참혹한 재난이었다. 전쟁에서 미군과 중국군의 희생도 컸지만 가장 피해를 입었던 국가도 한반도의 남과 북이었다. 중국이 학술적 목적이 아닌 다른 의도에서 ‘항미원조전쟁’을 강조하며 한국전쟁의 역사적 사실을 편향적으로 활용한다면, 이는 역사를 대하는 올바른 자세가 아니다. ‘항미원조전쟁’은 한국전쟁의 ‘일부’라고 할 수는 있겠지만, 그것이 한국전쟁의 ‘전부’는 아니기 때문이다.

동북아역사재단이 창작한 '중국 역사교재의 한국전쟁 서술과 전쟁기억의 소환' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.