동북아역사재단 2023년 08월호 뉴스레터

한국과 중국 간의 갈등이 지금처럼 심각한 적은 없었다. 민간에서의 갈등은 물론이고 유감스럽게도 최근에는 정치권으로 확대되는 추세다. 사실 한중 수교 이후 본격적인 갈등 시작은 문화쟁탈 논쟁, 즉 2004년 봄 ‘단오 논쟁’이라는 것이 학계의 주된 시각이다. 동양 주요 명절 중의 하나인 ‘단오’ 두 글자가 안타깝게도 한중 문화충돌의 상징이 되어버린 것이다.

주지하다시피 한국과 중국은 고대부터 음력 5월 5일 단오를 중요한 민속명절로 지내왔다. 양국 문헌에 나타난 단오 기록과 풍속을 비교해보면 공통점도 있지만, 적지 않은 차이점도 존재한다.

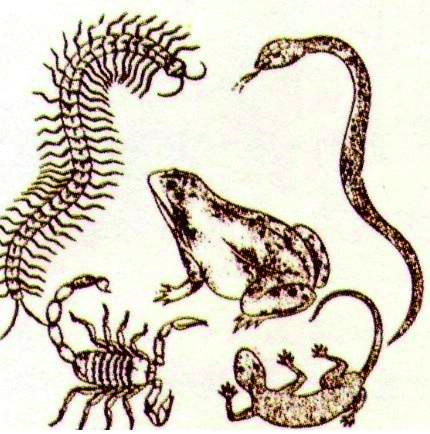

오독. 오독은 다섯 가지 독이라는 뜻이다.

위쪽의 긴 두 마리 동물은 지네와 뱀이다.

가운데는 두꺼비이고 맨 아래쪽은 전갈과 도마뱀이다.

제의행사와 민간축제 중심의 고대 한국 단오

고대 한국에서는 삼국시대부터 단오를 수릿날(戌衣日 혹은 水瀨日)로 불렀다는 기록이 있다. 이외 중오절(重五節 혹은 重午節) 또는 천중절(天中節), 단양(端陽)이라고도 칭했다. 고려시대는 왕실에서 단오날 조상에 대해 참배했고, 우왕 때인 1379년에는 “신하가 왕을 대신해 단오제를 거행했다”는 기록이 나온다. 1390년 공양왕 때 사대부 집안 제사의례를 공포했는데 “정월 초하루, 단오, 중추절에는 마땅히 제철음식을 바치고 술을 올리되, 축문(祝文)은 쓰지 않는다”라는 내용이 있다. 이로 보아 당시 단오절은 3대 명절 중 하나였음을 알 수 있다. 궁중과 민간에서는 단오 하사품을 내리고, 격구를 참관하고, 석전, 그네뛰기 등의 행사를 거행했다.

『조선왕조실록』에는 왕들은 조상에 대한 제례행사인 단오제(端午祭)를 봉행했다고 기록되어 있다. 임금이 참가하지 못할 경우에는 세자가 대리해서 봉행했다. 조선 후기 홍대용은 『가례문의(家禮問疑)』에 단오날 준비해야 하는 제물과 제사방식에 대해 상세한 기록을 남겼다. 왕실과 사대부들은 단오날에 반드시 제례를 봉행했다는 뜻이다. 성리학을 기반으로 하는 예악제도가 조선에 공고히 뿌리를 내리면서 고려시대보다 제례로의 단오 기능이 강화되었음을 알 수 있다. 궁중과 민간에는 석전, 씨름 등 연무(演武) 성격의 활동도 있었다. 단오부채 선물하기, 창포물에 머리감기, 그네뛰기, 단오부적 등을 통해 벽사와 평안을 기원하는 단오절 축제행사를 거행했다.

멱라강에 자살한 굴원을 물고기로부터 보호하기 위해 물에 던져주었다는 쫑즈

고대 중국의 남방은 굴원문화, 북방은 여아절

연구에 의하면 중국에서 단오 명칭은 무려 26개에 달한다고 한다. 이러한 현상은 중국에서 단오와 관련된 전설이나, 단오풍속이 다양했음을 반영한다. 남북 혹은 지역, 시기에 따라서 단오 명칭이 달랐다는 것을 의미하기도 한다. 명청 시기 기록에 의하면, 북방의 단오절은 남방과는 상당한 차이가 있었다. 베이징 지역의 단오절 풍속을 묘사한 기록을 보자.

“5월 1일에서 5일까지 집집마다 어린 딸을 화장시키고, 석류 꽃을 머리에 꽂는데, 여아절이라고 부른다.” 『제경경물략(帝京景物略)』

“5월은 여아절로 오색 단오실 묶기를 한다. 남자 아이들은 쑥잎을 머리에 두른다. 여자 아이들은 오독(五毒)부적을 그려서 머리에 꽂았다.” 『완서잡기(宛署雜記)』

또한 『제경경물략』을 보면 북방 지역에는 단오절에 반드시 있어야 하는 용선경기나 강물에 쫑즈(粽子)를 던지는 풍속이 없다. 단지 악한 기운을 소멸하게 하는 벽사와 평안을 기원하는 풍속만 있을 뿐이다. 사실, 북방지역은 지리적으로 남방에 비해 수량이 부족하고 호수와 강도 적어 용선경기에 부적합하다. 또한, 남방은 쌀을 주식으로 하기에 용신앙이 보편적이지만, 물이 적은 북방은 용을 위로하는 행위는 중요하지 않았을 것이다.

중국 단오절이 5월 5일에 한정된 것도 아니었다. 5월 1일에 서 5월 5일까지 활동하는 곳도 있었다. 심지어 창강 유역에서는 5월 5일을 소단양(小端陽)이라고 하고, 5월 15일을 대단양(大端陽)이라며 이날을 주된 활동일로 삼는 지역도 있었다. 이처럼 명청 시기에는 남방과 북방, 그리고 같은 남방이라도 지역에 따라 단오풍속은 상당한 차이가 있어, 풍부하고 다양한 단오행사가 존재했음을 알 수 있다.

2023년 제44회 보스턴 단오축제포스터

지역의 제의행사로 전승되는 한국 단오제

현존하는 한국의 대표적인 단오행사를 보자. 대관령 산신 김유신 장군과 대관령국사 서낭신 범일국사에 대한 제례 중심의 강릉단오제, 한장군(韓將軍)에 대한 제사와 여원무(女圓舞)가 대표적인 행사인 경산자인단오제, 고려 태조 왕건이 사용했다고 전하는 오금으로 만든 비녀를 작은 함에 담아서 관아 동쪽 나무 밑에 감췄다가 단오날 꺼내 제사를 지내는 강원도 ‘삼척 오금잠제(烏金簪祭)’, 그리고 전남 영광군에서 개최하는 ‘영광법성포단오제’가 있다. 이들 명칭에서 단오가 제례행사 중심이라는 것을 알 수 있다.

이외에도 경북 군위에는 단오날 삼장군당(김유신, 소정방, 이무)에 대한 제례가 있고, 경남 창녕 영산에는 산신인 문호장을 기리는 문호장 굿놀이가 있다. 합천에서는 가야산 산신인정견신모(正見神母)에게 제례를 지낸다. 지방 수호신에 대한 집체적 제례행사 특징이 고스란히 남아있다. 물론 샤머니즘과 관련이 있는 무당굿이 거행된다는 점도 한국 단오의 특징이다. 단오부채 선물하기, 단오부적, 수리취떡, 쑥호랑이, 그네, 창포물에 머리감기 등 활동은 민중들의 벽사활동이다. 참가하는 개인과 마을 공동체의 평안을 기원하는 활동인 동시에 풍년을 기원하는 기풍제이기도 하다.

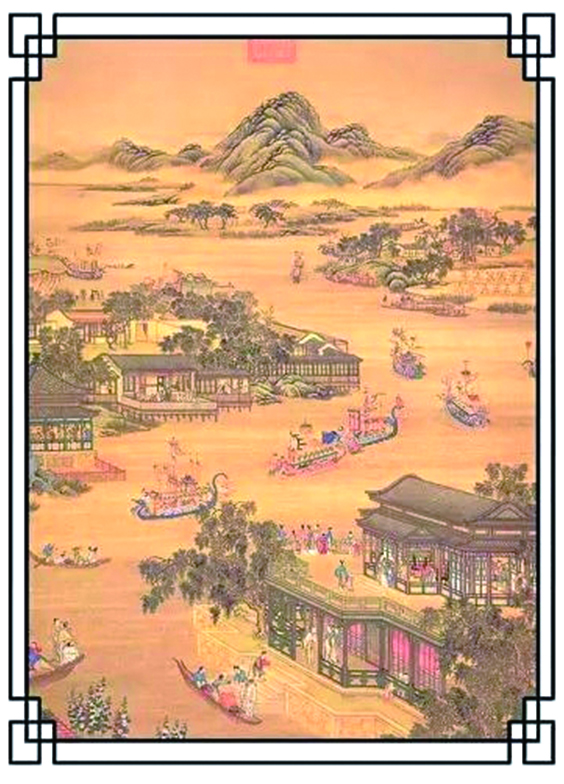

고대 용선경기.

전국시대부터 시작된 것으로 본래는 풍년과 벽사를 기원하기 위해 용신을 위로하는 행사였다.

중국 단오절도 유네스코 유산 등재

1949년 중화인민공화국 성립 이후 중국의 저명한 학자 여우궈언(游國恩) 베이징대학 교수는 20세기 중반, 단오절을 다음과 같이 정의했다. “음력 5월 5일을 단오절이라 칭한다. 이날은 조국의 위대한 애국시인 굴원의 기일이다. 인민들은 그를 기념하기 위해 매년 이날 각종 의식을 거행하며 그에 대한 애도와 숭경(崇敬)의 의미를 표한다. 기념 의식 중에서 쫑즈를 먹는 것이 가장 보편적이다. 다음으로 남방 각지에서 경도(竸渡)라 칭하는 용선경기가 있다.” 사실 1980년대 이전까지 여우궈언 교수의 단오절 정의는 큰 주목을 끌지 못했다. 혁명화된 중국에서 전통명절은 오히려 타파의 대상이었기 때문이다.

하지만, 개혁개방 이후, 춘절이 법적 공휴일로 지정되고서야 여우궈언 교수의 단오절 정의가 새롭게 소환되면서 중국인들은 굴원을 학습하기 시작했다. 2004년 봄, 한중 간의 단오절 논쟁은 중국인들로 하여금 단오절을 포함해 자국 전통명절에 대한 홀대를 스스로 반성하는 계기가 되었다. 한중 단오 논쟁 이후, 2008년 단오절이 정식으로 법정 공휴일로 지정되었다.

중국인들은 현재 위대한 애국시인 굴원으로 인해 5월 5일 단오가 존재하고, 굴원의 은덕으로 쫑즈를 먹고, 굴원 때문에 용선경기가 있다고 믿고 있다.

2009년 9월, 한국에 빼앗겼다던 중국 단오절도 유네스코 세계문화유산으로 등재되었다. 이후 중국은 매년 단오절이 되면 중국 대륙 전체가 성대하게 단오축제를 거행한다. 2023년6월 11일, 굴원과 아무런 연관이 없는 미국 보스턴에서 단오절 축제가 개최되었다. 용선경기와 사자춤놀이가 행해지면서 약 3만 명이 찰스 강변을 뜨겁게 달구었다. 보스턴시와 홍콩이 손잡고 시작한 이 단오 축제는 무려 44년의 전통을 이어오고 있다. 특히, 올해는 자매도시 항저우에서 대표단이 대거 참여해 열기를 더했다. 단오 명절에 대한 중국인들의 애정이 뜨겁게 느껴진다.

강릉단오제. 샤머니즘과 결합된 유교식 집체적인 제례의식

지역 축제로 단오제와 국가 명절로서의 단오절

기록으로 보면, 단오라는 명칭과 일부 풍속이 중국에서 한반도로 영향을 준 것으로 추정된다. 단오는 하지 무렵, 고대인들이 질병 소멸과 벽사, 풍년을 기원하며 마을의 평안함을 추구했던 민속활동이자 공동체의 축제였다. 이것이 한국과 중국 단오의 공통점이다. 창포에 머리감기, 쑥과 부적을 활용해 벽사를 추구하는 풍속도 유사하다.

반면에 양국 단오의 차이점도 적지 않다. 한국은 샤머니즘을 포함해 지방신에 대해 단오제라는 유교식 집체적인 제례의식을 거행하는 것을 중시한다. 중국도 원나라 때는 단오날 제천(祭天) 의식을 국가가 주도했다는 기록이 있지만, 명청 이후에는 집단적인 제의 형태가 보이지 않는다. 중국에서 단오의 기원은 굴원, 오자서(伍子胥), 구천(句踐), 개자추(介子推), 조아(曹娥) 등 역사 인물들과 관련이 있다. 이에 비해 한국은 김유신 장군, 범일국사 등 역사적인 인물도 있지만, 한장군, 문호장 같은 전설적인 인물도 있다. 정리하면, 한국 단오는 마을 수호신에 대한 제의행사, 샤머니즘, 벽사, 기풍제 중심의 단오제가 주된 내용이다.

중국은 굴원 추모, 벽사, 기풍제, 평안과 길상 중심의 단오명절로, 용선 경기, 쫑즈 먹기는 굴원을 추모하는 것이자, 용을 위로하며 풍년을 기원하는 남방 종교 관념도 결합되어 있다.

명절문화 함께 향유할 때 의미 있어

단오날을 전후해, 많은 중국 사람들은 SNS를 통해 “평안한단오를 보내세요(端午安康)” 등의 단오 인사를 주고받는다. 마치 춘절에 주고받는 인사처럼. 따라서 현재 중국에서 단오는 명절로 완전히 복원되었다고 할 수 있다. 그렇다면, 한국인들에게 있어 단오는 어떠한 의미가 있을까? 아마도 단오제를 거행하는 소수 지방을 제외하고, 대부분 한국인들에게 있어 단오는 그저 평범한 하루가 아닐까? 단오에 주고받는 덕담 인사도 거의 없다. 한국인들에게 있어 단오는 이미 명절 의미가 사라진지 오래다. 단지 일부지역의 지방축제로 ‘단오제’ 제례행사만 남아 있을 뿐이다.

단오는 한국과 중국이 문화적으로 충돌하는 발화점이 되었다. 하지만 현재 한국과 중국은 모두 자국 단오를 유네스코 세계문화유산으로 등재한 상태다. 따라서 문화갈등 서막이 되었던 단오논쟁은 상대방 단오문화에 대한 이해 부족과 획일화된 시각이 불러온 불필요한 오해였다. 우리가 소중한 문화재를 유네스코에 등재하는 목적은 내 것과 네 것으로 나누는 데 있는 것이 아니다. 모든 인류가 함께 협력하여 소중히 보호하자는 의미에서 등재하는 것이다. 자국 문화를 아끼는 마음으로 상대방 문화를 바라보는 시각도 동등하게 중요하다.

동북아역사재단이 창작한 '한국의 단오제, 중국의 단오절' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.