동북아역사재단 2023년 07월호 뉴스레터

퉁구스 민족에서 발견된 고구려 복식의 흔적

다싱안령(大興安嶺) 산맥과 헤이룽강(黑龍江) 일대에는 서쪽으로부터 어원커족, 어룬춘족, 허저족이 거주하고 있다. 이들은 퉁구스 계통의 민족으로 중국과 러시아에 걸쳐 거주하고 있다. 어원커족과 어룬춘족은 수렵에 종사하기 때문에 동물가죽을 이용해 복식을 만든다. 허저족은 어렵에 종사하기 때문에 물고기 껍질을 이용해 복식을 만든다. 허저족은 물고기 껍질을 의복 소재로 사용하기 때문에 ‘어피부(魚皮部)’라 부르기도 했다.

동북아역사재단은 2015년부터 3년간 중국 동북지역 퉁구스 민족에 대한 현장답사를 실시했다. 필자도 이 프로젝트에 참가해 퉁구스인들의 복식을 실견할 수 있었다. 안타깝게도 이들은 일상생활에서 전통복식을 입지 않았다. 그러나 박물관에 전시된 옛 복식과 제작방식을 기억하는 노인들을 통해 전통복식의 면모를 알 수 있었다. 필자는 퉁구스 민족들 복식 속에 남아 있는 고구려 복식과 신발의 흔적을 발견하고, 흥분을 감출 수 없었다.

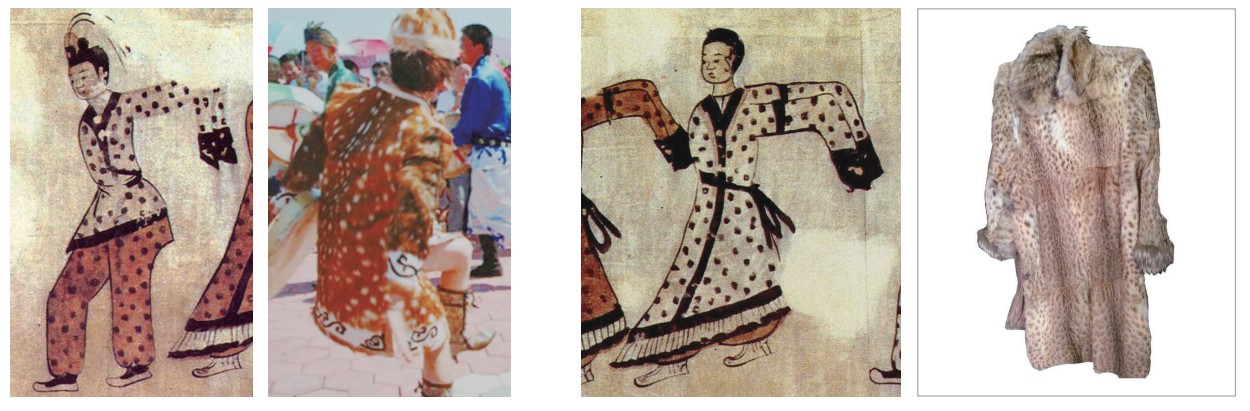

< 고구려인과 퉁구스 민족의 물방울 문양 복식 >

1. 무용총 남자 무용수

2. 허저족 남자 코트 빠차허저족박물관 (八岔赫哲族博物館) 소장(필자 촬영)

3. 무용총 여자 무용수

4. 어룬춘족 코트 어룬춘문화공예관 소장 (필자 촬영)

꽃사슴 가죽을 활용한 물방울 문양 코트

고구려 복식 중 가장 눈에 띄는 특징은 다양한 형태의 물방울 문양이다. 물방울 문양은 무용총 벽화의 무용수를 비롯해 다수의 인물들이 착용한 저고리, 바지, 두루마기, 치마에서 발견된다. 무용총의 남자무용수는 물방울 문양이 있는 저고리와 바지를 입고 춤을 추고 있다. 같은 무용총 벽화의 여자 무용수는 물방울 문양이 있는 긴 소매 코트를 입고 춤을 추고 있다. 뿐만 아니라 손님을 맞이하는 주인도, 시중을 드는 하인과 하녀도 물방울 문양 복식을 입고 있다.

그렇다면 고구려인은 물방울 문양을 어떻게 만들었을까? 물방울 문양을 만드는 방법은 다양하다. 그림을 그려 찍어낼 수도 있고, 수를 놓을 수도 있다. 그중 하나는 퉁구스 민족들처럼 꽃사슴의 물방울 문양을 활용했을 수도 있다. 어룬춘, 어원커, 허저족 복식에서도 물방울 문양이 발견된다. 이들 복식의 물방울 문양은 꽃사슴 또는 대륙사슴이라고 명명되는 사슴류 가죽을 이용해 만든 것이다. 사슴의 등 부분 물방울 문양만을 이어 붙여 물방울 문양이 옷 전체에 퍼져 있는 것처럼 보이도록 했다. 어룬춘족 전통 물건을 전시하는 ‘어룬춘족 공예관’에서 꽃사슴의 물방울 문양을 이용해 만든 코트를 발견할 수 있었다. 허저족박물관에 전시된 사진을 통해서도 허저족도 물방울 문양 옷을 입었음을 확인할 수 있었다.

특히, 허저족의 경우 춤을 출 때 물방울 문양 복식을 입어 고구려 무용총 벽화의 무용수들을 떠올리기에 충분했다.고대 퉁구스 민족은 사슴가죽을 중요한 의복 재료로 활용했는데, 『위서』 등 고대문헌에 의하면 퉁구스인들의 조상인 “실위 사람들은 사슴 가죽으로 옷을 만들어 입었다”라는 기록이 다수 전하고 있다. 비록, 꽃사슴의 물방울 문양을 이용해 옷을 만들었다는 기록은 발견되지 않지만, 고구려 벽화의 물방울 문양 복식이 꽃사슴 가죽의 물방울 문양을 활용했을 가능성을 염두에 두게 한다.

1. 무용총 여자 무용수의 가죽 부츠

2. 어룬춘족 노루가죽 부츠 어룬춘문화공예관 소장(필자 촬영)

3. 무용총 남자 무용수의 검은 버선과 흰색 신발

4. 물고기 가죽 신발과 검은 버선 퉁장허저족박물관(東江赫哲族 博物館) 소장(필자 촬영)

가죽 부츠와 검은색 버선

퉁구스 민족은 한랭한 기후와 눈길을 걸어야만 하는 생활환경 때문에 동물가죽을 이용해 신발을 만든다. 일반적으로 신발은 동물의 다리 부분 가죽으로 만든다. 이러한 부츠는 신으면 가볍고 따뜻하며 보행할 때 소리가 나지 않아 수렵에 유리하다.

어룬춘족은 ‘아오뤄치’라는 부츠를 신는다. 가죽으로 신발의 바닥을 제작하고 직물로 신을 부분을 만든다. 신발의 뒤쪽에 2개의 가죽 끈을 달아 착용 시 두 줄을 묶어 신발 앞쪽 발목에서 고정한다. 발을 넣는 입구의 앞쪽 부분에 트임을 만들어 신발을 신고 벗는 데 편리하도록 했다. 이 부츠는 무용총 여자 무용수가 신은 가죽 부츠와 모양이 매우 유사하다. 고구려 무용총 벽화의 여자 무용수의 신발은 발등과 복사뼈 부분에서 이음선이 발견되어 부츠 형태였음을 짐작할 수 있다.

이러한 모습은 어룬춘족의 노루가죽 부츠에서 발견된다. 허저족은 동물가죽 외에도 물고기 껍질로 신발을 만든다. 신목이 긴 부츠 형태의 신발은 ‘어피우라’ 혹은 ‘원타’라 하는데 겨울철에 신는다. 신목이 짧은 고무신 형태의 신발은 ‘우라혜’라고 한다. 신발 안에는 보온을 위해 건조시킨 ‘우라초’라는 풀을 넣는다. 허저인들은 직물로 만든 버선을 신는데 버선목에 다양한 색의 옷감을 대어 화려하게 장식한다. 허저족박물관에 전시되어 있는 소색 단화와 검은색 버선은 고구려 무용총 무용수가 착용한 신발과 매우 유사하다.

어룬춘족의 복식, 특히 가죽을 이용한 복식은 고구려의 복식구조와 형태, 소재, 문양 등을 재현하는 데 근접 자료로 활용될 수 있다. 기후환경과 밀접한 관계를 갖는 가죽을 소재로 한 복식과 방한을 위한 착수형 복식의 구조와 모카신 제작기법을 사용한 부츠형 신발 등은 향후 고구려 복식을 복원하는데 유용하게 활용될 수 있을 것으로 생각된다.

동북아역사재단이 창작한 '무용총 물방울 문양 코트는 어떻게 만들었을까?' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.