동북아역사재단 2023년 04월호 뉴스레터

원통형 끄로우 모습

뚜오누오 사람들의 양식창고, 끄로우

2000년 여름 나는 중국 광시성(廣西省) 난단현(南丹縣) 정부로부터 초청을 받아 ‘뚜오누오’ 마을을 처음 방문했다. 우리 답사팀을 태운 차가 마을에 도착했을 때 한 무리의 사람들이 다가왔다. 이들은 짙푸른 코발트 색의 상의와 흰색 바지를 입고 있었는데 매우 정갈해 보였다.

일반적으로 이들을 바이쿠야오(白褲瑤)라고 부르는데, 그 이유는 삼각형 모양의 바지를 입고 있기 때문이다. 그러나 이들은 스스로를 ‘뚜오누오’라 부른다. 현재 광시성 난단현과 구이저우성 리보현(荔波縣) 일대에 2만 2천 명 정도가 거주하고 있다. 나는 안내인을 따라 마을로 들어갔다. 흙벽돌에 짚을 얹은 초가가 옹기종기 있었고, 전통복식을 한 주민들은 마을을 분주히 오갔다.

그런데 이 마을에서 눈에 띄는 건물을 발견했다. 한눈에 보아도 고구려 벽화에서 본 부경과 많이 닮았다. 이 양식창고를 ‘끄로우(kgrou)’라고 부른다고 한다. 어떻게 고구려 부경을 닮은 양식창고가 이 마을에 있는 걸까?

뚜오누오 복식을 입는 여자 남자

뚜오누오 양식창고, 끄로우

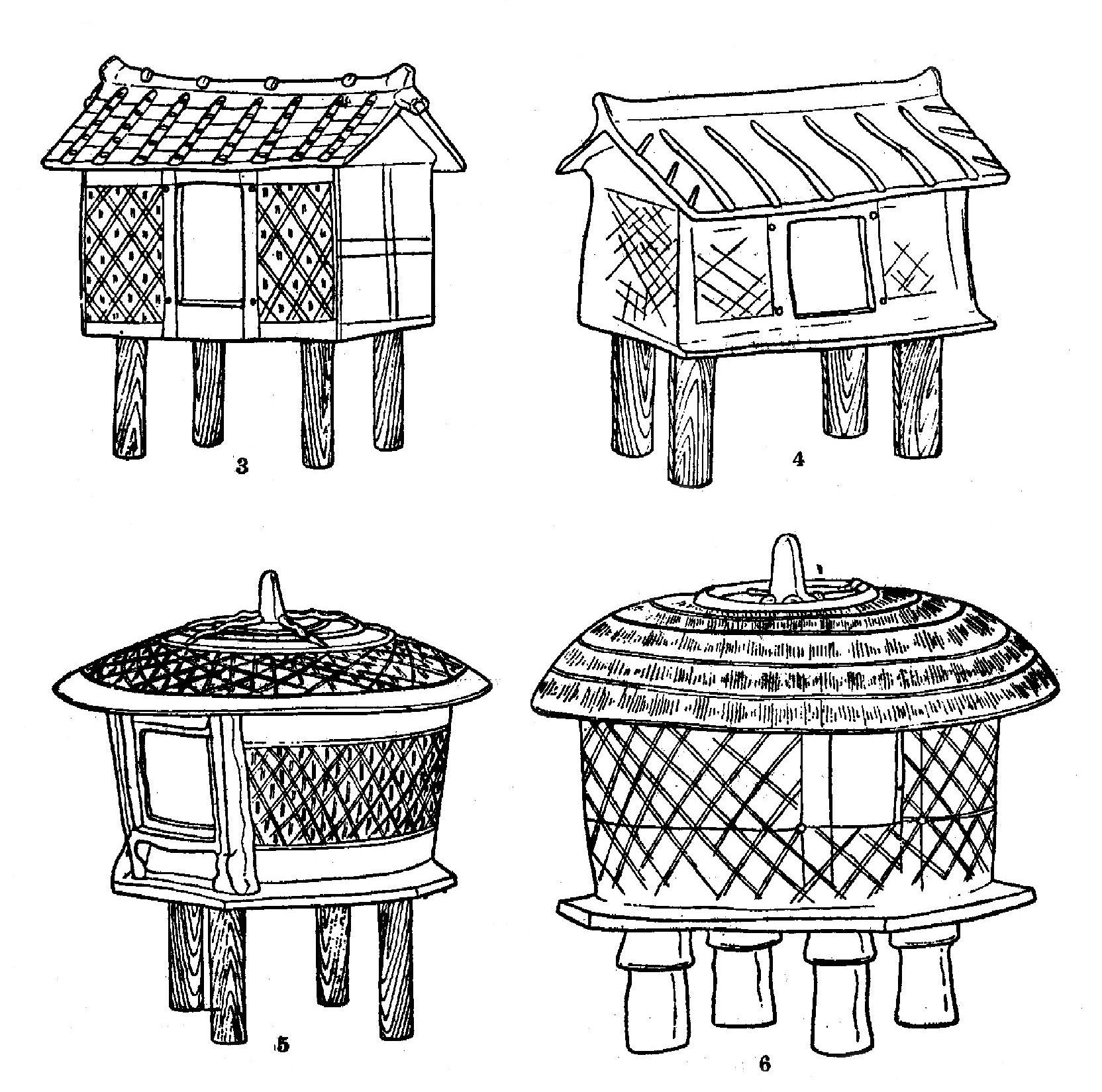

끄로우는 멀리서 보면 마치 버섯 모양 같다. 먼저 4개의 나무기둥을 세우고 그 위에 나무판을 깔아 바닥면을 만든다. 몸채는 대나무를 엮어 원통형으로 만들고 출입을 위해 나무문을 만들어 설치한다. 또는 나무판자를 연결해 사방형 양식창고를 만들기도 한다. 그 위에 서까래를 빗살모양으로 펼쳐 얹은 후에 갈대를 엮어 지붕을 덮는다.

목재는 밤나무를 이용한다. 몸채까지의 높이는 2.6미터로, 사다리를 타고 올라간다. 평상시에는 사다리를 치워 놓았다가 양식을 꺼낼 때 사용한다. 몸채를 지면에서 떨어뜨려 높이 만든 이유는 바람이 잘 통하고, 저장한 곡물이 썩지 않고, 쥐가 먹는 것을 방지하기 위해서다. 기둥과 몸채가 만나는 부분에는 나무판, 항아리, 돌, 무쇠솥 등을 끼워 쥐가 올라가는 것을 방지한다.

끄로우는 일반적으로 마을 밖에 무리를 지어 짓는다. 끄로우를 본채와 떨어져 마을 밖에 짓는 이유는 불이 났을 때 불길이 곡식을 태워버리는 것을 막기 위해서다. 뚜오누오 가옥은 나무와 갈대로 짓기 때문에 불이 나면 삽시간에 모든 것을 태워버린다. 만약, 곡물을 집 안에 보관했다가 태워 버리게 되면 생존 자체가 위협을 받게 된다.

뚜오누오 마을에서는 작은 물건은 훔치지만 큰 물건은 훔치지 않는다. 옷이나 곡물 같이 큰 물건을 훔치는 사람은 없다. 따라서 끄로우가 집 밖에 있어도 걱정할 필요는 없다. 그렇지만 최소한의 예비 장치는 해두었다. 끄로우 문은 여닫는 빗장을 뻑뻑하게 채워 놓는다. 빗장을 열려면 나무망치로 두드려야 하는데, 이 소리를 들으면 도둑이 온 것을 알 수 있다.

쥐가 올라가는 것을 방지하기 위해 끼운 무쇠솥

끄로우 안 바닥을 빗질하는 뚜오누오 여인

고구려인의 양식창고, 부경

고구려에는 ‘부경(桴京)’이라는 이름의 양식창고가 있었다. 『삼국지』에 “나라에 큰 창고는 없으나 각 가정마다 작은 창고가 있는데 부경이라 한다”라는 기록이 있다. ‘부(桴)’는 ‘별채’라는 의미고, ‘경(京)’은 고상식 방형 양식창고라는 뜻이다. 따라서 부경은 본채에서 거리를 두고 지은 방형의 고상식 양식창고임을 알 수 있다. 부경의 모습은 고구려 벽화를 통해서도 볼수 있는데, 총 3점이 발견되었다.

팔청리 고분벽화의 부경은 뚜오누오 마을의 끄로우와 매우 유사하다. 4개의 나무기둥 위에 몸채를 얹고, 나무판자로 바닥면을 만들었다. 기둥과 바닥이 맞닿는 부분에 반원형의 물체를 끼워 넣었는데, 끄로우와 마찬가지로 쥐로 인한 피해를 막기 위한 것이다. 몸체는 일정한 두께의 나무판자를 횡으로 쌓아 올렸으며, 한쪽 면에는 문을 달았다. 지붕은 형태가 잘 보이지 않지만 직선이 아닌 것으로 보아 갈대 종류로 이엉을 엮어 얹은 것으로 보인다. 부경오른쪽에서 한 사람이 자루에 든 물건을 창고 안에 넣으려 하고 있다. 왼쪽 기둥 뒤쪽에는 부경에 오를 사용하는 사다리가 놓여 있다.

팔청리 고분벽화의 양식창고

뚜오누오 양식창고는 고구려의 유산, NO

고구려의 부경과 뚜오누오의 끄로우는 형태, 건축 방법, 용도 등에서 많은 공통점이 발견된다. 그렇다고 고구려 부경이 뚜오누오의 끄로우에 영향을 주었다고 단정할 수 없다. 고고학적으로 고상식 양식창고가 처음 발견된 곳은 얼리터우문화(二里頭文化, B.C. 1,800년~1,500년)이다. 얼리터우유적 은 허난성 뤄양시(洛陽市) 언스(偃师) 지역에 분포하는데 고문헌상의 하상 시기에 해당한다. 고상식 양식창고는 한나라 때 크게 유행하였으며, 현재 중국 남부지역 고고유적에서 많이 발견된다. 당시 사람들은 저승에서 필요한 물건들을 미니어처로 만들어 무덤에 부장했다. 우리는 이들 부장품을 통해 당시 고상식 양식창고의 모습을 볼 수 있다.

그렇다면 다른 마을에서는 사라진 양식창고의 모습을 뚜오누오 마을에서 볼 수 있는 이유는 무엇일까? 그 이유는 이들이 외부와 단절되어 고립된 생활을 해왔기 때문이다. 뚜오누오는 명나라 때 전쟁을 피해 이곳으로 이동해왔다. 이후 외부 세계에 대한 두려움으로 문을 닫고 소통하려 하지 않았다. 결론적으로 고구려와 뚜오누오 마을에서 고상식 양식창고가 동시에 보이는 이유는 중원지역의 고상식 양식창고가 두 지역에 동시에 영향을 주었기 때문이다. 따라서 문화연구에 있어 섣부른 기원론은 피해야 하며, 문화의 전파와 교류, 변용에 대한 심도 있는 고찰이 필요하다.

광저우(廣州)에서 출토된 동한시기 양식창고

동북아역사재단이 창작한 '낯선 곳에서 고구려 부경을 만나다' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.