동북아역사재단 2023년 04월호 뉴스레터

어업권 확보를 위한 시마네현의 문제 제기

시마네현의 독도 영유권 주장의 핵심은 어업권이었다. 한일 양국은 1965년 어업협정을 체결하였지만, 독도의 영해를 제외한 주변수역에서는 한일 양국 어민들이 조업할 수 있었다. 하지만 한국이 정책적으로 근해어업과 원양어업을 집중적으로 육성한 결과 1977년을 기점으로 한일 간 어획량이 역전되었고 대화퇴(大和堆) 어장과 홋카이도(北海道) 해역에서는 일본 어선보다 한국 어선이 더 많은 조업을 하는 양상을 보였다. 그 결과 한일 간의 어업 문제가 외교 문제로 부상하면서 양국 어민들 간의 갈등이 증폭되었다.

여기에 1977년 3월 소련의 200해리 수역 조치는 한일 양국의 새로운 영해법 제정으로 이어졌다. 일본은 1977년 7월부터 영해 12해리와 어업 수역 200해리법을 시행하면서 독도 주변 12해리 영해만을 설정하고 어업수역 200해리에는 적용하지 않았다. 이에 일본의 어업인 및 관련 단체는 ‘200해리전면추진운동본부’를 조직해 어업권 보장을 위한 수산행정과 200해리 수역 설정을 요구하는 운동을 전개했다.

이처럼 독도 주변으로부터 일본 어선을 배제하는 한국 정부의 근해정책은 어업 기술의 현대화와 어선 규모의 대형화로 조업 수역이 한국의 연근해에서 일본 주변 수역까지 확대되면서 본격화되었다. 그 결과 시마네현은 독도 주변의 어업권 확보를 위해 영유권 문제를 다시 제기하기 시작했다.

한국과 일본 주장 배타적 경제수역 경계선(출처: 『동아일보』, 2012.9.8.)

시마네현 소위 ‘다케시마(竹島)의 날’ 조례 제정 가결

1994년 11월 16일 영해와 공해, 배타적경제수역(EEZ: Exclusive Economic Zone), 심해저 개발 등 해양에 관한 국제적 권리와 의무를 망라한 UN해양법협약이 발효되면서 일본 국내의 어민들과 관련 단체들이 한일어업협정 개정을 일본 정부에 적극적으로 요구하기 시작했다. 일본 정부는 UN해양법협약 체결 이전의 어업전관수역을 폐지하고 EEZ를 설정했으며 어획가능량 제도를 신설했다. 이에 한국에서도 EEZ를 설정하고 어획가능량 제도를 창설하며 1999년 1월부터 실시했다. 한일 간 해양을 둘러싼 국내외 환경이 급격하게 변화하는 가운데 한국의 어획 기술 발달로 인한 어업 능력의 향상과 중국 어선의 동해 진출, 일본 정부의 조업 금지구역과 기간의 제한, 어업에 대한 관리 강화로 일본의 어민과 어업종사자들의 불만의 목소리가 높아졌다.

주목할 것은 1999년 1월 신한일어업협정이 발효되면서 ‘시마네현의 어업협동조합(이하, JF 시마네)’과 ‘다케시마-북방영토 반환운동 시마네 현민회(이하, 현민회의)’ 중심의 NGOs 단체가 막대한 경제적 피해를 보았다고 주장한 것이다. 이들은 독도 주변의 어업권 보장의 이슈를 넘어 영유권 문제로 확대시켰다. 왜냐하면 한일 양국은 신한일어업협정을 통해 독도 주변을 중간수역으로 설정했지만 일본 측은 이 수역의 어장을 한국이 독점하고 있어 일본 어선들이 사실상 조업을 할수 없다고 주장했기 때문이다.

이러한 맥락에서 2005년 2월 23일 시마네현 의회에서 초당파 의원 35명은 현내의 어민과 어업종사자들의 이해관계를 받아들여 “소위 ‘다케시마의 날’을 지정하는 조례안”을 제출했으며, 3월 16일 본회의에서 가결시켰다.

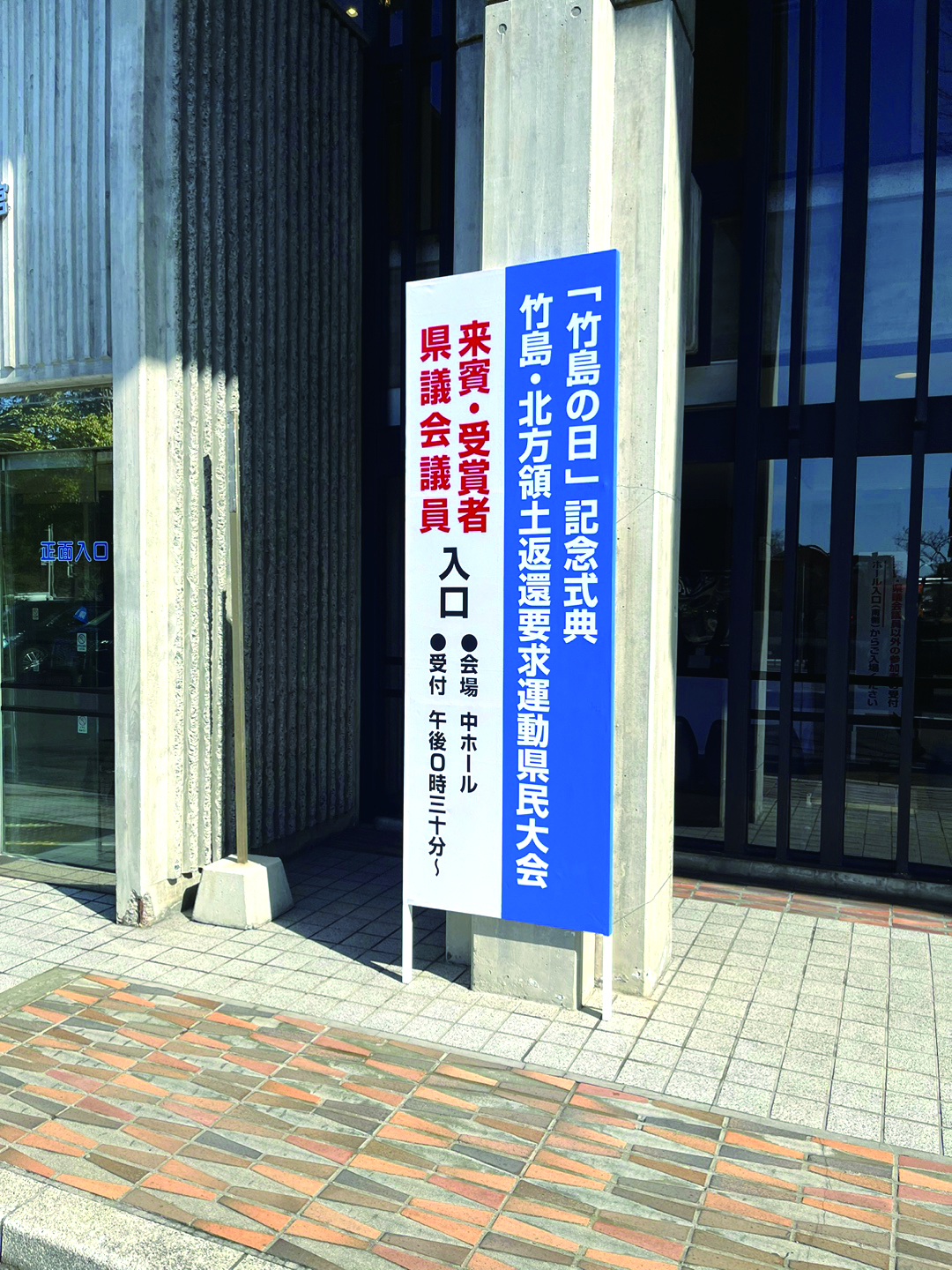

소위 '다케시마의 날' 행사 관련 안내 입간판

어업권을 둘러싼 ‘분쟁의 정치화’

소위 ‘다케시마의 날’ 조례 제정 이후부터 시마네현의 총무과에서는 ‘다케시마문제연구회(竹島問題研究会)’를 설치해 독도가 일본의 영토임을 입증하는 사료 발굴과 논리 개발을 위한 연구를 진행하고 있다. 시마네현의 어업 관련 압력단체들은 다케시마문제연구회에서 발간된 보고서를 인용해 독도가 일본의 영토임을 주장하는 논리로 채택하며 정치 행위로서의 항의를 일본 정부에 피력하고 있다. 시마네현이 표명하고 있는 정치 행위로서의 항의는 독도에 대한 일본의 ‘무주지 선점론’과 ‘고유영토론’을 왜곡시켜 한국이 불법적으로 점령하고 있다고 주장하는 논리적 배경이 되고 있다. 이처럼 일본의 독도 관련 정책들은 시마네현의 대중영합주의와 지방정치의 논리가 결합돼 영유권 문제를 표면화시키는 ‘분쟁의 정치화’로 이어지고 있다.

여기에서 분쟁의 정치화란 한일 양국이 해양주권과 해양영토의 존립 및 번영 등과 직결된 중대한 이익 확보를 위해 상호 간 대립 또는 충돌하는 사태가 현실 정치와 결합해 작동하는 현상을 의미한다. 이러한 ‘분쟁의 정치화’는 시마네현이 소위 ‘다케시마의 날’을 수립하게 되는 계기와 밀접한 관련이 있다.

먼저 1994년 UN해양법협약의 발효로부터 1998년 신한일어업협정의 체결에 의한 독도 주변 수역을 둘러싼 한일 양국의 어업권 확보가 영유권 문제로 치닫게 된 것은 시마네현이 어떠한 이유로 소위 ‘다케시마의 날’ 조례를 제정했는지를 알 수 있는 단서를 제공하고 있다. 한일어업레짐(regime)은 국제해양질서의 변동과 어업 인식의 규범에 대한 변화를 기반으로 1965년 ‘한일어업협정’에서 1998년 ‘신한일어업협정’으로 전환되었다. 흥미롭게도 시마네현은 독도정책을 지역경제와 직결된 어업권 문제로 착안해 감정적인 접근이 아닌 가치론적으로 접근하고 있다.

더욱이 일본은 1996년 6월에 UN해양법협약에 비준하면서 자원 관리 제도를 시행했으며2001년 수산 기본법의 제정으로 지속적인 수산자원의 이용을 위한 어획 노력 가능량 제도(TAE: Total Allowable Eff ort)를 도입하며 지속 가능한 조업을 위한 대책을 마련했다는 점을 주목해야 한다. 이러한 어획량 규제 제도(TAC: Total Allowable Catch)는 고갈되어 가는 어종을 보호하고 지속 가능한 어업을 목표로 하고 있기에 일정한 기준을 정해 어종 자원에 대한 남획을 막을 수 있었다. 하지만 지방정부와 수산업자들에게는 정해진 쿼터량에 따라 어획량이 결정되기 때문에 전체 생산액이 감소될 수밖에 없었고, 이로 인해 새로운 어장 확보의 필요성이 제기될 수밖에 없었다. 무엇보다도 시마네현은 ‘독도의 영유권 문제’를 어떻게 처리할 것이며, 어업협정과 EEZ 문제를 어떻게 협의할 것인지에 대한 일본 정부의 교섭 방식에 관심을 기울였다.

마지막으로 1998년 신한일어업협정이 체결됨과 동시에 지역 어업 관련 이익단체들은 시마네현의 독도 영유권 주장을 강하게 제기했다는 사실이다. 특히 시마네현에서 어업과 관련해 깊은 이해관계를 가진 ‘JF 시마네’와 ‘현민회의’ 활동이 시마네현의 독도 관련 정책 수립에 영향을 미쳤다는 점을 부인할 수 없다. 시마네현 어획량이 급감하기 시작한 1998년 신한일어업협정의 체결을 계기로 JF 시마네와 현민회의는 활동을 조직화하기 시작했다. JF 시마네와 현민회의의 활동들은 일본 내 여론의 관심을 끌기 시작한 시마네현의 독도 관련시책에서 소위 ‘다케시마의 날’ 조례 제정으로 방향을 선회해 영토 갈등이 ‘분쟁의 정치화’ 현상으로 확산되는 동인으로 작용했다.

시마네현 개최 소위 '다케시마의 날' 행사

시마네현이 소위 ‘다케시마의 날’ 조례 제정을 통해 영유권 문제를 제기하게 된 근본적인 원인은 어업 문제로 볼 수 있다. 일본 근해어업, 특히 시마네현의 어획량은 1998년을 기점으로 급격히 감소하는 추세를 보였고, 신한일어업협정의 체결로 인한 어민들의 경제적 타격이 현실화되었다. 이러한 문제를 극복하기 위해 시마네현은 독도 주변의 중간수역에서도 안전한 어업권을 확보하기 위해 영유권 확립이 필요하다고 주장하게 되었다.

어업 비중이 다른 지역보다 높은 시마네현의 어민들이 독도 영유권 확보가 가능하다면 새로운 어장 확보를 통해 어획량을 늘릴 수 있다고 생각했기 때문이다. 다시 말하면 시마네 현이 소위 ‘다케시마의 날’ 조례 제정을 할 수 있었던 근본적인 이유는 영유권 문제라기보다는 어업 문제로부터 그 기원을 찾을 수 있을 것이다.

울릉도 저동항에 정박해 있는 어선들

동북아역사재단이 창작한 '시마네현 소위 ‘다케시마(竹島)의 날’ 조례 제정의 기원' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.