동북아역사재단 2022년 11월호 뉴스레터

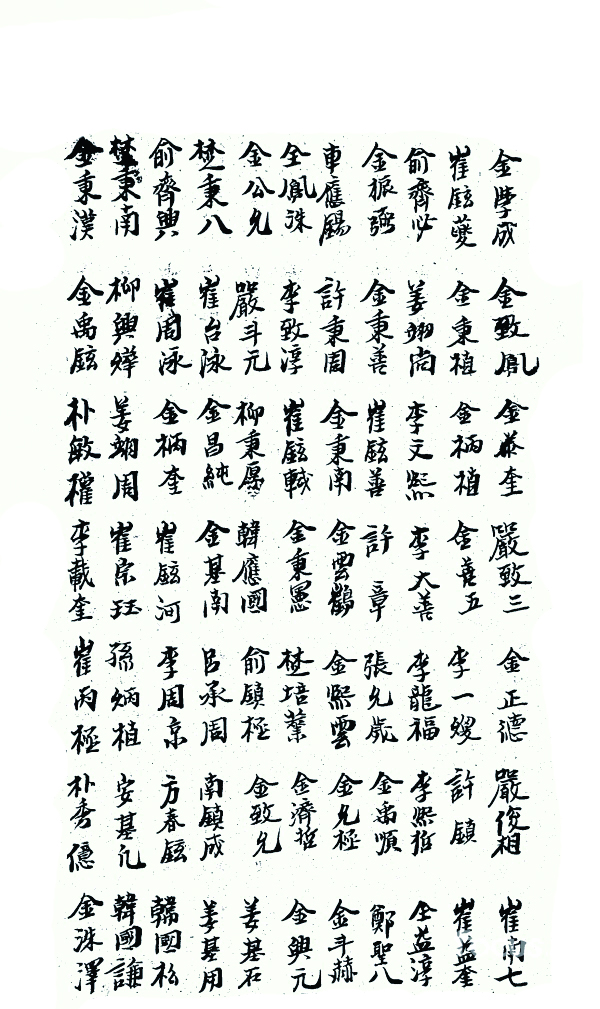

성명회 명단(미국국립문서보관청

(NARA)소장자료, 이상설기념사업회 제공)

러시아 극동 지역 변천사

1856년 말 동시베리아 지역에 캄차트카주, 우다 지방, 연흑룡 지방을 포괄하는 연해주가 만들어지면서 17세기 후반에 상실했던 아무르 지역을 러시아가 다시 차지하게 되었다. 1860년 베이징조약 체결로 북으로는 우다 지방, 서로는 만주, 북서로는 우수리 꼬사크관구, 남으로는 만주 및 조선의 일부, 동으로는 따따르해협과 뾰뜨르빌리끼만을 접하는 광대한 남우수리 지방이 연해주에 포함되었다. 연해주 남쪽 국경이 두만강까지 내려오면서 러시아는 극동에서 조선이라는 새로운 이웃 국가와 접하게 되었다.

1884년 동시베리아로부터 연흑룡 지역이 분리되면서 연흑룡총독부가 신설되었다. 이제 동시베리아가 2개의 총독부로 나뉘어졌다. 하나는 이르쿠츠크총독부이고, 다른 하나가 연흑룡총독부였다. 이르쿠츠크총독부는 이르쿠츠크에 소재하며 예니쎄이, 이르쿠츠크, 야쿠츠크주를 포함했다. 연흑룡총독부는 쁘리아무르총독부라고도 했었는데, 하바롭스크에 소재했으며, 자바이칼, 아무르, 연해주, 사할린 지역을 포함했다. 극동지역이 독립적인 정치 – 행정단위가 되면서 러시아의 극동 지역 개척은 이전보다 훨씬 더 적극적인 방향으로 전개되었다.

연해주 지역 한국인의 이주사

국경선이 접해있는 북부 조선인들이 1860년대부터 흉년과 관리들의 착취를 피해 극동으로 이주했다. 경제적 측면에서 유용했던 조선인들의 이주는 그 수가 증가하면서 경제적인 의미를 넘어 정치적인 문제로 발전하고 있었다.

1884년 꼬르프총독은 조선 이주민들을 1884년 이전에 이주한 자와 1884년 이후에 이주한 자, 계절노동자 세 부류로 나누었다. 1891년에 다시 제1범주와 제2범주로 나누는 작업을 진행했다. 1884년 이전에 정착한 제1범주의 조선인들에게는 러시아국적을 부여했으나, 1884년 이후에 들어온 제2범주의 조선인들은 외국인으로 간주하여 그 터전을 정리하게 했다. 하지만 1893년에 총독으로 부임한 두홉스꼬이의 ‘조선인 이주 장려 정책’에 따라 제2범주 조선인들에 대한 제한정책이 완화되어 그 수가 급증했다.

1905년 일본이 조선을 보호국화하면서 조선인들은 극동으로 망명을 위한 이주를 시작했다. 조선이주민의 수는 이전 시기와 비교할 수 없을 정도였다. 극동 러시아지역은 조선인들의 피난처임과 동시에 항일활동의 주요 거점이 되었다.

이상설의 거주지(동아일보 2019.4.22)

블라디보스토크에서 한국인의 독립운동

1909년 10월 26일 안중근이 이토 히로부미(伊藤博文)를 응징하자 연해주 블라디보스토크의 항일운동이 활기를 띠기 시작했다. 1910년 8월 23일 블라디보스토크 신문에서 일제의 한국강점조약이 알려지자 이범윤은 유인석, 이상설 등과 함께 성명회(聲明會)를 조직했다. 성명회 명칭은 “적의 죄상을 성토하고 우리의 억울함을 밝힌다(聲彼之罪 明我之寃)”라는 말에서 취한 것이다. 성명회의 목적은 “대한의 국민된 사람은 대한의 광복을 죽기로 맹세하고 성취한다”였다. 성명회는 일제의 불법적인 한국강점을 규탄하는 내용의 「성명회 취지문」을 영어, 러시아어 등으로 작성하여 8,624명이 서명하고, 을사늑약 체결 이전 외교관계에 있던 열강에게 발송했다. 당시 연해주 거주 한인은 5만여 명으로 한 가구가 5, 6명으로 구성된 점을 감안하면 거의 모든 한인 가구가 참여한 거족적인 운동이었다. 성명회는 1910년 9월 일제의 방해로 결국 해체되었다. 하지만 연해주 한인들은 성명회 조직을 기반으로 하여 1911년 권업회와 1914년 대한광복군정부를 조직했다.

한편 일본의 외교적 압력을 받은 러시아 당국은 한인 지도자들에 대한 체포령을 내렸다. 1910년 9월 12일 새벽 러시아 경찰은 한인촌 개척리를 습격하여 한인들을 체포했다. 이범윤은 홍범도와 함께 러시아 당국의 체포를 모면하고 피신하였다. 체포된 인사들 가운데 김좌두, 안한주, 이규풍, 이범석, 권유상, 이기, 이치권 등 7명이 10월 10일 이르쿠츠크로 유배되었다. 그들이 유배에서 해제되어 블라디보스토크로 귀환한 것은 1911년 7월 5일이었다.

당시 1910년 8월 니콜스크 - 우수리스크 군수 케셀만(Н. А. Кессельман)은 이범윤 등의 소재처를 파악하고 연해주 군사총독 스베친(И. К. Свечин)에게 보고했다. 케셀만은 비밀 첩보원을 통해서 이범윤과 이상설 등의 거주지를 파악하고 있었다. 이범윤, 홍범도, 유인석 등은 블라디보스토크 한인촌 463번지에 거주했고, 이상설은 폴로가야 거리(Пологая улица) 56번지 체르넨코에 살고 있었다.

1910년 9월 12일 블라디보스토크 관구법원 검사는 한인 독립운동가에 대한 체포 등에 대해서 다음과 같이 기록했다. 1910년 8월 30일 러시아 경찰은 한국인 혐의자 총 28명을 체포했는데, 블라디보스토크 한인촌에 거주하는 한국 국적 이범윤(Лю-боси-юн), 홍범도(Хон-хон-до), 유인석(Ню-ин-си), 김학만(Ким-хан-ман) 등이 단체의 지도자이자 빨치산 부대의 조직자였다. 당시 러시아 경찰서장은 한국인 독립운동가를 수색했는데 한자가 적힌 8장의 종이, 황색 포장지에 적힌 명부를 발견했다고 보고했다.

하지만 러시아 정부는 1911년 5월 이범윤 등의 한국인 독립운동가에 대한 추방 철회를 결정했다. 그동안 일본 외교관이 막후 공작을 계속하면서 연해주 한인 중 그들이 증오하는 ‘한인 애국자들’을 추방해 줄 것을 러시아 정부에 요구했으나 러시아 정부가 일본의 의도를 뒤늦게 간파하고 추방 철회를 결정하였다. 이는 한국인의 독립운동에 대한 러시아의 지지를 의미하는 것이었다.

동북아역사재단이 창작한 '‘한일강제병합’ 반대선언문을 발표하다 (연해주, 블라디보스토크, 성명회)' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.