동북아역사재단 2022년 01월호 뉴스레터

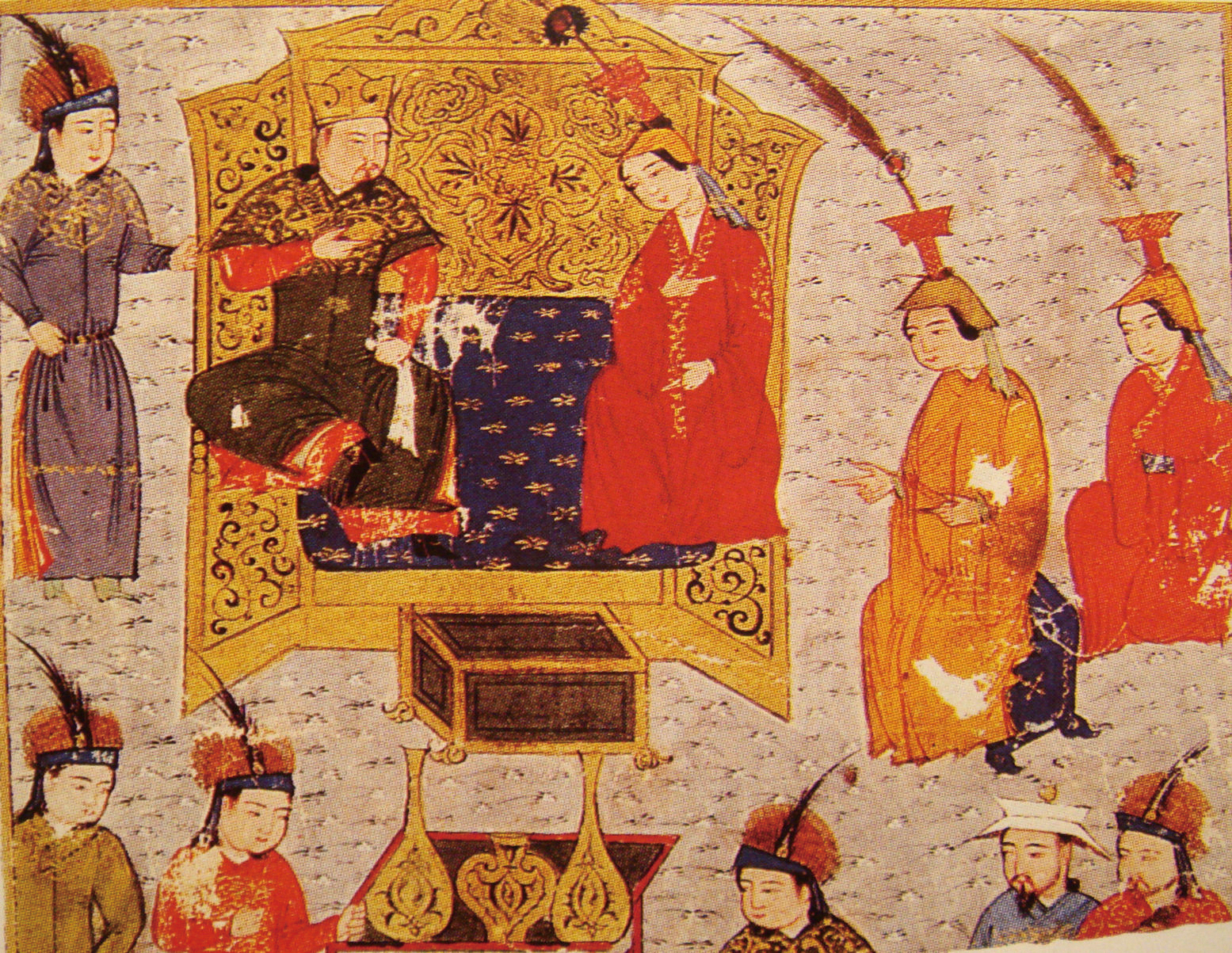

몽골제국의 전통적인 연회 모습

라시드 앗 딘의 《집사(集事)》에 나오는 칭기스칸의 4남 툴루이와 그의 아내 소르칵타니

흔히 14세기 원 제국에서 유행한 고려의 풍습을 ‘고려양高麗樣’이라고 한다. 이는 비슷한 시기 고려 사회에 유행했던 몽골의 풍습을 지칭하는 ‘몽골풍’에 대칭하는 표현으로 여겨진다. 오늘날 한국의 각종 문화가 ‘K-POP’, ‘K-Food’, ‘K-Beauty’ 등의 이름으로 한류 열풍을 일으키고 있음을 염두에 둔다면, ‘고려 스타일’이라고 할 수 있는 ‘고려양’은 전근대 한중 관계 속에서 전례없는 문화적 현상이었다.

원 제국 속 ‘고려 스타일’: 고려 옷

원말元末의 관인이었던 장욱張昱(?~?)은 그의 시 〈궁중사宮中詞〉에서 다음과 같이 읊고 있다.

궁중에 의복이 고려 양식을 새롭게 숭상하니, 방령方領에 허리까지 오는 반비半臂(소매가 없는 상의)를 만들어 입네. 밤마다 내전內殿에서 앞 다투어 구경하니, 일찍이 [이 옷을] 입고 어전御前에 왔기 때문이라네.

황제 앞에 잘보이기 위한 ‘내전’들 사이를 중심으로 고려 양식이 새롭게 퍼지고 있었음을 알 수 있다. ‘고려 스타일’은 특정 옷에만 국한된 것은 아니었으며, 유행의 대상도 점차 확산되었던 것으로 보인다.

지정至正 연간(1341~1368년) 이래로 궁중의 급사給事와 사령使令 태반이 고려 여자들이었다. 이런 이유로 사방의 의복, 신발, 모자, 기물器物이 모두 고려 양식을 따랐다.

원의 마지막 황제 순제順帝 토곤테무르 재위 기간의 일을 정리한 《경신외사庚申外史》는 당시의 상황을 이렇게 회고한다. 단순히 궁중 여인들의 의복뿐 아니라 복식 전반과 각종 기물들이 궁중 안팎으로 유행하고 있었다는 것이다. 더욱이 원 말~명 초에 활동한 학자인 도종의陶宗儀(1316~1369)는 선생의 부름에 응하여 가니 그의 집 앞에 여러 유학자가 앞다투어 모여들었는데, ‘자색 종등棕藤의 모자와 고려 신발高麗靴 차림’이었다고 한다. 이로써 고려 양식의 유행은 여성 사회에서만이 아니라, 남성들 사이에서도 동시에 이루어지고 있었던 것이다.

박익 묘 벽화 속 시종들의 모습

고려 말~조선 초 관인인 박익의 묘 벽화 속 시종들은 몽골풍을 하고 있다.

고려 말에 몽골 복식이 유행했음을 고려했을 때,

이들과 같이 고려양과 몽골풍이 공존하는 생활 양식이 원 제국에서도 나타났으리라고 짐작할 수 있다.

원 제국 속 ‘고려 스타일’: 고려 음식

조선 후기의 학자 이익李瀷(1681~1763)은 《성호사설星湖僿說》 권5 〈만물문萬物門〉에서 고려양과 관련한 이야기를 음식 분야에서 가장 먼저 언급하였다.

원나라 사람 양부윤楊允孚의 시에 ‘고려 생채生菜는 맛이 좋고 모두 뒷산의 마고藦菰(새박나물과 줄나물) 향이 좋은 것들을 가져온다.’고 하였다. 그가 스스로 주석하기를, ‘고려 사람들은 생채에 밥을 싸서 먹는다.’고 하였다. 우리나라[조선] 풍속은 지금까지도 여전히 그러하여 채소 가운데 잎이 큰 것은 모두 밥을 싸서 먹는다.

이익은 조선의 쌈 싸먹는 음식문화 역사를 소개하며, 그것이 과거 원나라에까지 유행하였음을 지적하였다. 그리고 이와 함께 장광필 〈궁중사〉의 고려양 복식을 소개하여, 원나라에서 유행한 ‘고려양’은 복식뿐 아니라 음식 문화까지도 함께 지칭한 것이었음을 짐작케 한다.

또한 원 말 진원정陳元靚(?~?)이 작성한 백과사전 《사림광기事林廣記》에는 다양한 식재료와 조리 방법 등을 소개하는 파트에 ‘고려율고高麗栗餻’가 나온다. 이는 말린 밤 껍질을 벗겨 그것을 찧어 가루를 내고 찹쌀가루와 꿀물을 넣어 찐 음식으로, 오늘날 시루에 넣어 쪄먹는 떡과 유사하다. 고려율고는 《거가필용居家必用》이라는 원대의 가정 요리 백서에도 같은 방식으로 소개되어 있어, 14세기 중엽 원 제국 내에서 널리 보급된 음식 가운데 하나로 자리잡고 있었음을 알 수 있다.

원 제국 속 코리안 타운

고려 스타일이 원 제국 내에서 의생활과 식생활 등 생활문화에 자리잡았던 배경에는 13~14세기 세계제국을 건설한 몽골제국의 개방성, 고려와의 밀접한 관계가 자리잡고 있었다. 양국 사이에는 근대 이전까지 전무후무할 정도의 많은 인적·물적 교류가 이루어졌다. 이 시기에는 과거에 사신使臣들만이 양국 사이를 왕래하던 것에서 벗어나, 위로는 국왕과 신료, 아래로는 일반 백성에 이르기까지 수많은 고려인이 원을 방문하거나 체류하게 되었다.

초기에 요동을 중심으로 거주하던 고려인들은 거주 지역이 원나라 수도인 대도大都(오늘날 베이징) 등으로 확장되고, 그 수도 증가하였다. 조선 후기 역관의 필수 교재인 《노걸대老乞大》와 《박통사朴通事》와 같은 회화서가 편찬된 것은, 14세기 중엽에 대도를 왕래 혹은 대도에 거주를 목적으로 하는 고려인들이 있었기에 가능한 것이었다. 원나라의 법을 정리한 《원전장元典章》에서도 고려인 범죄자에 대한 별도의 규정이 존재하며, 《원사元史》·《명사明史》 속에 등장하는 ‘고려장高麗莊’이라는 지명들 역시 당시 원 제국 곳곳에 거주하던 고려인들을 상정하고 있다. 바로 이들을 중심으로 고려인의 생활 양식이 원나라 사람들에게 흡수되었던 것이다.

원나라 무종 카이산과 인종 아유르바르와다의 어머니인 다기 태후

우리나라와 중국 검색 포털에 ‘기황후’의 모습으로 많이 포착되는 초상이다.

하지만 실제로는 초상의 우측 상단에 ‘순종황제후(順宗皇帝后) 탑제(塔濟)’라고 명확히 명시되어 있다.

소장: 대만 고궁박물원

고려양을 바라보던 당대 중국인들의 시각

하지만 자신들의 사회에 유행하던 고려양을 바라보던 당시 중국인의 시각이 그리 고운 것만은 아니었다. 앞서 《경신외사》에서 고려양을 이야기한 것은 원 말의 정치 상황, 특히 고려 출신 기황후와 그의 정치적 영향력을 부정적으로 묘사하는 과정에서 이루어진 것이었다. 명나라를 건국한 주원장의 손자 주유돈朱有燉(1379~1439)은 고려 출신 황후를 책봉한 것을 두고 ‘복福이 곧 화근禍根’이 되었다며 과거 원나라의 상황을 풍자할 정도였다. 이국 출신의 왕비와 그를 둘러싼 궁중 세력, 그리고 제국 내 많은 이민자 고려인을 기점으로 확산된 ‘고려 스타일’이 몰락한 제국의 마지막 역사에 아름답게 기록되기는 힘들었으리라 생각한다.

동북아역사재단이 창작한 '중국으로 간 한국 문화 원나라에서 유행한 '고려스타일', 고려양' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.