동북아역사재단 2021년 10월호 뉴스레터

「잠화사녀도(簪花仕女圖)」에 그려진 중국 당(唐)나라 시기의

환선(紈扇). 비단으로 만들어진 단선이다.(요녕성박물관 소장)

예로부터 우리나라는 여름이 시작되는 단오절에 부채를 주고받았다. 부채는 더운 여름을 나는 필수품이었고, 각종 의식의 의례 용품으로도 널리 활용되었으며, 외국 사신에게 주는 고급 선물 중 하나이기도 했다.

둥근 부채의 등장과 접는 부채의 기원

동아시아에서 부채에 대한 기록은 중국에서 처음 등장한다. 순舜임금도 부채를 사용했다고 한다. 중국 부채의 초기 형태는 둥근 부채로, 단선團扇 또는 원선圓扇이라고 하였고, 한국에서는 방구 부채라고도 불렀다. 단선團扇은 비단, 공작새의 깃털, 대나무 등 다양한 소재로 만들어졌고, 용도에 따라 부채 자루의 길이도 달랐다.

8세기 일본에서는 회선檜扇이라는 새로운 형태의 부채가 등장했다. 회선은 회나무를 얇게 잘라 여러 개를 이어붙인 ‘나무 부채’이다. 쥘부채(접선)의 초기 형태로, 둥근 부채와 달리 접을 수 있었다. 이는 다시 나무 살에 종이를 덧댄 접선으로 발전했다. 회선은 일본이 먼저 만들었지만, 나무 살에 종이를 덧댄 종이 접선의 기원에 대해서는 학계에서 아직 고려인지 일본인지를 두고 논쟁 중이며, 그 기원을 정확하게 판단하기는 쉽지 않다.

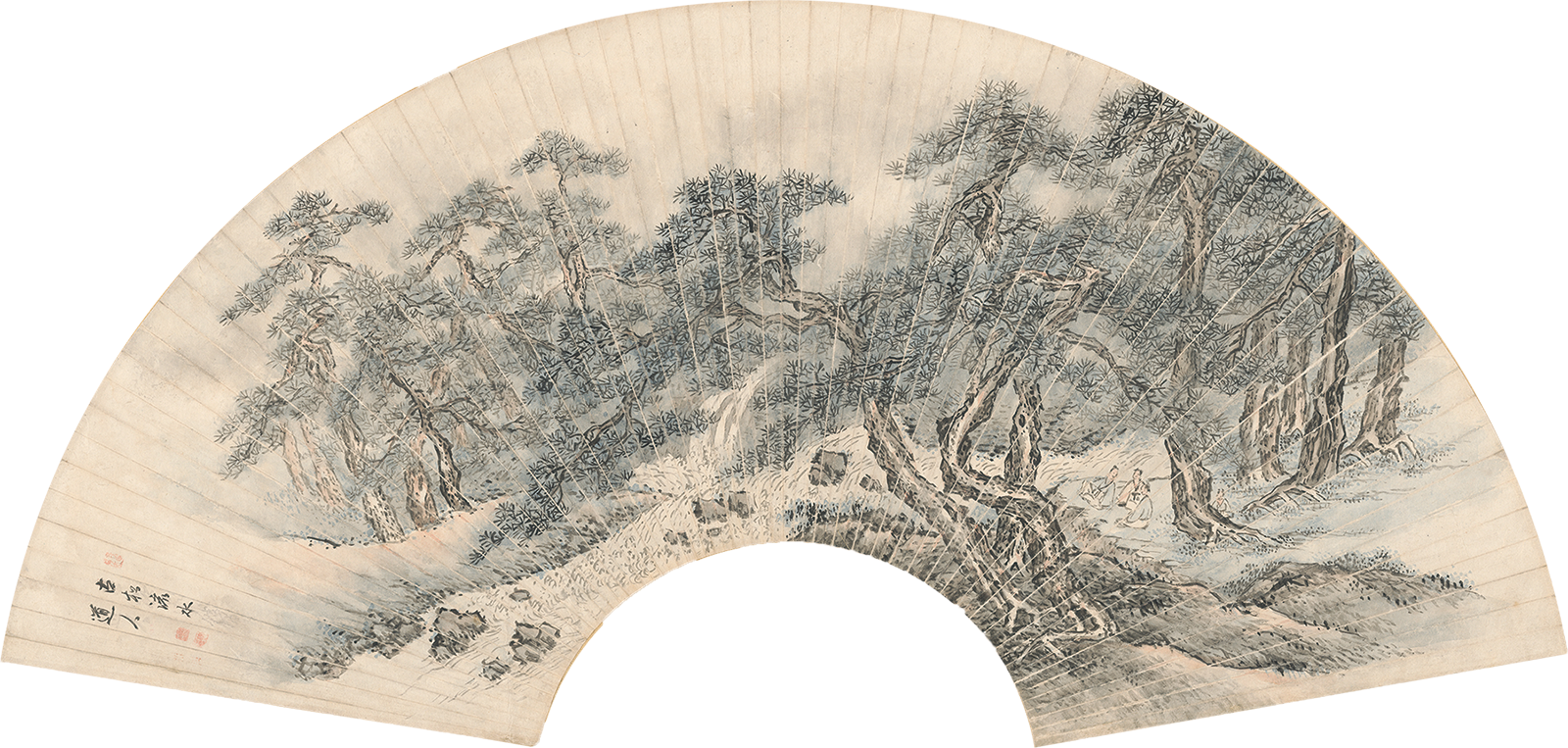

이인문筆 송계한담도(松溪閑談圖)(1745)

소장: 국립중앙박물관

송나라 문인들이 극찬한 고려 부채

고려와 일본 접선은 각각 중국 송나라로 전해졌는데, 중국 사회의 상류층에 반향을 불러일으킨 부채는 ‘고려 접선’이었다. 송대의 서화 평론가 등춘鄧椿은 고려 부채에 탄복하며 아래와 같은 글을 남겼다. 그는 소동파라는 이름으로 널리 알려진, 송대 최고의 문장가 소식蘇軾(1037~1101)이 고려 접선에 대해 남긴 감상평도 인용했다.

소동파가 고려 백송白松에 대해 말하기를 “…(중략)… 종이를 사용하여 만든 것이 있다. 금광죽琴光竹으로 자루를 만들었는데, 마치 시정市井에서 만든 접첩선摺疊扇과 같으나 정교하고 치밀하여 중국의 것이 미치지 못한다. 부채를 펴면 폭이 1척 3촌가량 되고, 접으면 겨우 두 손가락 너비만 하다.” …(중략)… 부채에 물들인 청록색이 아주 기이하여 중국에서 물들인 것과는 다른데, 오로지 공청空靑과 해록海綠으로 물을 들인다. 근래에 제작된 것은 더욱 정교하다.

- 등춘鄧椿, 『화계畫繼』

소식은 “고려 접선은 대나무를 뼈대로 하고 종이를 붙였는데, 정교하고 치밀해서 중국 부채보다 품질이 뛰어나다.”고 술회했다. 특히 고려의 종이 접선은 펼치면 1척이 넘었지만, 접으면 두 손가락 너비 정도로 크기가 아주 작아졌다. 등춘은 부채의 이국적인 색감과 디자인에도 주목했다. 고려 접선의 종이 부분에 염색된 청록색은 중국에서 흔히 볼 수 없는 색이어서 더욱 눈길을 끌었다. 이 고려 부채는 중국 송나라의 지식인 사이에서 인기 품목인지라, 소식의 문하에서 ‘육군자六君子’ 중 으뜸으로 꼽히며 소식과 함께 시詩로 일가를 이룬 시인 산곡 황정견黃庭堅(1045~1105)도 고려 부채에 애정을 갖고 시를 남겼다.

비단 같은 종이에 잘 쓴 글씨와 좋은 싯구,

소나무 부채송선가 산뜻함과 시원함을 함께 보내온 듯,

어여쁘다. 저 멀리 고려책구루에서 건너오니,

오늘은 내다자여름용 패랭이 모자 되기에 적당하네.

- 황정견黃庭堅, 『산곡집山谷集』

1123년 송나라는 고려에 사신으로 서긍徐兢을 파견했다. 서긍은 자신이 보고 들은 고려의 지리와 풍속, 각종 물품 등을 기록으로 남겼다. 그는 고려의 접선에 대해 다음과 같이 품평했다.

백접선은 대나무를 엮어서 뼈대를 만들고 등지藤紙를 재단하여 덮어씌우는데, 사이사이에 은 못과 구리 못으로 장식한다. 부챗살이 촘촘한 것을 좋은 것으로 여긴다. 심부름꾼이나 바삐 움직이는 사람들이 때에 맞춰 가슴이나 소매 속에 넣고 다니는데, 사용이 매우 간편하다.

- 서긍徐兢, 『선화봉사고려도경宣和奉使高麗圖經』

이 시기 고려 접선의 차별성은 부챗살이 촘촘한 것이었다. 일본 접선의 부챗살은 약 5개 정도였는데, 부챗살이 적으면 부채를 접어도 크게 작아지지 않는다. 부채를 더위를 쫓는 데 사용하기보다 의례와 아름다운 미술품으로 활용하는 측면이 강했다. 반면, 고려 접선의 경우 부챗살의 갯수를 늘려서 접으면 크기가 아주 작아졌고, 바쁘게 일하는 사람들이 소매 속에 넣어 가지고 다니기 편리했다. 중국에서는 줄곧 고려 접선의 실용성을 높이 평가했는데, 고려에서는 부챗살이 일정 개수 이상으로 많아지면 그 자체로 고급품의 기준이 되었다. 그러므로 신분이 높을수록 부챗살의 수가 증가했다. 예컨대 조선 시대 당상관은 부챗살이 40개, 국왕은 50개인 접선을 사용했다.

국가무형문화재 김동식 선자장의 접선(摺扇)

출처: 문화재청 국가문화유산포털

국가 간 문화 교류로 발전하는 물건들

중국에서 접선이 보편화된 시기는 16세기이다. 중국 내에서 본격적으로 생산하기 시작한 것도 15세기는 되어야 한다. 그런데 고려에서는 이미 12세기에 심부름꾼들도 접선을 들고 다닐 정도로 유통되어 있었다. 고려는 중국보다 400년이나 앞서 민간에서도 접선을 사용했고, 고려 접선은 중국으로 건너가 당시 중국 사대부들의 마음을 훔쳤다.

접선은 동아시아 한·중·일 세 나라의 문화 교류 속에서 발전되었다. 중국에서는 단선의 형태와 종류가 구체화되었고, 일본은 회선을 만들며 접는 부채의 시작을 알렸다. 고려는 접선의 실용성을 배가시켜 오늘날 가장 널리 사용하는 부채의 원형을 만들었다.

동북아역사재단이 창작한 '송나라로 간 고려 부채, 접선(摺扇)' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.