동북아역사재단 2019년 03월호 뉴스레터

1919년 3월 1일을 기점으로 조선에서는 독립을 외치는 만세운동이 들불처럼 퍼져 나갔다. 나이, 신분, 성별을 뛰어넘어 전 계층이 참여한 이 운동은 국내를 넘어 해외까지 확산되었다. 올해 새 연재코너 <다시 보는 3·1운동>에서는 100년 전 전국을 뒤흔들었던 3·1운동 가운데 많이 알려지지 않았거나, 새로운 이야기를 해보려고 한다.

3·1운동, 해외 교민사회에서도 큰 반향 일으켜

3·1운동 100주년을 맞이하였다. 오늘날

3·1운동과 대한민국 임시정부 100주년이 주는 의미가 범상치 않다는 사실은 우리 모두가

잘 알고 있을 것이다. 3·1운동은 국내에서만 전개된 것이 아니라, 다수의

한인 동포들이 거주하고 있던 만주(중국 동북) 지역까지 확산되어

큰 반향을 불러일으켰다. 특히 1919년 3월 13일(목요일, 음력 2월 12일), 북간도(현재의 중국 연변지역) 용정(龍井)에서 벌어진 만세 시위운동에는 최대 3만여 명의 많은 동포가 참여하여 조국의 독립과 민족의 해방을 부르짖었다. 현재

연변 학계에서는 이를 ‘3·13반일시위운동’ 또는 ‘3·13반일군중운동’이라 부르고 있다.

3·1운동 100주년을 맞이하였다. 오늘날

3·1운동과 대한민국 임시정부 100주년이 주는 의미가 범상치 않다는 사실은 우리 모두가

잘 알고 있을 것이다. 3·1운동은 국내에서만 전개된 것이 아니라, 다수의

한인 동포들이 거주하고 있던 만주(중국 동북) 지역까지 확산되어

큰 반향을 불러일으켰다. 특히 1919년 3월 13일(목요일, 음력 2월 12일), 북간도(현재의 중국 연변지역) 용정(龍井)에서 벌어진 만세 시위운동에는 최대 3만여 명의 많은 동포가 참여하여 조국의 독립과 민족의 해방을 부르짖었다. 현재

연변 학계에서는 이를 ‘3·13반일시위운동’ 또는 ‘3·13반일군중운동’이라 부르고 있다.

일본 영사관 당국은 참여 군중을 6천여 명으로 축소하여 보고했지만, 중국 당국은 2만여 명의 많은 한인이 참가했다고 파악했다. 반면 계봉우(桂奉瑀)는 참가자가 3만 명을 넘었다고 보았다.

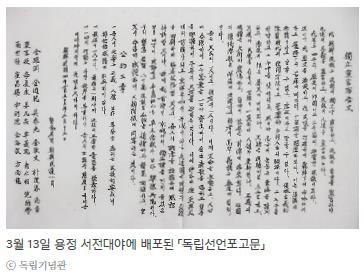

이러한 사실은 용정(龍井)의 3·13항일시위운동에 동참했던 학생과 군중들을 탄압한 중국 당국의 보고문서를 통해서도 살펴볼 수 있다. 중국 당국은 “3월 13일 6도구(六道溝) 2만여 군중 해산 이후 각현縣 각부(埠)에 엄히 사찰, 금지하라는 급령을 내려 다시 많은 인원이 모이지 못하게 하였다. 그러나 그 간민(墾民)들의 조수(潮水)와 같은 광열(狂熱)은 막을 수 없는 형세이다”라고 한인들의 뜨거운 열기를 상부에 보고했다. 3월 13일 정오 독립선언서 낭독 이후 독립축하의 취지 설명이 끝나자, ‘조선독립’만세 소리가 천지를 진동했고, “군중은 기뻐서 흐느끼고(喜而泣), 흐느끼면서 뛰며(泣而蹈) 태극기를 흔들었다”고 한다. 이처럼 대단한 한인들의 지성(至誠)에 감탄하지 않을 수 없는데, 이들이 독립 후의 정부형태로 이미 망해버린 고국의 구 황제가 통치하는 형태의 정부를 생각했다고 보기는 어렵다. 그 근거는 3·13 항일시위운동 현장에 뿌려진 ‘독립선언 포고문’을 통해 확인할 수 있다.

안타깝게도 3·13운동 과정에서 일제의 압력을 받은 중국 지방관헌들의 발포로 17명이 사망하고 30명이 넘게 부상하는 큰 피해가 났다. 이날의 시위운동 때 앞장서 오장기(큰 깃발)를 든 공덕흡(孔德洽)을 비롯하여 현봉률(玄鳳律) 등 13명이 현장에서 사망하고, 김종묵(金鍾黙) 등 4명이 제창병원에 입원했다가 사망하여 모두 17명이 순국하는 참변이 벌어졌다. 이때 순국한 ‘의인’들은 5천여 한인들의 애도 속에 용정 남쪽 허청리(현재 합성리)의 언덕에 안장되었다. 현재는 ‘3·13반일의사릉’으로 불리고 있다.

후일 3·13운동의 소식을 들은 재야 유생이자 사학자인 김정규(金鼎奎)는 그의 일기에 같은 전주 김씨로 부상을 입은 김진세(본명 김문헌)의 안타까운 형편을 다음과 같이 생생하게 기록하였다.

“몸을 돌보지 않고 어려운 때에 뛰어든 것은 충렬자(忠烈者)가 감히 하는 의열(義烈)이며, 돈을 내어 액을 구하는 것은 친척이 마땅히 먼저 할 일이다. 지난봄 간도의 대한독립축하회 때 천사만난(千死萬難) 중 충의의 간담을 갖고 죽는 것을 생각지 않는 사람이 아니면 감히 앞장서 기(旗)를 들고 항성(抗聲)하지 못하는 것이었다. 중략 어찌 장렬하지 않으리오. 오호라 죽은 사람은 다시 살아날 수 없으니 많은 말이 소용없다. 김진세는 집이 원래 가난하여 끼니가 어렵다. 위로는 늙은 노친이 있고, 아래로는 어린애가 많다. 그 집의 생계가 모두 그의 한 몸에 달렸었고, 그 몸의 의지는 오직 다리에 있었는데, 한 다리를 잃었으니 여러 식구가 어찌하리오!”

참으로 참담한 사연이라 하지 않을 수 없다.

우리는 이처럼 어려운 처지를 무릅쓰고 살신성인의 희생을 치른 의인들을 영원히 기억하고 추모할 필요가 있다. 그리고 오늘에 주는 의미와 교훈을 깊이 새기며, 정의와 인도, 양심이 실현되는 바람직한 미래를 위해 매진해야 할 것이다.