동북아역사재단 2017년 08월호 뉴스레터

- 허권수 (경상대 한문학과 명예교수)

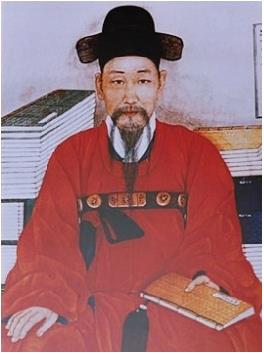

삼우당 문익점(1331-1400) 선생은 우리나라에서 너무나 잘 알려진 인물이지만 그의 진면목을 아는 사람은 드물다. 대체로 그가 목면 종자를 우리나라로 들여온 것 정도를 알 뿐이다. 목면 종자를 가져온 공적은, 백성들에게 옷을 입혔을 뿐만 아니라 우리나라 산업을 발전하게 했으니 결코 작지 않다. 그러나 안타깝게도 이 큰 공적 때문에 그의 학문과 충절, 경륜(經綸), 효성 등은 거의 다 묻히고 말았다.

문익점의 가계와 생애

문익점의 가계와 생애

문익점은 1331년 경상도 강성현(江城縣, 지금의 경남 산청군) 배양촌(培養村)에서 태어났다. 자는 일신(日新), 삼우당(三憂堂)이 자호인데 ‘삼우(三憂)’란 나라가 떨쳐 일어나지 못하는 것과 성인(聖人)의 학문이 떨쳐 일어나지 못하는 것, 자신의 도(道)가 서지 않는 세 가지를 걱정한다는 뜻이다. 그가 얼마나 국가와 민족에 관심을 갖고 학문과 윤리도덕을 중시했는지 알 수 있는 대목이다.

12세 때부터 가정(稼亭) 이곡(李穀)의 문하에서 수학한 문익점은 30세에 문과에 급제하여 예문관(藝文館) 직강(直講)으로 관계에 나갔다. 그의 나이 33세 때 원나라에 사신을 갔는데, 원나라 황제는 고려의 반역자 덕흥군(德興君)을 고려 왕에 추대하려 하였으나 선생이 말을 듣지 않자 교지(交趾, 지금의 월남 북부)로 귀양을 보내버렸다. 그러나 3년 뒤 귀양이 풀려 돌아오는 길에 문익점은 은밀히 면화 종자를 가지고 원나라 서울 대도(大都, 지금의 북경)를 거쳐 고려로 들어와 목화씨를 전래하였다. 고향에서 장인 정천익(鄭天益)과 함께 목화 번식에 성공한 문익점은 입을 것이 없어 추위에 고생하던 백성들에게 큰 은택(恩澤)을 베풀었다.

이후 다시 성균관(成均館) 학관(學官)이 되어 목은(牧隱) 이색(李穡), 포은(圃隱) 정몽주(鄭夢周) 등과 학문을 일으키고 인재를 기른 문익점은 39세 때 부친상을 당해 여묘(廬墓)하며 삼년상을 치렀는데, 당시에는 고례(古禮)를 지키는 사람이 거의 없었다. 45세의 문익점은 원나라를 배척하다가 청도군사(淸道郡事)로 좌천되었다. 이 때 그는 새로 일어나는 명나라와 협력해야 한다고 주장하였으니, 이는 국제정세를 정확하게 판단한 것이었다. 이후 46세 때 또 모친상을 당한 문익점은 다시 여묘(廬墓)하며 3년을 지냈다. 그가 묘소를 지키자 당시 마을을 침략한 왜구들도 감동하여 해치지 않았으며, 나라에서는 그가 사는 마을을 효자리(孝子里)라 하여 정려(旌閭)1)를 내렸다.

문익점은 58세 때 다시 좌사의대부(左司議大夫)에 임명되었으나 이듬해 토지 개혁 문제로 사직 후 귀향하였다. 60세 때는 다시 좌사의대부에 임명되어 조정으로 나와 봉사(封事)를 올려 시무(時務)를 논하였다. 이른바 <시무 8조>의 요지는 학당(學堂)을 세우고 향교를 설치하여 풍교(風敎)를 진작시키고, 사당을 설치하고 신주를 설치하여 상례와 제례를 바로잡고, 명나라 의복제도를 따르고, 기강을 정돈하여 나라의 체통을 세우고, 쓸데없는 벼슬을 줄이고 인재를 등용하고, 세금을 줄이고, 의창(義倉)을 세워 궁핍한 사람들을 구제하고, 수참(水站)을 세워서 조운(漕運)을 편리하게 하라는 건의였다. 이후 62세이던 1392년 다시 조선 왕조에서 불렀으나 공직에 나아가지 않았고, 70세 되던 1400년2) 2월 8일 고향에서 고종(考終)3) 하였다.

국가와 유림(儒林)의 예우 및 후세의 평가

삼우당이 세상을 떠나자 조정에서는 제전(祭田)을 내려주고 묘소에 사당을 건립한 뒤 묘소를 수호할 민호(民戶) 4호를 주었다. 태종(太宗)은 참지의정부사(叅知議政府事) 등직을 추증하고, 강성군(江城君)에 봉한 뒤 충선공(忠宣公)이라는 시호를 내렸다. 또 부조묘(不祧廟)를 세우도록 명하고 제전 100결과 노비 70명을 내렸으며, 고려충신지문(高麗忠臣之門)이라는 정려(旌閭)를 세워주었다. 세종은 다시 영의정에 추증하고 부민후(富民侯)에 봉하였으며, 제전을 더 보태주고 친히 제문을 지어 치제(致祭)하였다. 또 자손을 만세토록 녹용(錄用)4)하라는 은전(恩典)을 내렸다. 세조는 사당에 도천사(道川祠)라 사액하고 예관(禮官)을 보내어 치제하였으며, 정조(正祖) 11년에 다시 도천서원(道川書院)이라 사액하고 예관을 보내어 치제하였다.

당시 성균관의 책임자로서 삼우당이 강의하는 것을 본 목은 이색은 “동방 도학(道學)의 으뜸”이라고 칭송했으며 퇴계(退溪) 이황(李滉)은 “학문으로써 세상에 이름이 났다”고 했다. 남명(南冥) 조식(曺植)은 “고려 때는 성인(聖人)의 유학이 거의 떨치지 못했는데, 삼우당 공이 홀로 학문에 힘써 후학들이 갈 길을 제시했다”고 했고, 조선 후기 정조는 “바른 학문을 일으켜 밝혔고 평소 실천하는 것이 강직하고 확실했다”고 했다. 이들은 모두 삼우당에게 아첨할 필요가 없는 위치의 사람들이었으니 그 평가의 공정성을 믿어도 좋을 것이다. 그렇다면 삼우당은 우리 동방의 으뜸가는 유학자이며 백세의 스승이 되기에 충분하지 않겠는가? 오늘날 전국에 삼우당을 향사(享祀)하는 서원이 일곱 곳에 달하니 선생의 학문이 얼마나 뛰어나고 유학을 진흥한 공적이 얼마나 컸는지 충분히 짐작할 수 있다.

삼우당은 면화 전래의 큰 공적으로 우리나라 백성들에게 영원히 큰 은택을 끼쳤다. 그러나 그보다 더 중요한 것은 선생의 학문, 충절, 경륜, 효성인데 이에 대해서는 대학자인 퇴계, 남명 등의 극찬을 통해 그 위상을 짐작할 수 있다. 우리 역사를 잘 모르는 사람들이 나라의 지도층 인사로 서는 바람에 그의 진면목은 가려지게 되었으나 그의 학문과 충절, 경륜 등은 오늘날 지도자들이 배워 국가사회를 위해 일하는 데 모범으로 삼을 필요가 있다.