동북아역사재단 2017년 08월호 뉴스레터

중국 동북지역(만주)은 우리가 잘 아는 것처럼 한민족 독립운동의 주요 근거지였으며 치열한 항일 무장투쟁의 중심지였다. 따라서 이곳에서 전개된 독립운동은 한국 근대사의 주요 구성 부분일 뿐 아니라 중국 동북지역의 근현대사에서도 적지 않은 의의를 갖는다. 특히 항일 무장투쟁은 일제의 식민 통치 및 중국 동북 강점에 대한 강렬한 저항수단이었기 때문에 그 파급효과도 컸다고 볼 수 있다.

시인 황지우는 “도대체 어떤 자들이 고향을 버리고 처자식 노부모를 버리고 제 목숨까지 버리고 그 기약 없는 길로 떠났을까, 이름 없이 얼음 속에 육신을 묻은 그들은 대체 어떻게 생겨먹은 사람들일까”라고 읊었지만 일제 강점기에 독립운동 특히 항일무장투쟁에 뛰어드는 것은 자기 목숨을 내놓아야 하는 것은 물론, 집안과 주위 사람들의 생명까지도 담보해야 하는 매우 위험한 일이었다. 오죽하면 “독립운동을 하면 3대가 망한다”는 이야기가 널리 퍼졌을까.

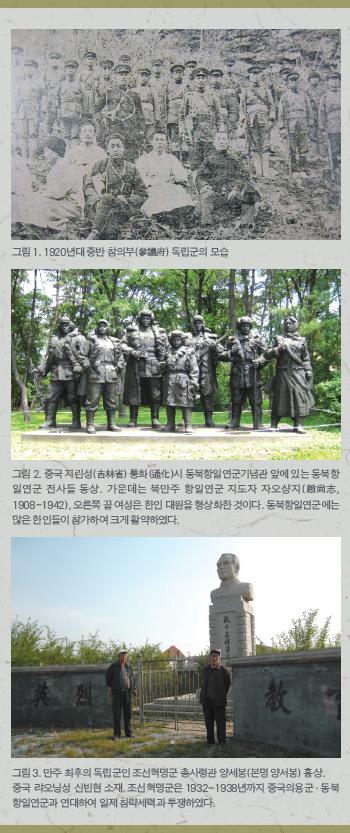

중국 동북지역(만주)에서 전개된 우리 민족의 조직적 항일 무장투쟁은 대체로 1910년대 후반부터 1940년대 초까지 광범위한 지역에서 다양하게 지속되었다. 이 가운데 남만주 동변도 지역을 중심으로 일제 침략세력과 투쟁한 조선혁명군의 활동은 주목할 가치가 있다. 그것은 이 투쟁 세력이 다른 독립운동 조직이나 단체보다 오랜 기간(10여 년) 존속하며 완강하게 일제와 싸웠음은 물론, 나름 세련되고 진보된 정세인식과 정치 강령 및 조직 체제를 갖추고 다양한 전술을 구사하여 국내외에서 많은 전과를 거두었기 때문이다. 또한 중국 동북지역에서는 거의 최후 단계인 1938년까지 독자적 조직을 유지하며 중국 항일세력과 연대투쟁하는 등 폭넓은 민족주의 이념을 고수하고 투쟁했다는 점도 중요하다.

이와 관련하여 필자는 1997년 〈재만(在滿) 조선혁명당의 민족해방운동 연구〉라는 주제로 박사학위를 취득하였는데, 이는 1930년대 조선혁명당 세력의 남만주 지역에서의 한 . 중 연대투쟁을 정리 . 분석한 것이다. 이후 중국 동북지역 한인 민족운동과 근현대 한 . 중, 한 . 일 관계 연구에 나름의 관심을 갖고 다수의 연구 성과를 냈는데 최근에는 《남만주 최후의 독립군 사령관 양세봉》(역사공간, 2016)을 발간했다.

사실 대부분의 한국인들은 별로 관심도 없지만 과거 ‘만주(滿洲)’-현재의 ‘중국 동북지방’은 여러 관점에서 관심을 갖고 다양한 시각으로 연구할 필요가 있는 요충지이다. 즉 고조선 . 고구려 . 발해 등 한민족의 역사는 물론 북방 . 유목민족 등을 포함한 중국 동북의 지역사, 정치 . 경제, 외교 . 안보, 국제관계, 문화 등 다방면에서 이해를 심화해야 하며 한민족의 독립운동사, 한 . 중관계를 이민(이산)과 개발, 일제의 침략과 조정, 변경협력의 역사적 차원 등에서 조망할 필요가 있다. 또 중국의 동북(만주) 개발, ‘만주’를 둘러싼 열강의 각축과 그 관계, 압록강과 두만강을 중심으로 한 한 . 중 역사현안, 북한-중국관계, 통일 및 조선족문제 등을 다각도로 접근할 필요가 있는 것이다. 나아가 만주와 연해주(沿海州) 등을 종합적 관점에서 연계하여 현실적 . 전략적 . 국제관계의 안목으로 이해하고 연구할 필요도 있다.

한·중 대일 (연합)항전과 일제의 패망을 보는 눈

올해는 제2차 세계대전 및 ‘아시아태평양전쟁’ 종전 72주년이자 일본의 중국 침략으로 시작된 중일전쟁 80주년이 되는 해다. 우리에게 광복 70주년이었던 2015년 8월 15일을 전후해 중국, 일본과 동남아, 구미(歐美) 등지에서도 이와 관련된 다양한 행사가 진행되었다. 러시아는 2015년 5월 9일 제70주년 대독(對獨) 항전 승전기념일 행사를 매우 성대하게 치렀으며, 중국 역시 같은 해 9월 3일 항일전쟁승리(승전) 70주년 행사를 국가적 차원에서 성대하게 치러 국내외에서 큰 관심을 불러일으켰다.

구소련(러시아)과 중국은 독일과 일본을 상대로 치른 전쟁에서 엄청난 인적 . 물적 피해를 입었으나, 결국 나치 독일과 군국 . 제국주의 일본을 상대로 승전을 거둔 것으로 자부하는 실정이다. 우리 민족도 일제 강점기 세계 각지에서 끈질기게 치열한 항일독립운동을 전개하여 직 . 간접적으로 독립을 ‘쟁취’하는데 크게 기여했음에도 불구하고, 이러한 사실과 의미가 제대로 평가받지 못하는 듯하다.

중국학계는 유럽에서 제2차 세계대전이 중국의 ‘9 . 18 사변(만주사변)’보다 8년 뒤에 일어났고 독일이 1945년 5월 패망하여 중국 항일전쟁보다 3개월 전에 끝난 사실을 강조하고 있다. 즉 중국이야말로 가장 오랜 기간 일본 파시스트 세력과 전쟁을 수행하였다는 점, 그리고 일본군을 중국 전장에 묶어둠으로써 소련 침공을 저지하였으며, 1941년 일본의 태평양전쟁 발발 이후에도 항일전쟁을 계속함으로써 동서 양대 전장 가운데 동방의 아태전장(亞太戰場)을 형성, 일본의 미국 침략 견제에도 큰 역할을 했다고 자부한다.1) 특히 중국 당국과 학계는 최근 일본 아베(安倍晉三) 정권의 침략사 부정을 의식한 듯 제2차 세계대전에서 중국이 핵심적 역할을 한 사실을 강조하며 국내외 홍보와 ‘대일 역사공세’에 나서는 경향을 보이고 있다.

중국 학계의 견해에 따르면 중일전쟁(1931년 9월 18일~1945년 8월 15일) 기간 중국인들은 모두 3,500여만 명이 죽거나 다쳤다는데, 이는 제1차 세계대전 사상자 총 수의 2.5배에 달하는 엄청난 숫자다. 3,500여만 명 가운데 2천여만 명이 중일전쟁 동안 희생되었고 같은 기간 일본군 전몰자 총 수는 약 200만 명에 달했다. 그런데 중국 전장에서 ‘전몰(戰歿)’한 일본군 숫자는 50만여 명이었다.2) 그렇다면 중국인은 일본 침략자들에 비해 무려 40배에 달하는 인명손실을 본 셈이니 항일전쟁 기간 엄청난 손실을 입었음을 알 수 있다.

중국 학계는 종래 1937년 7월 7일 루거우차오(盧溝橋) 사건으로 비롯된 일본의 중국 본토 침략 이후 1945년 8월 15일 일본의 패망까지 전개한 8년간의 대일 항전을 ‘중일전쟁’으로 간주하는 경향이 있었다. 그러나 최근에는 1931년 9월 18일 일본이 ‘만주(중국 동북지방)’를 침략하고 그에 대항해서 중국 민중이 주축이 된 의용군이 봉기하는 한편, 중국 군벌계통의 지방군도 대거 대일항전을 전개했으므로 이때부터를 ‘항일전쟁’의 시작으로 보아야 한다며 항일전쟁 기간을 1931년 9월로 앞당겨 만 14년(혹은 15년)으로 늘려 잡고 있다.

이러한 경향은 중국인 민중이나 중국 국민당 계열, 혹은 장쉐량(張學良) 계통의 중국 지방군의 항전, 그리고 중국 공산당 만주 조직 산하의 항일유격대나 동북인민혁명군, 동북항일연군의 대일항전을 새롭게 평가하는 시각을 반영한 것이라고 생각된다. 필자는 이러한 시각에 공감하는데 그 이유는 1930~1940년대 초까지 많은 한국인들이 중국의용군이나 지방군과 힘을 합쳐 항일무장투쟁을 전개하였기 때문이다. 예를 들면 남만주에서 조선혁명군(사령관 양세봉), 북만주에서 한국독립군(사령관 이청천)이 중국국민당계 중국의용군과 연합하여 1938년경까지 완강히 항전하였고, 중국공산당 만주성위원회 산하의 항일유격대와 동북인민혁명군, 동북항일연군에도 이홍광 . 허형식 . 최용건 . 김책 등 많은 한국인들이 참가하여 큰 활약을 했다.

19세기 후반에서 20세기 전반기까지 일본이 한국 침략을 본격화함에 따라 다수의 한인들(한민족)이 중국 동북(만주)으로 이주하고, 이들을 기반으로 하는 항일운동이 치열하게 전개되는 등 중국에서의 항일독립운동이 한국 근대사, 특히 해외 항일독립운동의 주류를 이룬 것으로 평가된다. 특히 1931년 9월 일제의 중국 동북 침략(9 . 18 사변 또는 ‘만주 사변’)과 1937년 7월의 중일전쟁 도발, 1941년 12월의 태평양전쟁 촉발로 중국과 한민족의 입장이 일치해가자 중국 국민정부와 중국 공산당 정권은 중국 관내(關內)와 동북지역에서 활동하던 한인(韓人) 항일운동 세력에 적지 않은 지원을 했다. 그리고 다른 열강보다 먼저 한국의 독립과 미래 전망에 관해 상당한 관심을 나타냈다.

현재 중국을 영도하고 있는 시진핑(習近平) 주석은 2014년 7월 4일 서울대에서 “중 . 한 협력의 아름다운 미래와 아시아 번영 진흥의 위업을 함께 달성해야(共创中韩合作未来 同襄亚洲振兴繁荣)”라는 제목의 강연에서 한 . 중관계에 대해 다음과 같이 말하였다.

“20세기 상반기에 일본 군국주의는 중 . 한 양국에 대해 야만적인 침략 전쟁을 일으켜 한반도를 병탄하고 중국 국토의 절반을 강점하였고, 이로 인해 중 . 한 양국 국민들은 모두 큰 고난을 겪었으며 강산이 파괴되었습니다. 항일전쟁의 기세가 가장 치열했을 때 우리 양국 국민들은 생사를 함께하며 서로를 의지했고 힘을 다해 서로를 도왔습니다. 중국에 있는 대한민국임시정부 청사, 상하이(上海)의 매헌(梅軒) 윤봉길 의사(尹奉吉 義士)기념관, 시안(西安) 광복군 유적지 등은 감격스럽고 잊을 수 없는 당시 역사를 보여주고 있습니다.”

시진핑이 강연을 통해 한중관계사, 특히 한국의 독립운동 및 한 . 중 양국 국민들의 연합항전을 강조하고 있음을 알 수 있다. 또 시진핑은 2015년 7월 30일 열린 ‘중국인민’ 항일전쟁의 회고와 사고(思考)에 대한 학습을 주재하면서 ‘중국인민’의 항일전쟁을 심층 연구해야 한다고 강조한 것으로 알려졌다. 특히 ‘중국인민’ 항일전쟁의 중요한 위치 및 “역경에 굴하지 않은” 중국공산당의 역할이 중국 항일전쟁 승리의 관건(關鍵)이었다는 점을 강조했다고 한다.

이러한 사실로 미루어 볼 때 시진핑 주석이 중국 근현대사와 항일전쟁, 그리고 근현대 한중관계에 큰 관심을 갖고 있으며 상당히 풍부한 지식도 가졌음을 알 수 있다. 따라서 한국 학계에서는 중국의 항일전쟁, 그리고 우리 민족의 독립운동과 항일무장투쟁(항일전쟁), 그리고 중국 및 중국인들과의 연대투쟁 사실과 그 의미를 강조하고 공동연구 방법과 심층적 학술교류 등을 통해 한 . 중 양국 공동의 역사인식과 상호이해, 공존과 공동번영을 모색할 필요가 있다.

최근 동아시아는 역사인식의 차이와 일부 영토갈등 문제 등을 둘러싸고 민족주의(Nationalism) 정서가 고조되고 있다. 하지만 극단적 민족주의 정서는 지양되어야 하며, 장기적으로 한 . 중 . 일 동아시아 3국은 평화적으로 공존 . 공영해야 한다. 올해는 한국의 광복(해방) 72주년이면서 동시에 중국의 항일전쟁 승리 72주년이 되는 의미 있는 해다. 따라서 일본 제국주의의 침략에 맞서 한·중 양 국민이 공동으로 항일전쟁을 전개한 귀중한 경험과 유산을 충분히 검토하고, 오늘의 우리가 귀중한 교훈을 얻을 수 있는 다양한 연구와 교육, 계몽·협동작업에 대한 방안 제시 등이 절실히 필요하다고 본다.