동북아역사재단 2007년 02월호 뉴스레터

- 서울벤처정보대학원대학교 문화산업경영학과 교수 조 은 정

세계유산의 의미

나무가 우거지고 잎이 무성한 숲속에는 높은 담장이 둘러 있고 그 위에는 돌덩이들이 놓여 있었다. 정글이 놀이터였던 소년은 그 돌덩이에 올라섰다가 밑으로 뛰어내리기도 하고, 사람을 닮은 돌덩이의 등목을 타기도 하였다. 소년이 장성하였을 때 그는 자신이 세계에서도 유례를 찾아볼 수 없을 정도로 진귀한 조상의 문화유산을 훼손하였음을 알았다. 그는 어린 시절 놀이터를 자신의 일터로 삼았다. 돌덩이라고 생각했던 부처상의 부러진 목 위에 머리를 올려놓거나 잎사귀 무늬 부조를 맞추어 원래 만들어졌을 때처럼 경건하고도 아름다운 사원을 만들기 위하여 땀 흘려 일했다. 정글에서 자라난 소년은 세계유산인 보로부두르 사원의 복원전문가가 되었던 것이다. 국민소득 5000달러가 되지 않는 인도네시아에서 아름다운 자연풍광에 더하여 밀림에서 발견된 고대 사원이 복원·보존되어 오늘날 국민소득의 주요한 자원이 된 것은 이 유적지가 세계유산에 등재된 덕도 있다. 세계유산기금(World Heritage Fund)으로 부터 기술적, 재정적 원조를 받을 수 있었기에 단순한 폐허를 세계인들이 둘러보고 싶어 하는 옛 사원의 모습으로 복원할 수 있었던 것이다.

유네스코에 따르면 세계유산은 1972년 11월, 제17차 유네스코 정기총회에서 채택한 ‘세계 문화 및 자연유산 보호협약’에 따라 지정한 유산을 일컫는다. 제정 목적은 자연재해, 전쟁 등으로 파괴의 위험에 처한 유산의 복구 및 보호활동 등을 통하여 보편적 인류 유산의 파괴를 근본적으로 방지하고, 문화유산 및 자연유산의 보호를 위한 국제적 협력 및 각 나라별 유산 보호활동을 고무하는 데 있다. 분류방식은 문화유산, 자연유산 그리고 이 두 특징이 혼합된 복합유산으로 구분하여 지정한다. 세계유산이란 한마디로 세계적인 가치를 지닌 각국의 ‘부동산’인 것이다.

세계문화유산과 고구려 유적

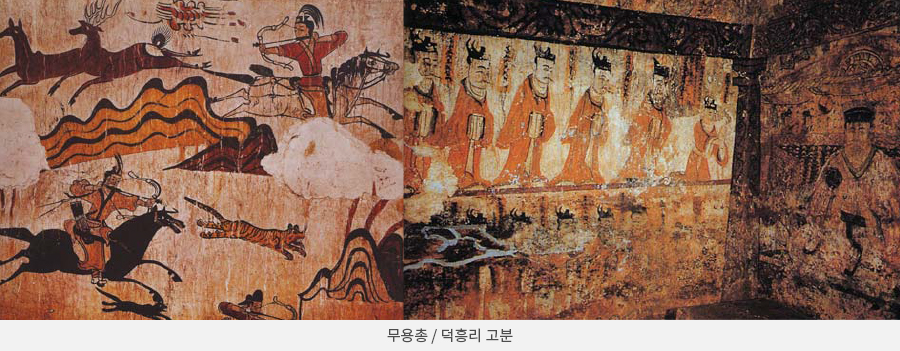

세계문화유산 등록기준은 크게 6가지로 첫째 독특한 예술적 혹은 미적인 업적, 즉 창조적인 재능의 걸작품을 대표 할 것, 둘째 일정한 시간에 걸쳐 혹은 세계의 한 문화권내에서 건축·기념물조각·정원 및 조경디자인·관련예술 또는 인간정주 등의 결과로서 일어난 발전사항들에 상당한 영향력을 행사한 것, 셋째 독특하거나 지극히 희귀하거나 혹은 아주 오래된 것, 넷째 가장 특징적인 사례의 건축양식으로서 중요한 문화적·사회적·예술적·과학적·기술적 혹은 산업의 발전을 대표하는 양식, 다섯째 중요하고 전통적인 건축양식·건설방식 또는 인간주거의 특징적인사례로서 자연에 의해 파괴되기 쉽거나 역행할 수 없는 사회·문화적 혹은 경제적 변혁의 영향으로 상처받기 쉬운 것, 그리고 마지막으로 역사적 중요성이나 함축성이 현저한 사상이나 신념·사진이나 인물과 가장 중요한 연관이 있는 것을 대상으로 하고 있다. 2004년 중국 장쑤성 쑤저우(蘇州)에서 있었던 28차 WHC회의에서는 과거 한 국가의 유적을 동시에 두 국가에게 등재를 허락하는 사건이 일어났다. 고구려 유적을 북한은 고구려 고분군(Complex of Koguryo Tombs)으로, 중국은 고대 고구려왕국의 수도와 무덤군(Capital Cities and Tombs of the Ancient Koguryo Kingdom)으로 등재 신청한 것이었고 총회에서는 현지답사를 한 ICOMOS의 권고를 받아들여 세계문화유산 등재를 승인한 것이었다. 북한은 2002년에 고구려고분군의 세계유산 신청을 했으나 보존 관리상의 문제, 중국 내 고구려 유적과의 비교연구가 필요하다는 평가서가 제출되어 파리에서 열린 27차 WHC 총회에서 등재보류 되었던 전례가 있었다. 당시 북한을 방문하여 실사를 하였던 학자가 ‘보류’를 권고하였기 때문이었다. 북한이 충분한 정보제공을 하지 못한 탓도 있었겠지만 담당 학자는 중국인이었는데 당시 중국은 이미 잠정등재목록에 ‘高句麗王城, 王陵及貴族墓葬(Capital Cities, Imperial Tombs and Nobles ‘Tombs of Koguryo)’를 포함시켜 놓았던 터였다. 중국이 북한 단독으로 고구려고분군 등재를 방해했다는 혐의를 지울 수 없는 이유다. 물론 고구려 유적을 남긴 주체가 중국민족이라고 인정하는 것과는 별개의 문제이다. 하지만 고구려 유적을 중국의 문화유산으로 등재한 것은 한 민족의 역사적 장소를 소유함으로써 현재화하려는 중국의 야심을 노골화한 첫 사건이라 할 수 있다. 역사적 장소의 점유를 통한 자국 국토의 확장이라는 개념은 백두산, 중국 측 명칭인 창바이산(長白山)의 세계자연유산 지정 신청 움직임을 통해 더욱 노골화하고 있다.

백두산과 장백산 사이에

『산해경』에 “넓고 거친 들판 가운데 산이 있는데 불함산이라 한다”던 산은 개마대산, 도태산, 백산 등으로 불리다가 고려 성종 10년부터 ‘백두산’으로 불렸다. 인근 주민들이 약초를 캐러 다니기도 하고 불을 놓아 밭을 일구며 간도 지역까지 넘나들었던 백두산에 대해 중국이 정치적인 입장을 표명한 것은 청나라 때였다. 1712년 청나라 조상의 발원지가 백두산이라며 성역화하여 사람들의 출입을 금한다며 백두산정계비를 세웠던 것이다. 하지만 사실상 청의 의도는 조선과의 경계를 분명히 하여 영토를 확보하려는 것이었다. 조선의 주민들은 경계비의 문건에는 아랑곳하지 않고 간도까지 진출하여 거주하는 등 사실상 백두산과 만주지역의 주민으로 살고 있었다. 이에 청은 1881년 홍단수를 경계로 하여 국경을 정하려 하였으나 조선의 관리 이중하는 “내 머리는 벨 수 있지만 국토는 줄일 수 없다”고 맞서 청의 의도를 좌절시켰다. 하지만 1909년 일본은 청나라와 간도 협약을 맺었고 우리의 의사와는 관계없이 중국령으로 확정되었다. 이후 1962년 10월, 백두산은 다시금 운명의 시간을 맞았다. 평양에서 맺은 ‘조-중 국경조약’은 천지의 45%가 중국 영토에 속하게 된, 한국전쟁에 중국의 참여에 대한 보답적 성격이 큰 것이었다. 중국 측의 일방적인 말뚝박기였던 백두산경계비에서 시작한 불분명한 중국과의 국경이 250년이 지나 또 다시 불합리한 형태로 쐐기를 박은 것이었다. 이러한 역사를 겪은 터이니 우리에게는 중국 측의 창바이산 세계유산 등재 신청 움직임이 백두산의 영유권이 중국에 있음을 세상에 알리는 일로밖에는 보이지 않는 것이 당연하다. 아무리 중국의 중앙정부가 주도하지 않은 지린성 단독사업임을 주장하며 2월에 제출하는 예비후보 명단에서 뺏을 지라도 2008년 이후에 중국이 등재 신청하지 말라는 법은 없다고 생각하고 있는 것이다. 도대체 왜 중국은 고구려 고분군을, 백두산을 세계유산에 등재하려고 모든 힘을 동원하는 것일까? 프랑스의 시인이자 석학인 르네 샤르는 “우리의 유산은 유서 없이 우리에게 남겨졌다”고 했다. 그렇다면 세계인의 공증을 받은 유산의 유서는 국제협약의 문구를 지나 오늘날 우리에게 펼쳐진 세계유산 지정의 의미를 새기고 또 새겨볼 일이다.