동북아역사재단 2023년 10월호 뉴스레터

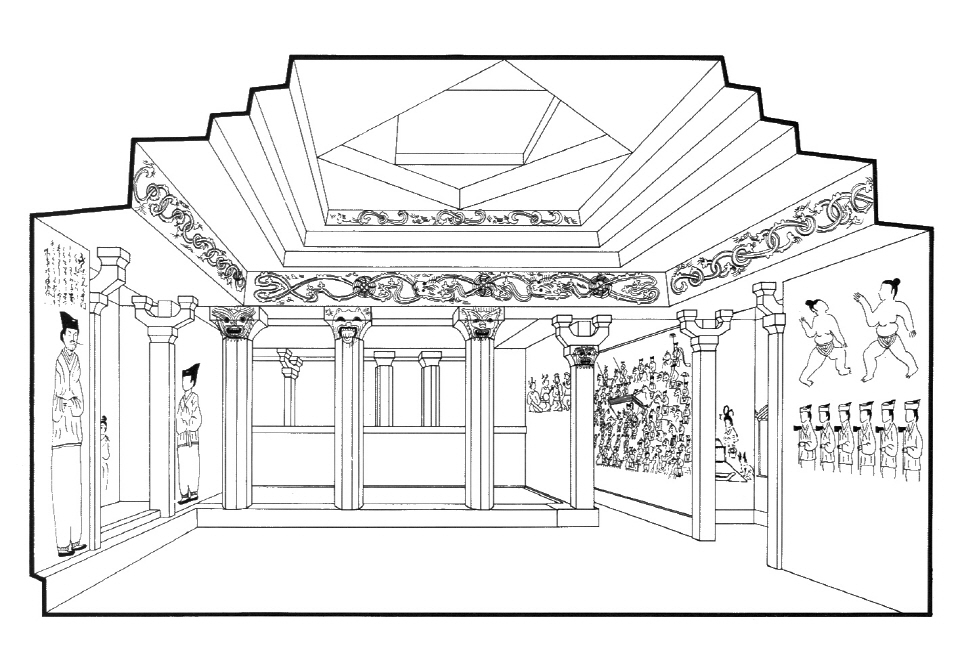

미창구장군묘 투시도

많은 사람이 사후를 생각한다. 죽은 뒤 어떻게 될까? 죽은 뒤의 삶이 있을까? 그럼, 어디로 가지? 이승 너머의 저승에선 어떻게 살지? 지금처럼 살까? 아니면, 지금과는 다르게 살까? 죽음 너머 저 세상 삶은 어떻게 정해지는 거지?

옛 기록을 보면 죽은 뒤의 삶이 상정되었음은 확실하다. 이 세상 너머에 저 세상의 삶이 있고 그곳에서의 삶은 이 세상에서와 크게 다르지 않다는 게 일반적으로 받아들여졌던 듯하다. 인간관계나 사회질서도 이 세상에서와 비슷하다고 여겼음을 기록이나 그림으로 확인할 수 있다. 이런 점에서 고구려 고분벽화는 고구려 사람들의 죽은 뒤의 삶, 죽은 자들의 세계에 대한 인식과 관념을 구체적으로 알려주는 귀중한 자료라고 할 수 있다.

357년 묵서묘지명이 있는 안악3호분은 가장 이른 시기에 축조된 고구려 벽화고분이다. 널길방과 앞방, 좌우(동서) 곁방,널방, 회랑 등이 있는 이 고분은 고구려의 귀족 저택을 지하로옮겨 놓은 듯한 구조와 벽화로 잘 알려졌다. 특히 동쪽과 서쪽의 곁방 벽화는 각각 귀족 저택의 안채와 사랑채 시설을 재현한 듯한 벽화로 말미암아 보는 이의 눈길을 끌었다.

안악3호분 무덤주인과 시종

안악3호분 동쪽 곁방에는 부엌, 고깃간, 차고, 마구간, 외양간, 우물, 방앗간이 그려졌고, 서쪽 곁방에는 무덤주인과 신하들, 무덤주인의 부인과 시녀들이 묘사되었다. 두 개의 곁방이 실제로는 안악3호분 무덤주인부부의 생전 저택의 주요시설에서의 삶을 그대로 보여주는 역할을 하고 있음을 알 수 있다.

동아시아 고대의 전통적인 사고에 따르면 죽은 이의 혼(魂)은 조상들의 세계로 가고, 백(魄)은 시신과 함께 무덤에 남게 된다. 무덤과 함께 짓는 사당에 제삿밥 먹으러 오는 건 이 백이다. 시신이 소멸되면 이 백도 사라진다. 그러나 무덤 안 시신이 온전한 상태에선 이 백이 무덤 안에서 무덤주인이 죽기 전처럼 생활하니, 죽은 이가 생전 쓰던 게 무덤 안에 있어야 한다.

무덤 안에 껴묻는 온갖 기물은 이를 위한 것이다. 무덤 안에 벽화로 그려지는 온갖 기물과 시설은 무덤 안에서 보내야 하는 일상을 위한 것이기도 하고, 죽은 자가 누리게 될 내세 삶에서 소용되는 것이기도 하다. 고구려 사람뿐만 아니라 고대사회에 보편적으로 받아들여졌던 관념은 생전 삶에서 겪은 인간관계나 사회제도가 내세 공간에서도 재현된다는 계세적(繼世的) 내세관이었기 때문이다. 그러니 무덤 안 벽화는 죽은 이 생전의 삶을 재현하되 좀 더 나은 상태로 상정되고 묘사될 수밖에 없는 것이다.

그렇다면 내세관이 바뀌면 무덤 안의 벽화도 달라질까? 답은 “그렇다”이다. 벽화만 달라지는 게 아니라 무덤 구조도 바뀐다. 죽은 뒤의 삶이 생전과 다르다면 살았을 때의 저택과 같은 구조가 지하에 재현될 필요도 없고, 살아 누리던 삶의 모습을 지하에 다시 그려 놓을 이유도 없지 않겠는가? 시기에 따라 고구려 벽화고분의 구조가 달라지고, 벽화 내용이 바뀌는 것도 이 때문이다.

안악3호분보다 반세기 뒤인 408년 묵서묘지명이 있는 진(鎭)의 무덤, 덕흥리벽화분은 널길방이나 곁방, 회랑 등이 사라진 온전한 두방무덤이다. 앞방에는 무덤주인이 막부에서 공적인 업무를 보는 장면을 묘사했고, 널방에는 귀족 부부의 안채 생활을 재현하기 위해 마구간과 외양간, 다락창고 등을 그려 넣었다. 연못도 있고, 불교의 칠보공양(七寶供養) 행사 장면도 있으며 마사희(馬射戱)라는 일종의 운동 경기를 하는 모습도 표현했다.

안악3호분 무덤 내부 투시도

광개토왕의 신하였던 진은 유주자사(幽州刺史)라는 높은 직위를 역임했던 대귀족이다. 묵서묘지명에 따르면 진은 석가모니 붓다의 제자임을 내세우는 독실한 불교신자였다. 전통적인 내세관과 거리가 있는 이런 사고방식이 안악3호분처럼 귀족 저택의 구조를 지하에 재현하는 대신 간단한 두방무덤을 축조하게 만든 것이다. 불교라는 새로운 종교를 받아들인 사람에 의해 전통적 내세관에 바탕을 두고 만들어지던 무덤구조에 변화가 일어난 것이다.

덕흥리벽화분보다 축조 시기가 늦은 환인 미창구장군묘는 앞방이 퇴화한 두방무덤으로 제대로 된 벽화는 주로 커다란 널방에 그려졌다. 생활 장면을 주로 묘사한 앞 시기의 벽화고분과 달리 이 무덤에 그려진 건 장식무늬가 벽을 가득채운 건 연꽃무늬다. 죽은 이가 내세에 정토에 태어나 살기를 원한 까닭에 불교의 낙원인 정토를 상징하는 연꽃이 벽화의 주제가 된 것이다.

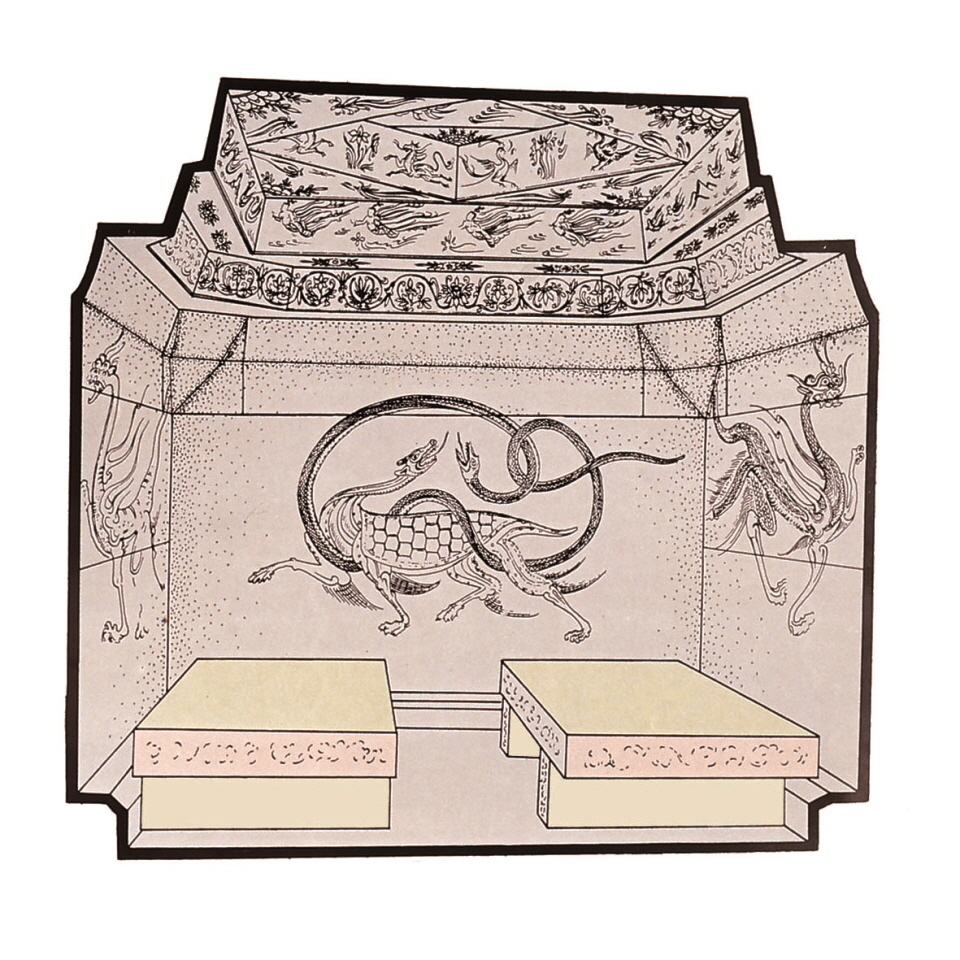

강서대묘 투시도

장수왕이 다스리던 5세기 중엽 전후, 고구려에는 불교가 크게 유행했고 많은 사람들이 불교 신앙을 받아들였으니, 이 시기에 불교적 내세관에 바탕을 둔 연꽃 장식 벽화고분이 등장하는 것도 어쩌면 당연한 사회현상이라고 할 수도 있다.

5세기 말 이후 고구려 벽화고분은 외방무덤으로 구조가 바뀌고, 벽화의 주제도 사신(四神)으로 일원화 된다. 무덤은 여전히 죽은 자의 집이지만, 이 세상의 집이 아니라 죽은 이가 가서 살게 될 하늘세계의 일부, 사신이 지켜주는 새로운 공간으로 규정되면서 하나의 방만 만들어지게 된 것이다. 이런 경우, 무덤의 널방은 무덤주인이 누운 방의 중심 공간은 동서남북 네 방위의 신으로 황도(黃道) 28수의 각 7별자리에 해당하는 청룡, 백호, 주작, 현무가 지켜주는 우주의 중심이다. 별자리로 치면 북극성을 중심으로 한 북두칠성과 몇 개의 별을 더하여 부르는 하늘궁전의 공간 자미원(紫微垣)에 해당한다.

죽은 이가 누운 곳이 하늘의 중심, 하늘 궁전이 된다면 무덤 구조가 복잡할 필요가 없다. 하나의 방이 하나의 우주가 되었기 때문이다. 28개의 별자리가 지켜주는 새로운 공간이 죽은 이의 집이 되었으니, 이외에 무엇이 더 필요하겠는가? 고구려 벽화고분이 마지막 시기에 한 개의 방으로 축조된 건 죽은이의 집에 대한 인식이 이와 같이 달라졌기 때문이다.

동북아역사재단이 창작한 '죽은 자의 집, 고구려 벽화고분' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.