동북아역사재단 2023년 02월호 뉴스레터

나는 왜 이 책을 쓰게 되었나

필자는 역사지리학을 전공한 지리학자다. 역사지리학에는 여러 세부 분야가 있는데, 필자는 대학원 과정 중 일제강점기 서울을 연구하는 역사도시 지리학을 연구하였다. 동북아역사재단에 입사한 이후에는 동서양 고지도 속의 동해·독도 표기 업무를 담당하게 되었다. 수많은 관련 고지도를 접하면서 필자는 자연스럽게 고지도를 세부 전공으로 하는 연구자로 변신하게 되었다. 이 과정 중에 필자는 동서양 고지도 속에 나타난 동해 및 독도 표기를 넘어서는 고지도의 역사적 맥락에 천착하는 다양한 고민을 하게 됐다. “과거부터 고지도는 어떻게 발달해 왔을까?”, “지도가 만들어진 역사적인 맥락은 어떠한가?”, “지도는 어떻게 활용되었을까?” 사실 이런 고민은 대학에서 시간강사로 지도학 수업을 하면서도 가졌던 질문이지만, 시간이 부족한 관계로 심도 있는 글로 발전시키지는 못했다.

그러던 중 2021년 2월, ‘EBS 클래스 e’라는 프로그램에서 “세계를 보는 창, 지도”를 주제로 10개의 강좌를 하게 되었다. 필자는 이 강좌를 진행하면서 머릿속에만 있었던 내용을 보다 구체화할 수 있었다. 그리고 이 강좌에서 다룬 내용을 중심으로 1년간 보완작업을 한 후 『지도위의 세계사』 라는 책을 EBS BOOKS를 통해 2022년 8월 15일에 발간하게 되었다.

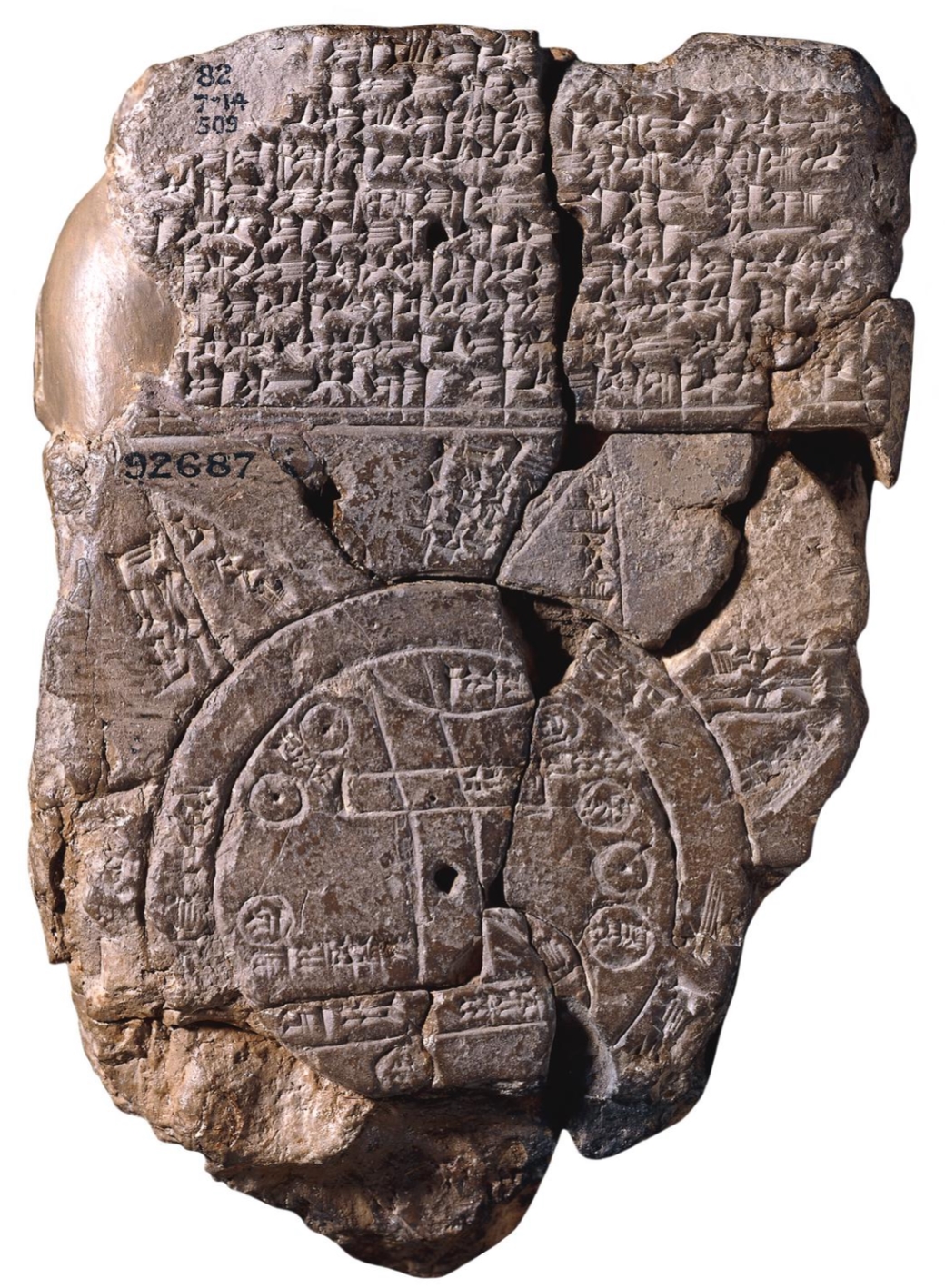

바빌론 세계지도

‘고지도 독도법’으로 만나는 세계사

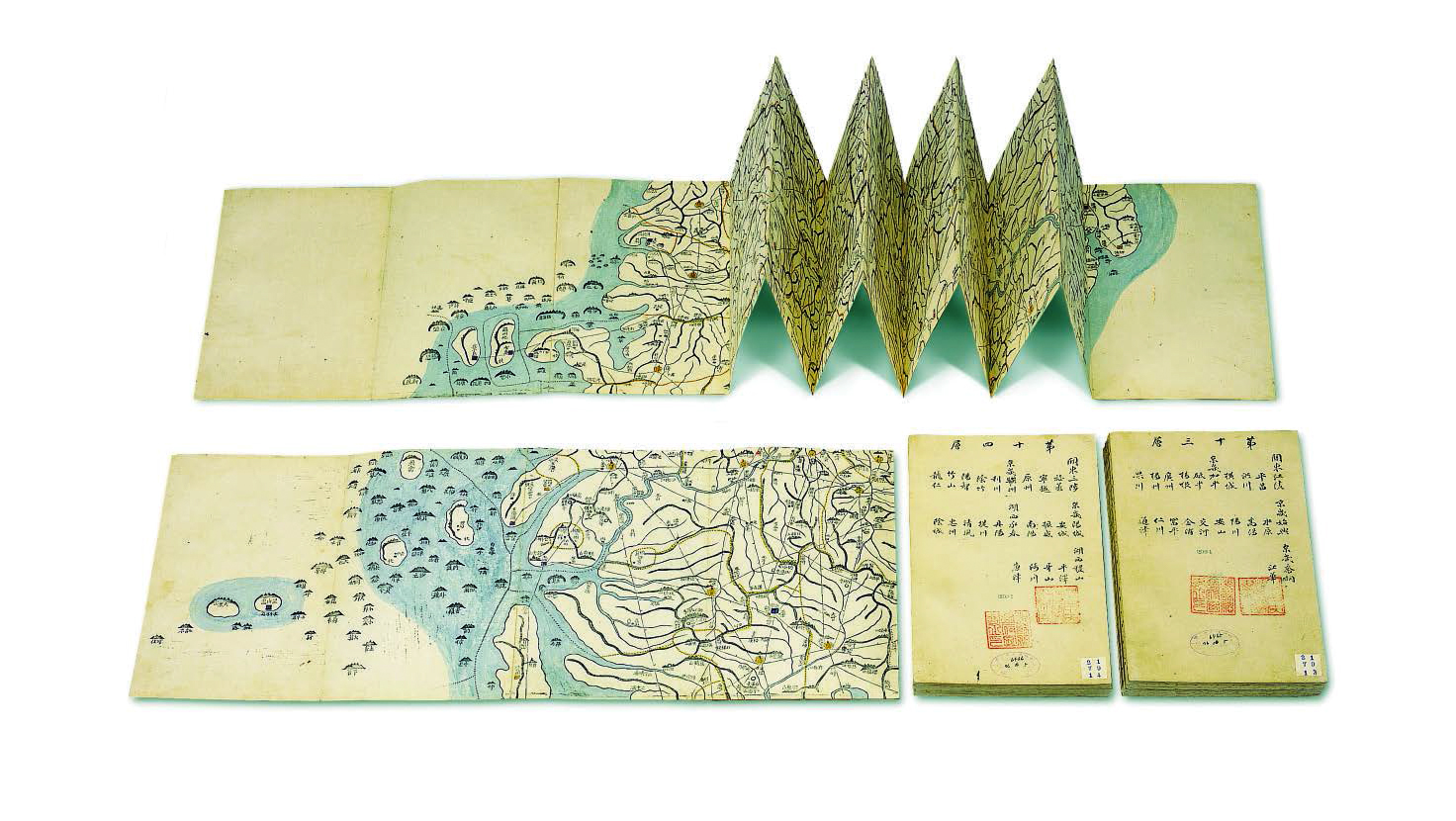

『지도 위의 세계사』는 총 10개의 장으로 구성되어 있다. 바빌로니아의 세계지도, 프톨레마이오스의 세계지도, 헤리퍼드 마파문디, 알 이드리시의 세계지도, 배수의 제도육체, 메르카토르의 아틀라스, 카시니의 프랑스 지도, 혼일강리역대국도지도(混一疆理歷代國都之圖), 김대건의 조선전도(朝鮮全圖)와 김정호의 대동여지도(大東輿地圖), 존 스노의 콜레라지도 등이 그것이다. 각 장의 제목들로부터 짐작할 수 있겠지만, 이 책이 다루는 시기는 기원전 6세기부터 19세기까지이고, 공간 범위는 유럽·아시아·북아프리카 등이다. 주제는 우주관과 세계관의 표상, 지구의 형태와 측량, 국가 경영 수단으로서 지도, 지도와 상업 등이다. 이처럼 시공 간 및 주제의 범위가 넓기 때문에 책 제목은 ‘지도 위의 세계사’로 정했다.

고지도는 지리와 역사가 만나는 지점이고, 세계를 바라보는 철학과 당시 사람들의 일상사가 만나는 지점이다. 동시에 지도가 작성된 시기의 학문 및 과학의 수준이 반영되어 있고, 지도를 작성한 회화 및 인쇄술의 발달 정도를 확인할 수 있다. 필자는 이 책에서 열 장의 고지도가 묘사한 지리정보뿐만 아니라, 각각의 지도가 제작되던 시기의 상황, 지도 제작 목적, 과거 사람들의 세계관 등을 함께 설명했다. 이를 통해 궁극적으로 고지도를 읽는 방법 즉 ‘고지도 독도법(讀圖法)’을 제시하고자 했다.

대동여지도 신유본(1861, 국립중앙박물관 소장)

디지털 시대의 고지도 읽기

과거에 우리는 고지도를 직접 마주하기 힘들었다. 고지도는 박물관이나 도서관 수장고에 깊숙이 보관되어 관계자 외에는 볼 수 있는 기회가 많지 않았다. 그나마 도록의 형태로 영인된 사본들을 접할 수 있는 정도였다. 최근에는 디지털 기술이 발전하게 되면서 수많은 세계의 고지도를 인터넷에서도 상세하게 열람할 수 있게 되었다. 구체적으로 해외에는 미국 의회도서관, 프랑스 국립도서관, 미국 데이비드 럼지 지도 컬렉션 홈페이지 등에서 열람이 가능하다. 우리나라도 국립중앙도서관, 서울대학교 규장각, 한국학연구원 등의 홈페이지에서 다수의 고지도 디지털 사본을 손쉽게 접할 수 있다. 역사연구의 기본이 되는 사료(史料)는 문헌자료이지만, 글자로만 되어 있는 문헌자료로 파악하기 어려운 옛사람들의 공간 인식은 고지도를 통해 용이하게 파악할 수 있다. 필자는 『지도 위의 세계사』가 널리 읽혀 연구자 및 일반인들이 고지도에 보다 많은 관심을 가지게 되었으면 한다. 나아가 그들의 연구나 저작 활동 및 교육 콘텐츠 개발에 다양한 고지도가 활용되기를 바라며 이 글을 마친다.

국립중앙도서관 홈페이지에서 고지도 디지털 사본 열람이 가능하다.