동북아역사재단 2023년 02월호 뉴스레터

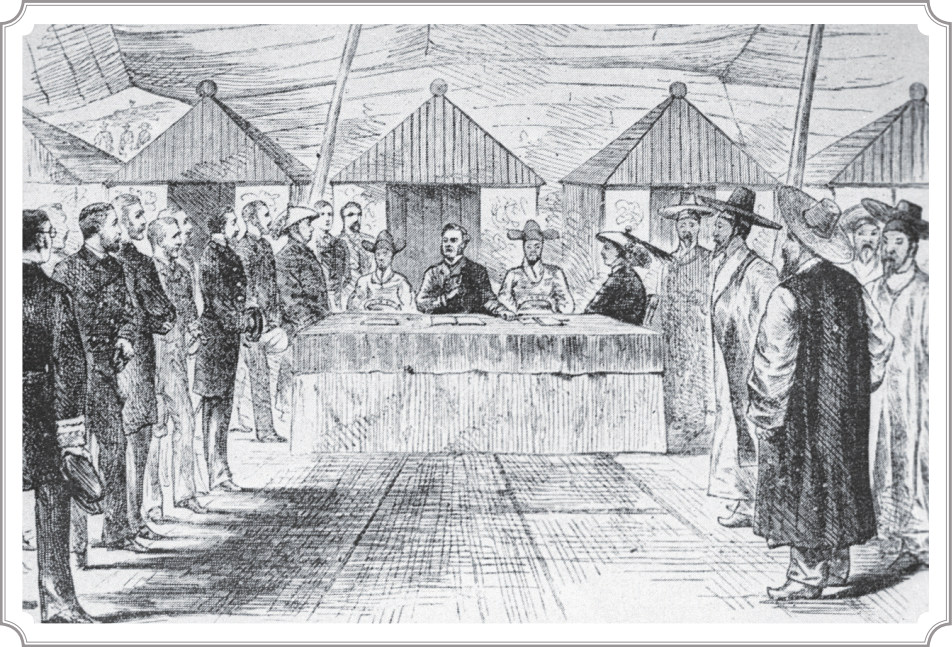

1882년 인천에서 열린 「조미수호통상조약」조인식 장면. 미국과 조선의 대표 외에도 청국 대표 마건충(馬建忠)이 함께 테이블에 앉아 있다.

이 조약은 청나라가 주선하고 조선을 대리해 협상을 진행했다.

‘종주권’ 문제의 대두

2019년 이후 중국의 고등학교 국정 역사교과서로 사용되고 있는 『중외역사강요(中外歷史綱要)』에서는 명·청 시대 이후 중국과 조선을 비롯한 주변국과의 관계를 다음과 같이 설명하고 있다.

“경제·문화의 발전 정도의 차이로 인해 명·청 시대 중국과 주변 일부 국가 간에 종번관계(宗藩關係)라고 하는 국제체계가 형성되었다. 일부 주변 국가들은 명·청 조정에 ‘납공칭신(納貢稱臣: 공물을 바치고 스스로를 신하라 부름)’을 하고 명·청 황제의 책봉을 받으며 명·청 황제의 연호를 사용했다. 종주국(宗主國)은 번속국(藩屬國)의 내정에 간섭하지 않았다. 이러한 관계는 무력으로 형성된 것이 아니었다. 조선·류큐·베트남·미얀마 등 여러 국가는 모두 중국과 이러한 관계를 형성하였다. 1879년 일본이 류큐를 병합한 이후 이러한 종번관계는 점차 해체되었다.”

중화인민공화국 성립 이래 중등 역사교과서에서 ‘종번관계’라는 용어를 사용한 것은 이번이 처음이다. 여기서 ‘종번관계’란 ‘종주국’과 ‘번속국’의 관계를 가리킨다. 해당 교과서는 이 관계가 중국의 문화적, 경제적 ‘우월성’을 바탕으로 중국과 주변국 사이에서 ‘평화적으로’ 형성된 군신관계라고 주장하고 있다. 이는 중국 주변의 이적(夷狄)들이 우수한 중화 문명을 흠모하여 스스로 찾아와 조공을 하며 중국 황제의 신하가 되고, 중국 황제는 덕으로써 그들을 다스린다는 전통적인 중국 중심의 천하관을 역사 교과서에 반영한 것이다.

문제는 이러한 인식이 단순히 중국의 역사적 ‘우수성’을 강조하는 것에 그치지 않는다는 것이다. 2017년 4월, 당시 미국 대통령 트럼프가 시진핑 주석에게서 한국은 ‘역사적으로 중국의 일부였다(used to be a part of China)’라는 설명을 들었다고 발언한 적이 있다. 중국 측이 시진핑의 실제 발언 내용을 확인해주지 않아 사건은 유야무야되었다. 그러나 이 사건은 현재 중국인이 한국을 포함한 주변국과의 역사적 관계를 어떻게 인식하고 있는지, 나아가 장차 중국이 한반도 문제에 대해 어떠한 태도를 보일지 알 수 있는 사건이다.

전통시대 중국인들의 종주권 인식

위와 같은 중국의 역사 인식은 과연 어디에서 기원하였는가? 과거 역사 속에서 중국인들이 실제로 고려나 조선 등 한반도 국가를 중국의 일부로 여겼던 것일까? 이를 정확히 파악하기 위해서는 중국인들의 국제관계에 대한 이념 영역의 언설과 실제 국제관계에 대한 현실적인 인식을 구분해서 살펴봐야 한다. 사실, 전근대 중국 왕조, 특히 명나라와 청나라는 조선을 조공국(朝貢國), 외번(外藩), 번속(藩屬), 번봉(藩封), 속국(屬國) 등으로 불렀고, 조선 역시 이를 인정하였다. 이는 한중 양국의 당시 사료를 통하여 확인할 수 있다. 그러나 이러한 호칭이 곧 조선이 중국의 일부였음을 의미하지는 않는다. 중국에서 ‘속국’의 의미는 시대에 따라 변화했으며, 명·청시대에는 중국의 황제와 군신(君臣) 관계를 맺고 있는 외국의 왕이 자율적으로 지배하는 나라를 의미했다. 이념적으로는 온 천하에 천자의 땅이 아닌 곳이 없고, 천자의 신하가 아닌 사람이 없어야 했지만, 현실은 그렇지 않았다. 이 때문에 등장한 제도가 조공과 책봉이었다. 책봉을 통해 외국 군주의 통치권을 인정해주는 대신, 해당 군주가 중국의 책력을 사용하고 조공을 바침으로써 중국 황제는 이념적으로는 천하의 ‘대일통(大一統)’을 이룬 ‘천자(天子)’가 될 수 있었으며, 현실적으로는 두 나라의 관계를 안정적으로 유지하고 교류를 확대할 수 있었다. 다시 말해, 주변국을 ‘속국’, ‘번속국’, ‘조공국’이라고 지칭하더라도 이들 국가는 엄연히 독자적인 통치권을 보유하고 있었으며, 중국 황제의 통치를 받는 지역이 아니었다.

물론, 역사 속의 많은 제국이 그랬듯이 이념을 현실로 구현하려는 시도도 있었다. 그러나 그것은 매우 강력한 국력이 뒷받침되어야 했다. 따라서 중국의 역대 통치자들은 대개 외교문서의 형식이나 조공, 책봉 등의 의례에 관한 제도를 완비하여 중화질서 속 ‘천조(天朝)’의 이미지를 대내외에 구축하는 것에 만족하였다. 오히려 주변국이 중국의 이러한 전략을 적절히 이용하기도 하였다. 조선은 중국과의 외교 교섭에서 종종 ‘자소’(字小: 작은 나라를 아끼고 보호해줌)를 요구하며 최대한 자국에 유리한 결과를 얻어냈다. 이는 중국 황제가 조선 국왕의 ‘사대(事大: 큰 나라를 섬김)’의 대가로 ‘자소’를 베풀어야 하는 도덕적 의무를 진다고 여기는 점을 이용한 외교전략이었다.

조선에 대한 간섭 정책을 총괄 지휘한 청나라의 북양대신(北洋大臣) 리홍장(李鴻章)

19세기 동서양의 충돌과 종주권 개념의 착종

그렇다면, 이와 같은 한중 간의 전통적 국제질서는 어떻게 20세기에 들어서면서 한국이 ‘역사적으로 중국의 일부’였던 것처럼 인식되게 되었을까? 이는 19세기 중후반 서양 세력의 동아시아 진출에 따라 동아시아의 기존 국제질서를 서양식 근대 주권국가 체제의 프레임에 맞추어 설명하는 과정에서 나타난 현상이었다.

아편전쟁(1839 ~1842) 이후 영국과 프랑스를 선두로 하는 서양의 제국주의 세력은 단계적으로 소위 조약 체제로 대표되는 자신들의 국제질서를 동아시아에 강요하고자 하였다. 중국과 일본은 이에 대응하기 위해서 여러 종류의 서양 국제법 서적을 번역하여 근대 서양의 국제관계에서 통용는 준칙들을 이해하고, 이를 활용하여 자국의 권익을 지키고자 하였다. 초기 과정에 서양에서는 속국(vassal state)이나 보호국(protectorate), 종속국(dependent state), 또는 식민지(colony)를 가리키는 개념들을 동아시아에 이미 존재하던 번속, 번방, 속국, 속방 등의 용어로 번역하였다. 이 때문에 중국에서 ‘번속’ 또는 ‘속국’이라 부르던 나라들, 즉 조공국들은 서양식 종속국이나 식민지처럼 중국에 종속된 존재로 인식될 여지를 남겼다.

이와 같은 개념상의 오해와 혼동 속에서 중국의 조공국은 점차 중국에 종속된 지역이라는 인식이 강해졌다. 사실 1870년대까지만 해도, 청나라의 관료들은 조공국들을 중국이 지켜주어야 할 중화제국의 일부라 생각하지 않았다. 베트남과 조선 정도를 제외하면, 미얀마·태국·류큐 같은 나라들은 중국에서 멀리 떨어져 있어서 도와주려면 국력만 소모되고 오히려 열강과 갈등을 야기할 것이므로, 차라리 손절하는 것이 낫다고 보았다. 그러나 1880년대에 들어서면 청 조야에서는 이들 국가를 ‘속국’ 또는 ‘속방’이라 부르며 종주권을 강력히 주장하기 시작했다. 특히 지정학적으로 중요한 위치에 있었던 조선에 대해서는 자주성을 존중하던 기존의 관계를 조정해서 서양 열강이 속국이나 식민지를 관리하는 것처럼 적극적으로 통제하고 관리해야 한다는 주장도 있었다.

청나라의 조공국에 대한 종주권 강화는 결국 청불전쟁(1884~1885)과 청일전쟁(1894~1895)의 굴욕적인 패전을 겪으며 무산되었다. 그럼에도 불구하고, 1880년대 이후 청나라의 주변국에 대한 종주권 주장은 중국인들의 역사 인식에 지대한 영향을 끼쳤다. 특히 조선을 포함한 조공국들이 중국과 조공관계를 단절하거나 열강에 병합당하면서, 배외 민족주의 성향이 강한 중국인들 사이에서는 이 나라들을 외세에 빼앗긴 영토로 인식하는 경향이 나타났다.

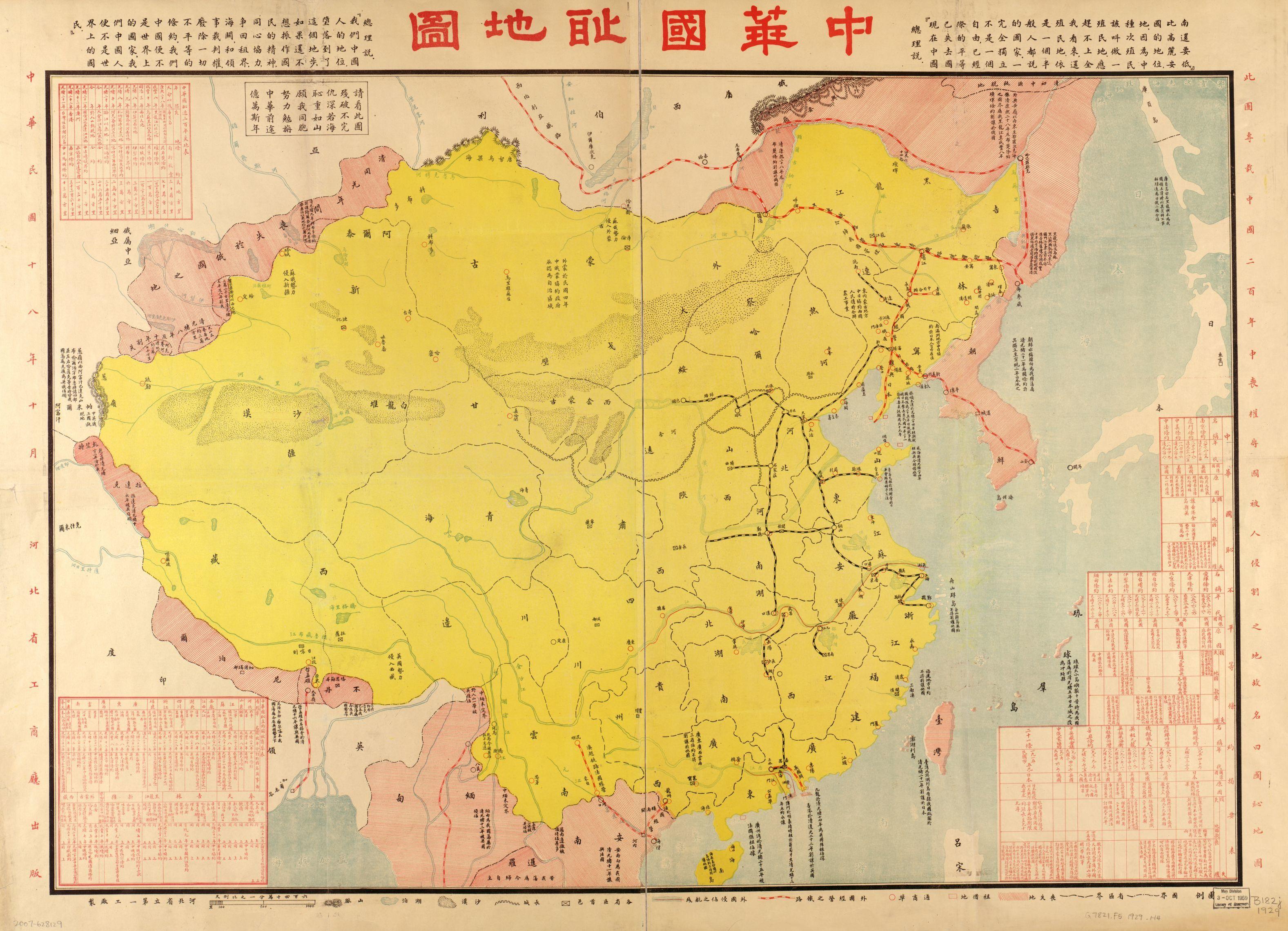

20세기 초반 중화민국에서 유행한 「중화국치지도(中華國恥地圖)」는 이러한 인식의 산물이다. 이 지도는 19세기 이래 중국이 열강에게 ‘상실한 토지’를 붉은 빗금으로 표시하고 있는데, 한반도와 동남아시아의 베트남, 미얀마, 태국, 네팔과 부탄 등도 이 범주에 포함된다. 이는 과거 자주적인 존재였던 청나라의 조공국들을 당시의 민족주의적 필요에 따라 외세에 빼앗긴 중국 영토의 일부라 왜곡하고 선전하기 위한 것이었다. 그만큼 ‘국치(國恥)’를 겪기 이전의 중국은 더욱 위대한 과거를 가졌던 것으로 묘사되고, 주변 국가는 단순히 중국사에 종속된 정도가 아니라 중국의 일부로 여겨지게 되었다.

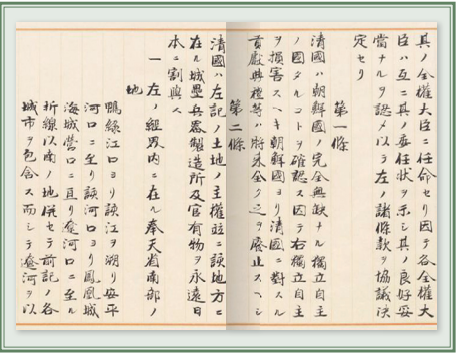

청일전쟁의 결과 체결된 『시모노세키조약』의 일본어판. 제1조에서 "청국은 조선국이

완전무결한 독립자주의 나라임을 확인하고, …조선의 청국에 대한 공물과 전례 등은

장래 전부 폐지한다"라고 선언했다.

『중화국치지도』(1929), 당시 중국이 '상실한 토지'라고 인식하던

지역을 붉은색으로 표시했다.

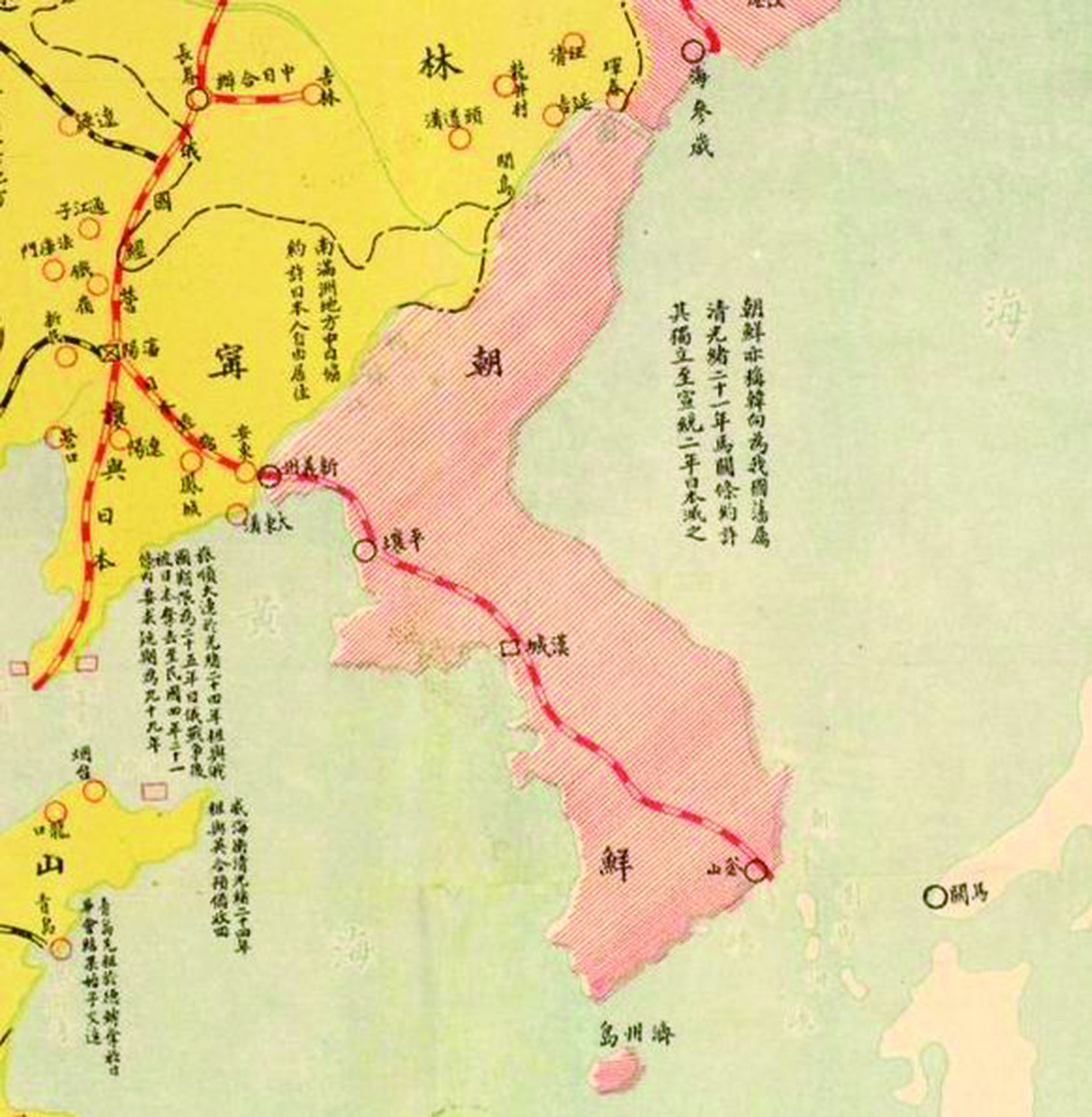

『중화국치지도』(1929)의 한반도 부분, "조선은 한(韓)이라고도 부른다. 예전에 우리의 번속(藩屬)이었는데,

청나라 광서 21년(1895년) 마관조약(馬關條約: 시모노세키조약)에서 그 나라의 독립을 허락했다.

선통 2년(1910)에 이르러 일본이 멸망시켰다"라는 설명이 적혀 있다.

21세기 종주권 인식의 부활

이러한 역사 인식과 그에 기반한 언설은 중화인민공화국 성립 이후 주변국과의 관계를 고려해 일정 부분 억제되었다. 그런데 최근 들어 다시 노골적으로 주장하기 시작하였다.

실례로, 최근 일부 중국인 학자들은 ‘종번관계론’을 확대 해석하여 중국의 역사적 주권을 한반도까지 확대하고 있다. ‘종번관계론’은 본질적으로 주변국의 중국에 대한 예속을 강조하는데, 이들은 명·청시대의 조선이 ‘종번관계’의 표본과도 같은 국가였다고 주장한다. 청나라가 조선을 “우리의 조선(我朝鮮)”이라 부르며 사실상 자국 영토의 일부 여겼다는 주장도 한다.

그들은 종주국은 번속국에 대해 아버지와 아들의 관계처럼 보호와 간섭의 의무 및 권리를 가졌다고 주장한다. 평상시에는 주변국에 대해 “다스리지 않음으로써 다스리는(以不治治之)” 정책을 펼치지만, 유사시 내정간섭을 실시할 권한이 있었다는 궤변이다. 이는 중국의 한반도에 대한 역사적인 간섭과 침략을 정당화하는 논리가 되고 있다.

이 글의 첫머리에서 언급한 중국 역사교과서의 ‘종번관계’에 대한 서술 역시 이러한 흐름 속에서 등장한 것으로 여겨진다. 이러한 교육을 받은 중국의 어린 학생들이 아시아의 주변국, 특히 한국에 대해 어떠한 인식을 가지게 될지는 우려스러운 부분이다. 21세기에 다시 종주권 문제를 주목해야 하는 이유가 여기에 있다.

동북아역사재단이 창작한 '19세기 동서양의 충돌과 한중 종주권 문제' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.