동북아역사재단 2021년 11월호 뉴스레터

고종

흥선대원군에서 고종으로 정권 교체를 이룬 신미양요

조선의 정치이념이었던 유교는 전통 시대의 세계관이었다. 산업혁명 시대의 국제통상체제를 이해하고 해석하기에는 낡은 교의였다. 유교는 시대정신과는 거리가 멀었지만 변신에는 능했다. 수구 세력의 기득권 논리가 위정척사衛正斥邪론으로 진화했기 때문이었다. 이들은 ‘가공의 적’을 만들어 냄으로써 존재감을 강화시켰다. ‘서구 오랑캐’라는 가상의 적을 발명하여 쇄국정책에 진력했던 세력이 시험대에 오른 사건이 바로 신미양요였다.

신미양요가 조선 정부에 끼친 영향은 지대했다. 조선 지배층의 세대교체를 촉발했기 때문이었다. 북경 주재 미국공사 사뮤엘 윌리엄스S. Williams가 국무장관 피쉬Hamilton Fish에게 올린 보고서(1874.3.30.)는 1873년 말에 발생한 조선의 정국 변화를 계기로 고종이 새로운 집권 세력의 중심에 서게 되었음을 알리고 있었다. 윌리엄스는 고종이 외국인과 기독교에 호의적인 개방정책을 펼칠 것으로 전망했다. 윌리엄스의 전망은 최근 북경에 도착한 만주와 한국 접경 지역 교구를 관할하는 로마기독교 주교의 전언에 근거하고 있었다. 전언의 요지는 신미양요가 조선 정국에서 기득권 세력인 쇄국론자들이 쇠퇴한 결정적 계기가 되었다는 것이었다.

신미양요와 쇄국론자들의 쇠퇴와는 어떤 상관관계가 있었을까? 미군의 포격으로 재앙적 수준의 사상자가 발생한 ‘광성보Fort McKee전투’가 조선 정계에 남긴 교훈은 명확했다. 무기와 전술이 월등한 서구 강대국 앞에서 위정척사衛正斥邪를 명분으로 한 수구파의 저항은 단지 무기력함을 입증하고 말았다는 것이었다. 유교 이념으로 무장한 기득권 세력이 정권을 유지하려면 위정척사의 쇄국정책이 국가의 안전과 부강의 원천임을 입증해야 했었다. 그러나 미군의 가공할 군사력은 척사론의 실상을 적나라하게 노정시킴으로써 조선 정부 지배층의 세대교체가 불가피한 대세가 되도록 만들었다. 윌리엄스가 고종의 친정 과정에서 유혈사태가 없었다고 보고한 이유도 여기에 있었다. 따라서 고종을 정점으로 한 새로운 정부는 보다 합리적이고 실용적인 방식으로 대외개방정책을 이끌어야 했다.

모노카시호(The Monocacy)

신정부 등장의 당위를 설명하는 또 다른 논거는 신미양요를 과연 조선의 승리로 볼 수 있는지에 대한 논란이 발생했다는 점이었다. 이는 기득권 세력의 이슈(Issue)에 대한 해석권이 도전받고 있음을 의미했다. 윌리엄스의 보고서에 따르면, ‘제너럴셔먼General Sherman호’ 사건과 미국 해군의 탐문항행 그리고 신미양요는 대원군이 조선을 외국의 정복에서 구원한 대승리로 간주되었다. 대원군 일파가 신미양요 직후 서울과 전국의 도회지에 세운 척화비斥和碑가 그 대표적 사례였다.

척화비의 용도는 배외정책의 정당성을 포장하여 사실을 왜곡하는데 있는 것만은 아니었다. 대원군 일파는 국론을 척사斥邪와 주화主和파로 양분시켜 후자에 매국賣國 프레임을 씌움으로써 이를 사상 통제의 기제로 활용하고 있었다. 그러나 미국의 함포외교에 굴복하여 입약立約하지 않았기 때문에 조선을 미국의 정복으로부터 구해냈다는 척사론자들의 궤변과 사상 통제는 진실을 덮을 수 없었다. 윌리엄스가 조선 지배층 가운데 합리적 일파(the more sensible part of rulers)가 이 문제를 다른 각도에서 바라보기 시작했다고 보고한 이유도 여기에 있었다. 따라서 친정에 나선 고종에게 서양은 더 이상 척사파들에 의한 ‘만들어낸 적’이 아니었으며 오히려 부국강병을 위한 탐구의 대상이자 교역의 대상이 되어야 했다.

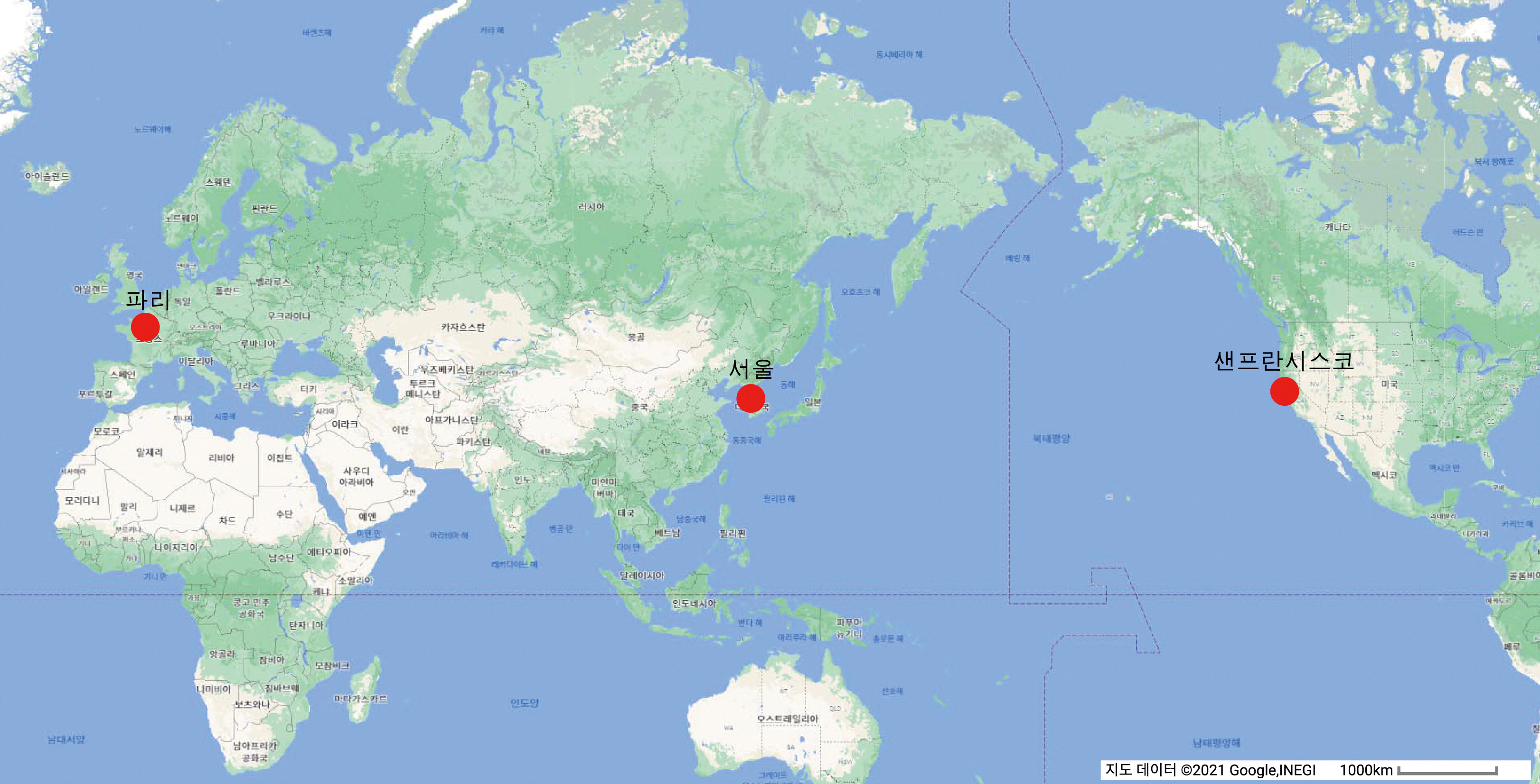

근대 한반도 지정학 지도

열강 가운데 왜 미국이 한국과 최초의 수교국이 되고자 하였는가

한반도 지정학은 고종高宗시대를 경계로 그 이전과 이후가 구분된다. 전통 시대의 한국은 중국의 변방에 위치한 주변국에 불과했으나 산업혁명으로 촉발된 교통혁명은 한반도의 지정학을 세계 무대의 중심에 위치시켰다. 산업혁명의 동력을 장착한 서구 열강이 국익에 필요한 어느 곳이든 군함을 파견하고 철도를 연결하게 되면서 한반도의 지정학도 변화하였다. 한반도가 유럽과 미주의 가운데에 위치하게 된 것도 서울-파리 직선거리(약 8,900㎞)가 서울-샌프란시스코(약 9,000㎞)의 그것에 버금갔기 때문이었다.

한반도는 미주와 유럽의 중심에 있었지만 미국이 유럽보다 한국에 대한 접근성이 유리했다. 미국은 대서양과 태평양을 동시에 접하고 있는 지리적 특성상 유럽 열강과 치열한 경쟁을 벌여야 하는 대서양보다는 태평양에서 경쟁력의 우위를 확보할 수 있었다. 미국 대통령들이 태평양에 미국의 미래를 걸었던 이유도 여기에 있었다. 뉴욕과 샌프란시스코를 잇는 미국대륙횡단철도가 개통(1869)되면서 태평양의 패권 확보를 위한 미국의 도전이 본격화되었던 이유도 여기에 있었다.

대륙횡단철도는 해외 상품 시장과 접속을 원했다. 남북전쟁 이후 분열되었던 미국을 통합시키고 단일한 국내시장을 만들어냈던 대륙횡단철도는 전후 부흥을 견인하면서 새로운 상품 시장을 요구했기 때문이었다. 후발 산업국가로서 미국이 한국에 주목한 이유는 명료했다. 서구 열강에 개방되지 않음으로써 아직 특정 국가의 독점적 시장으로 전락하지 않았기 때문이었다. 따라서 한미 양국이 국제통상을 위한 조약 체결의 전제조건은 한국의 국제적 위상을 자주독립국으로 자리매김하는 것이었다. 이것이야말로 한국이 주권국가로서 특정국에게 독점과 특권을 허용하지 않는 기회균등의 원칙이 통용되는 시장으로 개방되는 근거가 되기 때문이었다.

슈펠트 제독

(1822~1895)

러청전쟁위기(1880) 당시 극동을 원정한 러시아함대 사령관

레솝스키 제독

미국해군제독 슈펠트와 러시아의 등장

한미수교의 전권을 부여받은 미국의 전권대표 슈펠트R.W.Shufeldt 제독은 멀리 떨어진 미수교국과 외교관계 수립의 임무를 수행했던 군인 외교관이었다. 미국 해군사에서 이같은 임무를 수행한 마지막 제독이 슈펠트였다. 그는 로마제국과 대영제국의 역사에서 보여주듯이, 국가의 번영은 해외 통상 확대가 관건이라는 신념의 소유자였다. 따라서 슈펠트는 일본을 개국시킨 페리M.C.Perry 제독과 같이 19세기 미국의 해외 팽창의 선봉에서 새로운 시장을 개척한 해군 장교였다.

슈펠트의 한미수교를 위한 시도는 두 차례(1880, 1882)에 걸쳐 이루어졌다. 제1차는 한미수교를 진정으로 도울 수 있는 나라는 일본이 아니라 중국임을 깨닫는 계기가 되었다. 청의 이홍장李鴻章이 한미수교를 지지했던 이유는 신장 지역의 일리伊犁문제로 야기된 러청전쟁위기(1880) 때문이었다. 조선을 청의 왼쪽 어깨左肩와 같다고 인식했던 청 정부가 대미 수교를 주선했던 근본 원인은 러시아와의 전쟁 위기였다. 황준헌의 『朝鮮策略』에서 러시아를 방어하기 위한 책략으로 고종 정부에 연미론聯美論을 제안했던 이유도 여기에 있었다. 이에 한미수교는 러시아가 연해주에 등장하는 과정과 연동되는 구조가 만들어졌다.

한미수교에 대한 이홍장의 지지 약속을 받고 귀국길에 오른 슈펠트는 보고서 ‘동방에서의 한국과 미국의 이해(Corea and American interests in the East, 1880.10.13.)’를 작성했다. 그 요지는 한미수교가 한국에게 가져다줄 최대 이익은 안보에 있다는 점이었다. 그는 고종 정부와 소통할 수 있는 기회가 주어진다면, 조선은 미국과 통상뿐만 아니라 주변 강대국들의 침략으로부터 보호받기 위한 수단으로서 한미수교의 당위성을 이해하게 될 것으로 확신했다. 왜냐하면 슈펠트는 조선이 장차 중국, 러시아, 일본의 전쟁에서 ‘전장(Battle ground)’이 될 가능성이 높다고 보았기 때문이었다.

중국인 배척법 관련 풍자화(1882)

한미수교와 중국인 배척법(1882)

한미수교를 위한 슈펠트의 제2차 교섭 과정에서 미청美淸간의 독특한 협상 방식의 원형이 만들어졌다. 이는 미청 양국이 한국의 안보를 위한 한미수교의 필요성에 대해 공감했음에도 이를 문서화하는 과정은 지난했기 때문이었다. 쟁점은 조약 제1조에 조선이 중국의 속방임을 밝히는 이른바 “속방조관屬邦條款”의 삽입 여부였다. 이는 고종 정부로부터 협상 전권을 위임받은 이홍장이 반드시 관철시키고자 했던 요구사항이었다. 그러나 슈펠트R.W.Shufeldt는 ‘속방조관’이 한국과 미국이 대등한 관계에서 조약을 체결하는 것을 저해한다는 명분으로 이를 반대했고 결국 청淸의 의도를 좌절시켰다. 따라서 한미조약은 조선이 정치적으로 속국에서 독립국으로 인정받는 최초의 국제법적 근거가 되었다.

슈펠트가 ‘속방조관’이 배제된 한미수교를 성사시키기 위해 꺼내든 가공할 위력의 대청 압박 카드는 ‘중국인배척법(Chinese Exclusion Act)’이었다. 이는 미국 의회 역사상 특정 국가 노동자들의 미국 이민을 광범위하게 제한한 최초의 법안이 되었다. 이 법은 제2차세계대전 당시 중국이 미국의 동맹국이 됨으로써 1943년에 폐지되었으나, 1965년까지 약 80여 년간 중국인들의 미국 이주를 전면 금지시키는 법적 근거가 되었다. 1882년 4월 17일 미국 하원을 통과한 이 법안에 서명(5.6.)한 대통령은 한국의 보빙사報聘使를 맞이(1883)했던 아서Chester A. Arthur였다.

슈펠트와 이홍장의 수교 협상이 천진天津에서 진행되는 동안 워싱턴에서는 중국인 노동자를 특정한 배척법이 통과되고 있었던 셈이다. 슈펠트는 중국 관료의 반미 정서의 원인을 다음과 같이 분석했다. 그들은 미국식 자유주의가 청 제국에 도입된다면, 이는 천자(Heaven-born) 시대의 종언뿐만 아니라 전제 체제에서 배를 불렸던 관료 제도의 종결임을 잘 알고 있기 때문이라는 것이었다. 따라서 슈펠트는 중국인배척법을 지렛대로 이홍장을 압박함으로써 마침내 한미수교를 이룰 수 있었다. 중국인배척법이 서명된 직후 슈펠트가 한미조약 체결을 위해 제물포로 출발(5.8.)했던 이유도 여기에 있었다.

동북아역사재단이 창작한 '신미양요와 미국의 한국 개방정책' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.