동북아역사재단 2020년 12월호 뉴스레터

역주서 발간의 필요성

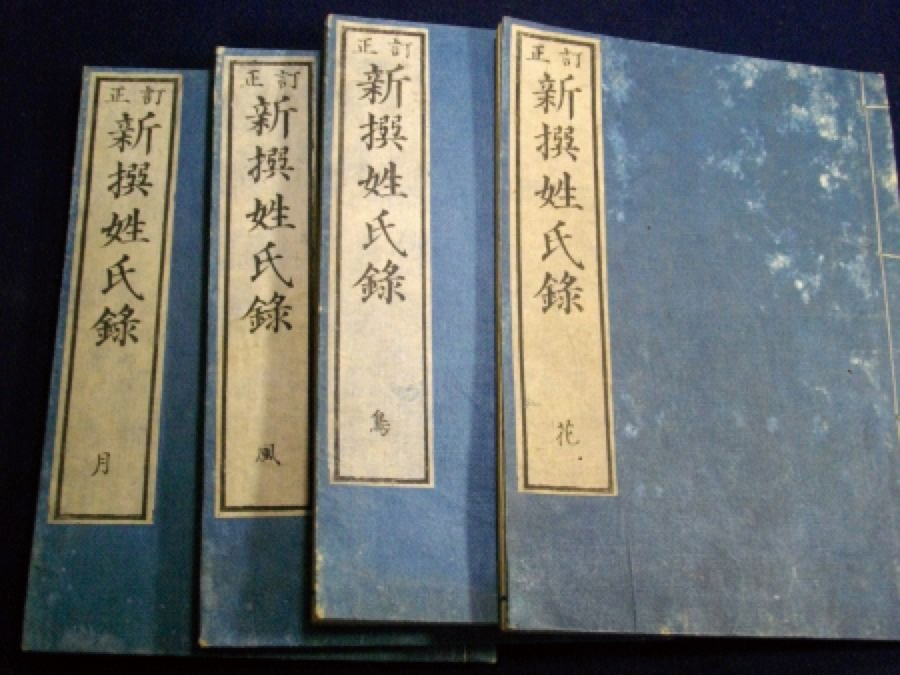

재단은 일본 고대 씨족의 계보서인 『신찬성씨록』 역주서를 발간하였다. 이 책은 일본 고대사 연구의 기초자료이지만, 한국계 인명이 상당수 검출되고 있어 한국고대사, 고대한일관계사 연구에도 매우 유용하다. 『신찬성씨록』을 사료로 활용하기 위해서는 이 문헌의 편찬 이념 등 성격에 대한 전체적인 이해와 엄정한 사료 비판이 필요하다. 이 책에 대한 올바른 이해를 돕고자 『일본서기』 역주서 출간 직후 연구팀을 조직하여 7년간의 작업을 거쳐 공간公刊하게 되었다. 『일본서기』와 『신찬성씨록』은 백여 년의 편찬 시차를 두고 있지만, 계보사적 측면에서 직접적으로 연결되어 있다.

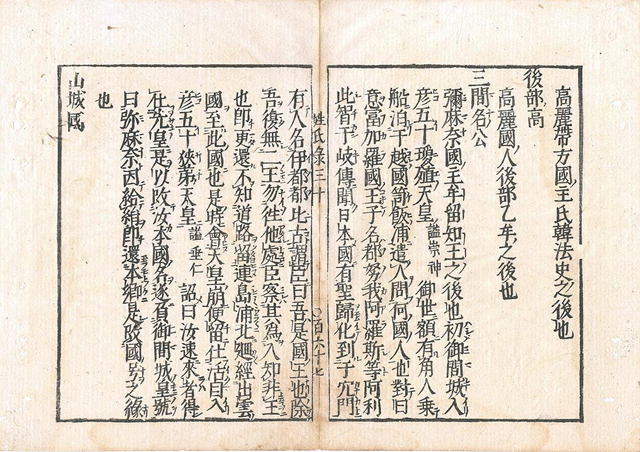

고구려계 후부고씨(後部高氏)와 가야계 삼간명공씨(三間名公氏)

『신찬성씨록』 구성과 편찬의 목적

『신찬성씨록』은 815년에 편찬된 헤이안경平安京과 기내畿內 5개 지역에 거주하는 1,182씨의 계보를 기록한 일본 고대 천황제국가의 칙찬 계보서이다. 현재 전하는 것은 초략본이지만, 최초의 완본에는 각 씨족의 조상의 출자와 사적, 천황가의 관계 등 구체적인 내용이 기록되어 있어 일반 족보나 계장과는 달리 정치성이 강하게 표출되어 있다. 전체의 구성은 천황가의 후손임을 주장하는 씨족인 황별皇別을 시작으로 일본 신화에 등장하는 신들을 원조元祖로 한 후예 씨족들을 신별神別로 배열하고, 도래계 씨족의 후손들을 제번諸蕃으로 수록하였다. 이들은 일본 왕권을 구성하는 주요 구성원들이며 상당수는 현실의 천황에 봉사하는 관인층이다. 전체의 구성은 황별皇別 335씨, 신별神別 404씨, 제번諸蕃 326씨 순으로 되어있고, 확정하기 어려운 씨족들은 「미정잡성未定雜姓」 117씨 등으로 분류하였다.

『신찬성씨록』 서문에는 타 씨족의 계보에 가탁, 부회하는 씨성의 문란을 바로잡기 위해 편찬했다고 기록되어 있다. 그러나 8세기 말 동요하는 천황제 율령국가의 통치 질서를 강화하기 위한 계보서이고, 지배 체제와 이념을 담은 문헌이라는 점이 이 책의 보다 큰 편찬 목적이다. 이 계보서에서 가장 중요한 것은 본종가의 시조와의 친소 관계이다. 본종의 시조가 누구이고, 이 시조의 계보에 어떤 식으로 연결되어 있느냐가 씨족의 서열의 기준점이 되고 있다. 개개의 씨족의 본종은 동조 관계를 통해 씨족단을 구성하지만, 본종의 정점에 있는 존재는 천황가의 황조신인 천조대신天照大神이다. 이것은 천황가의 신성성과 정통성을 주장하고 천황제 국가를 지배해 나간다는 메시지였다. 황별 씨족의 출자를 보면 2대에서 9대까지 가상된 왕통보인 ‘결사缺史8대’가 178씨로 53%에 이른다. 즉, 확장된 계보망을 통해 황조신으로부터 내려오는 범汎천황가의 동일 출자, 동족 의식을 공유하고 있다.

신별의 후손이라고 자처하는 씨족들도 이 최고 본존과 분리할 수 없는 인연으로 맺어져 있다. 전체의 7할에 육박하는 황별과 신별의 씨족들은 천황제 국가의 지배계층이자 혈연적, 의제적 동족 집단임을 주장하며 강한 연대의식을 공유하고 있다. 씨족 상호 간에도 수없이 동조 관계를 형성하여 수직적인 계보만이 아니라 수평적으로 연결된 거대한 의제적 동조 씨족군이 만들어졌다. 천황제국가는 천조대신으로부터 내려오는 천황가의 대동맥으로부터 수혈받은 수많은 씨족이 새로운 혈통을 생성하여 거대한 가족주의적 지배 이념을 만드는 일이었다. 계보의 장악은 천황제 국가의 존속과 지배 질서를 유지하는 데 유효한 수단이었기 때문이다.

『정정신찬성씨록(訂正新撰姓氏録)』 목판본(文化4년, 1807)

한국계 씨족의 발굴과 활용 방향

제번을 구성하는 씨족들은 외국계 이주민의 후예들로서 일본국을 통치하는 천황의 지배 질서 안에 편입된 신민임을 공인받은 집단이다. 외국계를 특별히 밝힌 것은 이들을 포용하는 중화적 세계관의 표출이기도 하지만, 이들의 존재를 무시하기 어려운 일본 왕권의 인식을 반영하고 있다. 이번 역주 작업을 통해 새로 밝혀낸 한국계 씨족은 150씨이다. 이들의 상당수는 출자개변出自改變을 통해 일본계 혹은 중국계로 편입된 씨족들이고, 당시 시조의 출자개변 실태와 성격을 말해주고 있다. 『신찬성씨록』에 등재된 씨족 중에서 한국계는 기왕에 편재된 163씨와 새로 발굴한 150씨를 합하면 313씨로 전체의 26%에 달한다. 한반도계 씨족의 분포를 보면, 백제계가 202씨로 압도적으로 많고 고구려계 52씨, 신라계가 48씨, 가야계 10씨 그리고 위만을 시조로 하는 고조선계 1씨이다. 본국의 왕을 출자로 하는 씨족을 보면, 백제는 근초고왕, 의자왕 등 29씨로 가장 많고, 고구려는 추모왕, 호태왕 등 5씨, 임나는 가실왕嘉悉王 등 4씨이다. 이들 대부분은 최초의 이주자로부터 적어도 5세대에서 10세대 이상 지난 후예들이고 일본 고대국가의 공민이 된 한국계 일본인이다. 이들은 일본 고대사회의 중요한 한 축을 이루고 있으며 일본왕권의 외국계 인물들을 자국민으로 포용, 흡수해 나가는 모습을 엿볼 수 있다.

이 역주서에서 인용한 자료는 『일본서기』, 『속일본기』 등 일본 고대의 정사를 비롯하여 『고사기』, 『풍토기』, 『정창원문서』, 율령집, 사찰의 자재장, 각종 고기록, 고문서, 비문, 묘지석, 최신의 목간 자료 등 관련된 일본 고대 자료를 거의 망라하였다. 여기에 등재된 씨족 중에는 이들 사료와 상호 연결 고리를 맺고 있어 보다 확대된 시야에서의 연구가 가능하다. 특히 한국계 인명은 『삼국사기』, 『삼국유사』 등 한국 고대 사료에 나오는 인명보다 많고, 씨명을 동반하고 있어 산일散佚된 한국 고대의 계보사 연구에도 도움이 된다.

이 책은 한반도계 이주민들이 일본 고대사회에 정착하고 동화된 과정, 그 후예들의 삶과 의식 등을 이해하는 데 매우 유익하다. 19세기 후반 연해주로 이주하여 중앙아시아 각지에 정착해 있는 고려인, 현재의 재일 한국인을 비롯하여 중국의 조선족, 구미, 중남미 등 해외에 거주하고 있는 한국 교민들의 문제를 전망해 보는 차원에서도 의미가 있다.

동북아역사재단이 창작한 '『신찬성씨록』 역주서 발간과 금후의 과제' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.