동북아역사재단 2020년 10월호 뉴스레터

우용정은 누구인가

올해는 대한제국 칙령 제41호(1900. 10. 25.)를 제정한 지 120년이 되는 해이다. 칙령 제41호는 울도군의 관할구역에 석도(石島) 즉 독도를 포함시켰으므로 독도 영유권을 논할 때마다 거론되는 사료이다. 그런데 칙령으로 제정되기까지의 과정에 내부(현재의 행정안전부) 관리의 보고서가 크게 영향을 미쳤다는 사실에 대해서는 별로 논하지 않는다.

내부 관리의 이름은 우용정(禹用鼎)이다. 『단양 우씨 대동보(丹陽禹氏大同譜)』에 따르면, 우용정은 예안군파 27세 손으로 헌종 15년 1849년생이다. 1896년 6월 내부 주사가 첫 관직이므로 늦게 관리가 된 셈이다. 1897년 3월 독립협회에 보조금 50전(錢)을 기부한 사실이 보인다. 이어 1898년 2월 16일 주임관 5등의 내부 시찰관(視察官)에 임명되어, 1900년 6월 울릉도를 조사할 때의 직함도 시찰관이었다.

울릉도를 조사할 때는 시찰위원 혹은 조사위원으로 불렸다. 조사 후에는 평안남·북도에 파견되어 관찰사와 군수의 치적을 시찰했다. 1902년 8월에 참서관이 되었다. 1905년 9월 내부 직영의 국립병원 광제원(廣濟院)의 원장 대리를 맡았다가 1906년 6월 영덕군수에 임명되었다. 이즈음 대한자강회 회원 명단에도 보인다. 1907년 6월 공금을 함부로 쓰고 세금 규정을 문란하게 한 자의 명단에 포함되었고, 1908년 말 영덕 군수에서 의원(依願) 면직되었다. 이런 행적으로 보건대 사회개혁과 국가 자강에 관심이 많았던 인물로 보인다. 그의 주 경력은 내부 시찰관과 영덕 군수이다. 그러므로 그가 시찰관으로서 울릉도를 조사한 내용은 그의 이력에서 보나 울릉도 관제 개편에서 보나 중요한 의미를 지닌다.

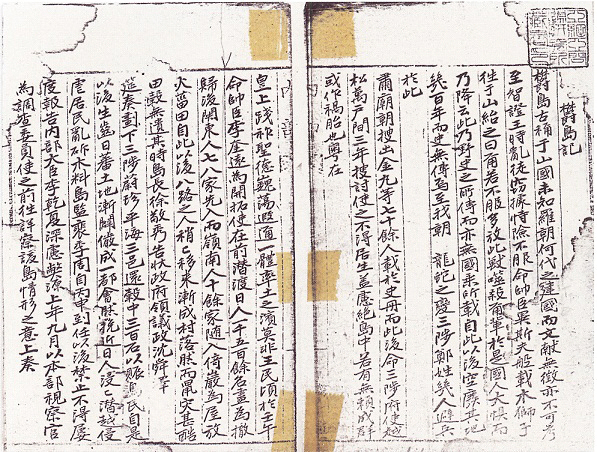

1900년 6월 우용정이 조사하고 남긴 기록 『울도기』

소장: 고려대학교 도서관

우용정의 울릉도 조사

울릉도 조사 임무를 맡은 우용정은 1900년 5월 25일 인천항을 떠나 27일 부산항에 도착했다.

그는 동래감리서 주사와 세관 세무사 라포르트(E. Laporte), 부산영사관의 영사관보(부영사) 아카쓰카 마사스케(赤塚正輔, 일본 기록에는 赤塚正助), 경부(警部) 등과 회동한 뒤 30일 울릉도로 향하는 기선 창룡호에 탑승해서 31일 도착했다. 10명의 조사단은 6월 1일부터 5일까지 섬에 머물렀는데, 미리 준비해온 조사요령에 따라 조사했다. 1일에는 3명의 일본인을, 2일에는 도감 배계주를 조사했고, 3일에는 이들을 서로 대질하는 방식으로 조사했다. 4일에는 배를 타고 섬 전체를 돌아보았고 육지에서는 천부의 왜선창과 현포, 태하 등을 둘러보았다. 도감 관사도 둘러보았다. 5일 우용정은 따로 주민들이 고충을 적어 제출한 등장(等狀, 진정서)을 접수하고, 공무를 마친 여가에는 노인들을 불러 개척 이후의 상황에 대해 들었다. 조사단은 6일 오전 울릉도를 떠났다.

우용정은 도민들이 지켜야 할 사항을 조목별로 고시(告示)했다. 주요 내용을 보면, 도민이 일본인과 결탁해서 목재를 베면 몰수한 뒤 섬 밖으로 축출하도록 했다. 물산을 섬 밖으로 실어 나를 때는 울릉도 배로 해야 하며, 외국 배에 실은 물산은 울릉도 회사에 소속시키도록 했다. 또한 돛단배를 사고 학교를 세우며 염전 장비를 구비하라는 내용도 들어 있어 정부가 구상한 개발정책을 엿볼 수 있다. 그는 조사 후 내부대신에게 『보고서』를 제출하되 자세한 내용을 『후록』에 적어 첨부했다. 『울도기(鬱島記)』의 내용이 『후록』과 중복되는 부분이 많은 것으로 보아 보고서를 위한 초본이거나 개인적인 기문(記文)인 듯하다. 『울도기』는 현재 고려대 도서관에 소장되어 있는데 표지에 『鬱島記-附 建議書』로 되어 있다. 그러나 첨부된 건의서(1904)는 칙령 제41호와는 전혀 상관없는 내용이다. 『鬱島記』로 되어 있지만 여러 문서가 섞여 있고 필체도 달라 자세한 서지사항을 알기 어렵다.

1900년의 울릉도 상황과 칙령의 과세조항, 그리고 石島

우용정은 일본 상선이 들어오는 장면과 벌목공 등 70여 명이 배에서 내리는 장면을 목격했다. 그가 파악한 울릉도 인구는 400가구, 1700여 명이다. 일본인은 144명이고, 정박해 있는 배는 11척이었다. 우용정은 울릉도에 배가 없는 것이 가장 시급한 문제라고 인식하여, 상부의 지시 없이 개운호(開運丸) 한 척을 구입하도록 돈을 변통해준 뒤 사후 보고했다. 특히 우용정은 일본인들이 수출 화물에 대한 2%의 세금을 도감에게 납부하며 목재와 곡물 반출을 묵인받던 정황 및 일본인의 납세 책자를 확인했다. 이런 정황은 우용정에 의해 보고되었고, 이는 세금을 거두어 경비를 마련하라는 칙령 제4조의 규정이 제정된 배경이 되었다.

우용정은 여러 사람을 만나 섬의 개척 상황을 들었으므로 독도에 대해서도 들었을 것으로 추정되지만 石島를 언급한 흔적은 없다. 그런데 칙령은 제2조에서 ‘군청의 위치는 태하동(台霞洞)으로 정하고 구역은 울릉전도(鬱陵全島)와 죽도(竹島) 석도(石島)를 관할할 것’이 명기되어 있다. 여기서 석도(石島)는 돌섬의 뜻을 취하여 한자로 표기한 것이지만 현지 주민들은 ‘독섬’으로 불렀다. 개척 이전부터 울릉도를 왕래하던 사람들은 전라도 사람들이었고, 이들은 독도를 돌섬의 방언 ‘독섬’으로 불렀다. 이 명칭은 개척 후 입도한 주민들에게 전해졌고, 일제 강점기를 지나면서도 그대로 전승되었다. 1947년에 직접 독도를 목격한 학자들은 한결같이 ‘독섬’으로 칭했고 독섬이 石島에서 왔다고 말한 사실이 이를 말해준다. 이들은 1900년에 칙령 제41호가 있었고 거기에 石島가 명기되어 있다는 사실을 모르던 상태였다. 이는 1900년에 우용정이 울릉도 주민들이 ‘독섬’으로 부르는 것을 듣고 공문서에 石島로 표기하여 보고했음을 방증한다. 우용정은 주민들로부터 기이한 이야기도 들었다고 했다. 기이한 이야기란 독섬의 강치가 아니었을까? 그러나 그는 ‘石島’나 ‘독섬의 강치’를 언급한 바가 없다. 이것이 우용정의 기록에서 아쉬운 점이다.