동북아역사재단 2020년 10월호 뉴스레터

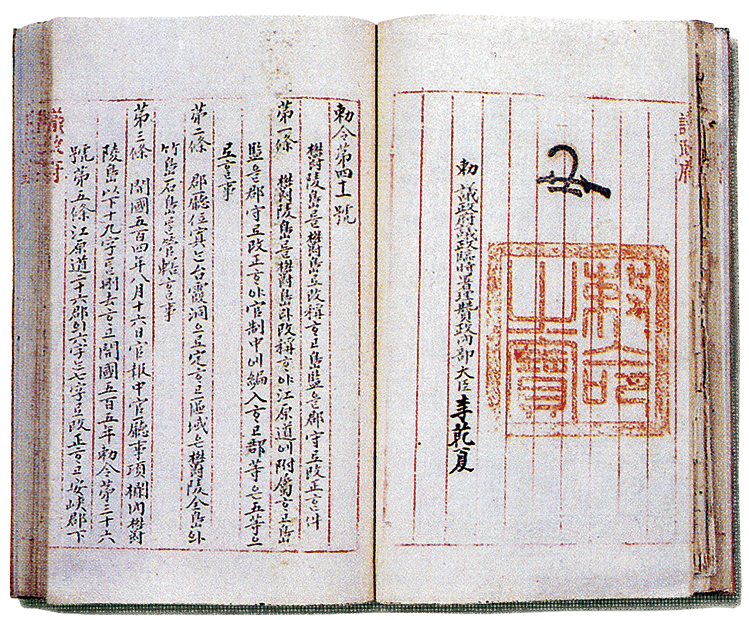

120년 전인 1900년 10월 25일 대한제국은 칙령 제41호를 제정·반포했다. 이 칙령의 제목은 ‘울릉도를 울도로 개칭하고 도감을 군수로 개정하는 건’이다. 그 제2조에 ‘군청의 위치는 태하동으로 정하고 구역은 울릉 전도와 죽도 석도를 관할한다.’고 명시되어 있다. 여기에 나오는 석도(石島)의 의미와 관련하여 한국과 일본의 학자들 간의 해석이 엇갈린다.

칙령 제41호의 제정 배경

17세기 안용복의 도일활동으로 촉발된 조선과 일본 간의 울릉도 독도 영유권 싸움은 도쿠가와 막부에 의한 조선 영토 인정과 일본인들의 도해 금지로 일단락되었다. 이후 일본인들의 소소한 침입은 있었지만 그때마다 막부에서 엄벌함으로써 19세기에 들어와서는 거의 침범이 없었다. 그러다가 1868년 메이지 유신 이후 서양 문물을 받아들이기 시작하면서 일본의 국력이 급성장하게 되자 그들은 1880년경부터 다시 울릉도에 잠입하기 시작했다. 이때까지 조선 정부에서는 주민쇄환정책으로 울릉도를 비워두고 3년에 한 번씩 관원을 보내 수토하였지만, 특별히 일본인들의 잠입을 발견하지 못하다가 1881년 울릉도 수토관이 나무를 베어 해안가에 쌓고 있는 일본인 7명을 적발함으로써 일본인들의 잠입을 알게 되었다.

일본인들의 무단 잠입 및 삼림 도벌을 보고받은 조선 정부는 울릉도를 더 이상 그대로 둘 수 없다는 판단 아래 1882년에 부호군 이규원을 울릉도 검찰사로 임명하여 섬 안을 자세히 조사하도록 했다. 고종의 지시를 받은 이규원은 그해 4월 30일부터 5월 10일까지 울릉도에 머물면서 조선인 140명가량과 일본인 78명을 확인했다. 일본인들은 거의 전부가 나무를 베어내는 벌목 인부였다. 이규원은 일본인들이 통구미 해변에 세운 대일본국송도규곡(大日本國松島槻谷)이라고 쓴 길이 약 2미터가량의 표목을 제거한 후, 일본인들에게 울릉도가 조선의 영토임을 알리고 모두 조속히 본국으로 돌아가라고 이야기하였다. 그는 섬 주민들로부터 송죽도 또는 우산도가 울릉도 가까이에 있는 섬이라는 말을 듣고 성인봉에 올라가 이를 찾으려고 노력하였으나 촉박한 체류 기간으로 인해 찾지 못하고 그냥 돌아올 수밖에 없었다. 하지만 송죽도 또는 우산도라고 불리는 독도가 울릉도 주변에 있다는 사실만큼은 인지할 수 있었다.

복귀한 이규원으로부터 일본인들의 잠입 상황을 보고받은 조선 정부는 외교 경로를 통하여 일본인들의 불법 도항 및 이들의 소환을 강력히 요구한 후, 울릉도를 그대로 두어서는 안 되겠다는 판단 아래 8월에 울릉도 재개척을 결정하였다. 그리고 이듬해인 1883년 4월부터 육지 주민을 모집하여 울릉도로 이주시키기 시작했다. 일본은 조선 정부의 거듭된 소환 요구에 1883년 10월 마침내 에치고호(越後丸)를 보내 일본인 잠입자 254명을 소환해갔다.

그러나 이후에도 일본인들의 울릉도 왕래는 근절되지 않았으며 이 해 말에는 일본인 무라카미 도쿠하치(村上德八) 등이 도장 전석규와 짜고, 덴주호(天壽丸)를 이용하여 울릉도에 미곡을 반입하고 목재를 반출한 일이 발각되었다. 이에 목재 판매 대금을 반환토록 한 후 전석규를 파면하였다. 그리하여 조선 조정에서는 도장제로는 일본인들의 잠입을 막기 어렵다고 판단하고 개선책을 모색하게 된다.

도감을 군수로 개정

1883년 울릉도 재개척 시에는 울릉도에 입도한지 10년째이면서 한문을 잘 아는 양반 출신 전석규를 이규원의 천거로 도장에 임명하였고, 그 관할을 울진현에서 평해현으로 옮겼다. 그러나 도장은 강원도 관찰사가 임명하는 것으로 오늘날의 이장과 같은 성격의 것이어서 관수(官守)로서의 권한이 없었다. 이처럼 아무런 권리나 책임이 없는 도장이 임의로 일본인에게 삼림 벌채를 허가해주는 증서를 써주는 사건이 발생하자 조정에서는 삼척영장으로 하여금 ‘울릉도 첨사’를 겸하면서 울릉도 개척 임무를 주관하도록 하였다. 그후 울릉도 첨사직을 다시 평해군수가 겸하는 것으로 변경하였다가, 1888년에 월송진에 만호직을 신설하면서 울릉도 도장을 겸임하게 하였다. 만호는 3월에 울릉도에 들어와 도장직을 수행하다가 7~8월에 다시 월송진 만호 업무를 위해 육지로 나오면서 현지인 가운데 도수島守를 임명하여 익년에 월송진 만호가 재입도할 때까지 도장 임무를 대행하도록 했다. 이러한 월송진 만호의 도장 겸임은 1895년 1월 다시 전임 도장제로 바뀌면서 폐지되었고, 8월에 도장을 도감으로 고쳤다가 칙령 제41호에 의해 정식 군수로 승격시켰다.

독도(獨島)와 석도(石島)

독도의 명칭은 역사적으로 계속 변화되어 왔으며, 지역에 따라 다양하게 불리고 기록되어 왔다. 중앙정부와 현지 주민이 다르게 불렀으며, 강원도 또는 전라도 지역에 따라 부르는 명칭이 달랐고, 같은 지역이라고 하더라도 부르는 명칭과 쓰는 명칭이 달랐다. 울릉도 재개척 시 섬 주민들은 ‘돌섬’ 또는 ‘독섬’이라는 이름으로 많이 불렀지만 한문으로 쓸 때는 독도(獨島) 또는 석도(石島)로 썼고, 심지어 송죽도 또는 우산도라고 쓰기도 했다. 독도라고 쓴 기록은 1906년 울도군수 심흥택의 보고서에 ‘본군울도군 소속 독도’라고 쓴 데서 볼 수 있으나 안타깝게도 석도라고 쓴 기록은 아직 발견되지 않고 있다. 그러나 서해와 남해의 많은 돌섬들에 ‘독도’ 또는 ‘석도’ 라는 이름이 현재도 다수 사용되고 있는 것으로 보아 석도라는 이름이 사용되지 않았다고 단정할 수는 없다. 여기서 독도나 석도는 큰 섬의 주변에 있는 자잘한 바윗덩어리를 의미하는 것이 아니라, 사람이 살 수 있는 섬으로부터 일정한 거리가 떨어진 독립된 바위로 된 섬 전체를 의미하는 것이다.

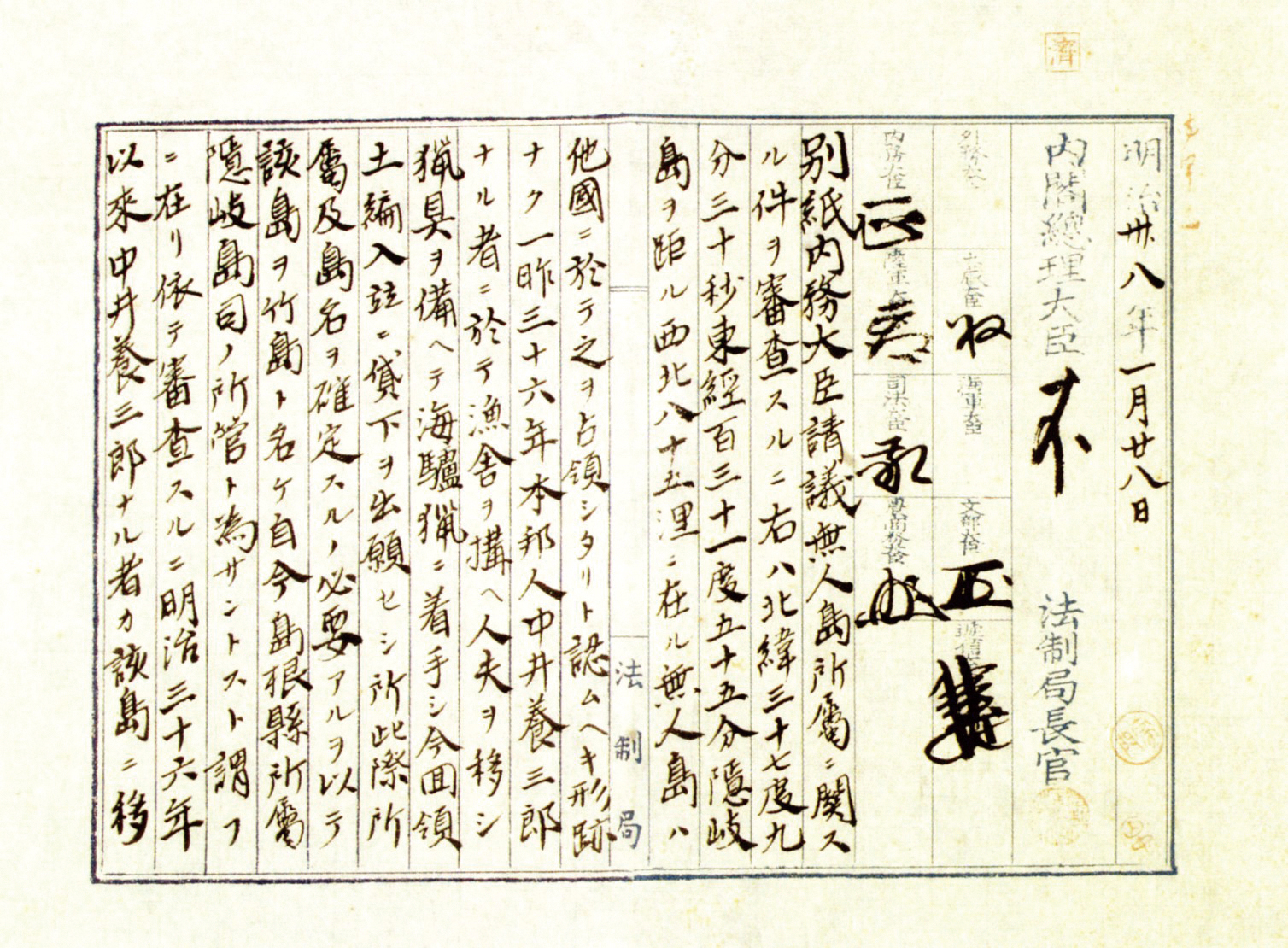

각의 결정문(1905. 1. 28)

독도를 무주지로 전제하고 일본 영토에 편입한다고 결정한 일본 정부의 문서

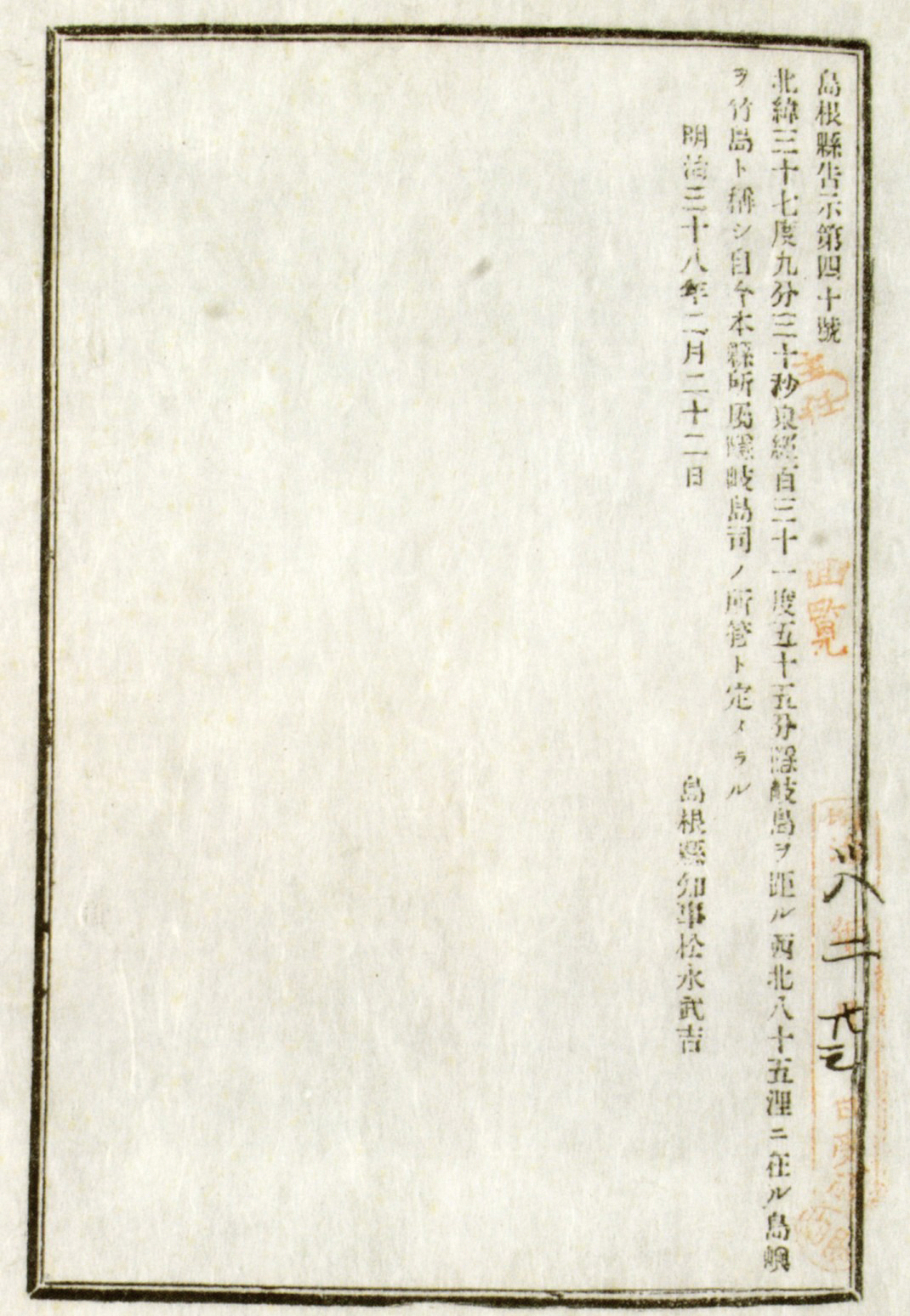

시마네현 고시 제40호(1905. 2. 22)

일본 정부가 독도를 일방적으로 시마네현에 편입시킨 사실을 알린 고시

칙령 제41호의 죽도 석도

칙령 제41호에는 군수가 ‘울릉 전도와 죽도 석도를 관할한다.’고 되어 있다. 여기서 죽도는 울릉도에서 동쪽으로 3킬로 미터 정도 떨어진 댓섬을 의미한다. 그렇다면 석도는 어떤 섬인가? 일본인들은 울릉도의 북동쪽에 위치한 관음도가 석도라고 하기도 한다. 하지만 관음도는 본도에 매우 근접해 있기 때문에 당시 지도를 보면 본도에서 떨어진 섬으로 독립해서 그리지도 않았다. 더군다나 나무가 울창하여 돌섬 또는 석도라고 불릴 가능성도 전혀 없다. 그런 곳에 석도라는 이름을 붙인다는 것은 타당성이 없다.

그렇다고 석도를 관음도가 아닌 울릉도 주변에 산재한 바윗덩어리로 보는 것도 타당하지 않다. 당시나 지금이나 섬 주변의 바윗덩어리들까지 섬에 속하는 것이라고 표기하지는 않았기 때문이다. 그런데도 울도 군수에게만 섬 주변의 바위 덩어리까지 특별히 관할해야 한다고 법률로 정했다고 해석하는 것은 합리적이지 못하다. 게다가 섬 주변의 모든 바윗덩어리들을 의미한다면 ‘모든 바위섬(諸石島)’이라는 표현을 써야지 단순히 바위섬(石島)이라고 표현한 것은 옳지 않다.

1906년에 울도 군수 심흥택이 올린 보고서에는 ‘본 군(本郡, 울도군) 소속 독도’라는 표현이 나온다. 만약 칙령 제41호의 석도가 독도가 아니라면 심흥택은 도대체 무엇을 근거로 독도가 울도군에 포함되며, 자신의 관할하에 있는 섬이라고 인식했을까? 칙령 제41호가 반포된 1900년부터 심흥택이 보고서를 올린 1906년 사이에는 독도를 울릉군에 새로 포함한다는 어떠한 행정조치도 없었다. 따라서 석도를 독도가 아닌 다른 섬이나 바위로 본다는 것은 불가능하다.

러일전쟁을 위한 일본의 독도 편입

1904년 러일전쟁을 도발한 일본은 처음에는 승승장구하는 듯했다. 하지만 시간이 지나면서 주력 전함들이 격침되자 한반도 주변에서 제해권(制海權)을 상실하게 되었다. 이에 일본 군부는 만주로 파견된 일본군의 고립을 면하기 위하여 동해상으로 남하하는 러시아 블라디보스토크함대의 군함을 조기에 발견하는 것이 무엇보다도 중요하다고 생각하게 된다.

블라디보스토크함대를 상대하는 것만도 벅찬데 1905년 1월 9일 발틱함대가 수에즈운하를 통과했다는 보고를 받은 일본 해군성은 망루 설치를 위하여 독도 편입을 위한 각의 개최를 내무성에 비밀리에 요청했다. 요청을 받은 내무대신은 1월 10일 총리대신에게 「무인도 소속에 관한 건」이라는 비밀 공문을 보내 각의 개최를 요청하였고, 28일 해군상 등 11명의 각료가 참석한 각의에서 독도 편입을 결정한다. 군부에 의해 좌지우지되던 내각에서 군사상 필요한 독도를 편입하겠다는데 반대할 각료는 아무도 없었다. 그리고는 시마네현 지사에게 2월 22일 편입 사실을 공고하도록 했다.

즉, 대한제국 칙령 제41호에 의해 울도군수가 관할하던 독도를 주인이 없는 땅이라고 억지를 부리며 독도를 시마네현(島根縣) 고시 제40호로 편입해버린 것이다.

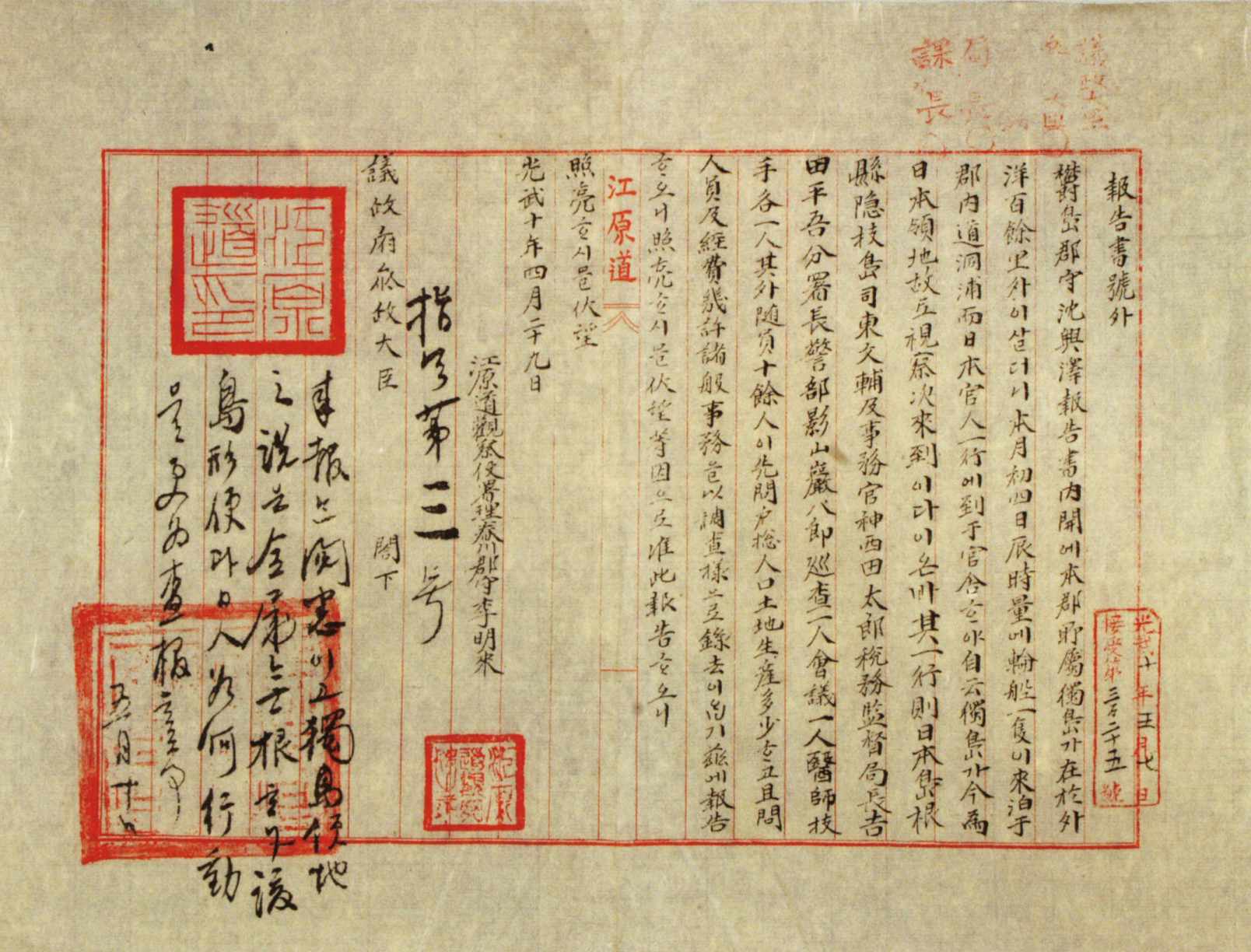

이명래의 보고서(1906)

일본 관리들로부터 ‘이제 독도가 일본의 영토가 되었다’는 말을 들은 심흥택의 보고를 접한 강원도 관찰사 이명래가 작성한 보고서.

그는 일본의 독도 불법 편입에 대한 부당성을 지적하였다.

이 보고를 받은 의정부 참정대신 박제순은 지령 제3호를 통해

독도의 일본 영토로의 편입을 부인하며 독도가 대한제국의 영토임을 명백히 하였다.

이미 일본 정부도 조선 영토로 확인

메이지 유신 이후 근대식 서양문물을 받아들이기 시작한 일본은 근대식 일본 지도를 제작하고자 하였다. 이를 위하여 삼각측량기법에 의해 일본의 전 국토를 측량하던 내무성은 독도와 울릉도를 일본 영토로 측량해야 할지를 검토하게 된다. 옛날 기록을 조사하던 내무성은 17세기 말 안용복의 활동을 계기로 조선과 일본 간에 여러 차례 외교문서가 오고 간 뒤 최종적으로 두 섬을 조선의 영토로 인정했다는 기록을 발견한다. 내무성은 당시 정부의 최고의결기관이었던 태정관에 이를 보고하였고, 태정관에서는 확인 후 ‘두 섬은 일본의 영토가 아니다’라고 의결하였다.

무주지를 합법적으로 편입한 것으로 가장

당시 독도에서 강치 어업을 하고 있던 나카이 요사부로(中井養三郞)는 늘어나는 강치 어업 업자들 때문에 포획량이 줄어들자 활로를 모색했다. 그는 조선통감부를 통해 일본이 이 섬을 조선으로부터 대여받아 자신에게 독점적 어업권을 허가해달라고 요구하는 계획을 세우게 된다. 하지만 내무성의 반대로 이 계획이 무산될 위기에 처하자 낙담한 그는 외무성 정무국장 야마자 엔지로(山座圓二郞)에게 다시 한번 더 부탁한다. 때마침 동해상에서의 제해권 문제로 고민을 하고 있었던 야마자는 독도에 망루를 건설하고 무선 또는 해저 전선을 설치하면 러시아 함대를 감시하는 데 지극히 유리하겠다고 생각하여 내무성이 아닌 외무성으로 신청서를 제출하라고 그를 독려하였다. 이렇게 나카이를 독려하여 독도 편입 및 대하원(貸下願, 독도이용청원)을 제출토록 한 야마자는 천부적인 외무 감각을 활용하여 이미 메이지 정부에서 조선 땅이라고 의결한 독도를 ‘주인 없는 섬’이라고 한 후, 이 섬에서 어업 활동을 하던 어부의 청원에 의해 평화적으로 독도를 편입하게된 것으로 가장하였다.

아직도 끝나지 않은 독도 갈등

대한제국 칙령 제41호가 반포된 지 120년이 되어 간다. 그런데 아직도 일본은 독도가 일본 땅이라고 터무니없는 주장을 하고 있다. 한일관계를 악화시켰던 아베 신조(安倍晋三) 수상도 여러 이유로 사퇴하고 스가 요시히데(菅義偉) 내각이 새롭게 출범하였다. 새 일본 내각의 출범과 함께 한일관계는 새롭게 복원되지 않으면 안 된다. 미·중·일·러의 동북아 지역에서의 정치적인 갈등뿐만 아니라 코로나19라고 하는 미증유의 새로운 전염병에 대응하기 위해서도 한일 간의 협력이 그 어느 때보다도 절실하기 때문이다. 새로운 관계 복원의 첫걸음은 더 이상 독도에 대한 망언을 하지 않는 것이라는 것을 양식 있는 일본인들은 잘 알고 있다. 대한제국 칙령 제41호가 반포된 지 120년이 되는 이 해에 모쪼록 독도가 갈등의 섬이 아닌 평화의 섬으로 재탄생하기를 바란다.