동북아역사재단 2019년 05월호 뉴스레터

1919년 3월 1일을 기점으로 조선에서는 독립을 외치는 만세운동이 들불처럼 퍼져 나갔다. 나이, 신분, 성별을 뛰어넘어 전 계층이 참여한 이 운동은 국내를 넘어 해외까지 확산되었다. 올해 새 연재코너 <다시 보는 3·1운동>에서는 100년 전 전국을 뒤흔들었던 3·1운동 가운데 많이 알려지지 않았거나, 새로운 이야기를 해보려고 한다.

올해 3·1운동 및 대한민국 임시정부 수립 100주년을 맞이하여 ‘유관순 열사’가 부활하는 듯하다. 왜냐하면, 유관순이야말로 3·1운동의 상징이자 대명사이기 때문이다. 이에 따라 각종 언론과 학술회의, 기획 행사 등에서 유관순 열사를 조명하는 기회가 늘어나고 있다. 특히 올해 2월 말에 유관순 열사를 모티브로 한 영화 ‘항거 – 유관순 이야기’가 개봉되어 상당히 좋은 반응을 불러일으켰다. 적은 예산이 투입된 영화치고는 꽤 많은 115만여 명의 관객을 끌었다. 또 정부에서도 2월 말에 유관순 열사의 보훈 훈격을 높여 종전의 독립장3등급보다 높은 최고등급 ‘대한민국장’을 추서했다. 이러한 현상은 3·1운동 100주년이라는 특정 계기가 없었더라면 거의 불가능한 일이었다고 본다.

자료를 통해 유관순 열사의 흔적을 되짚다

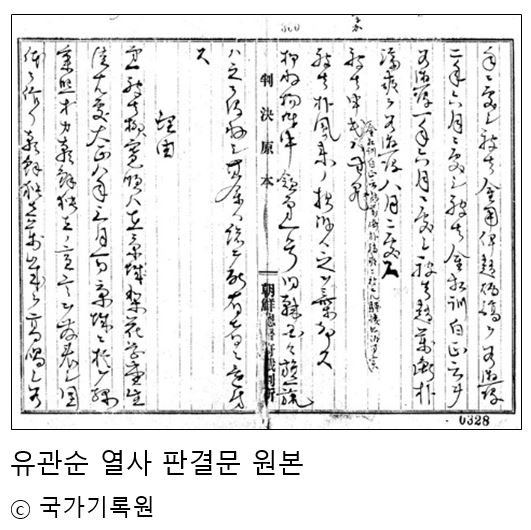

그녀는 1902년 12월 충남 천안군 병천(竝川, 아우내)에서 태어나 악명높던 서대문형무소에서 1920년 9월, 만 18세의 짧은 생애를 마감하고 말았다. 우리에게 너무나 익숙한 이름이다. 그러나 우리는 정말 이 분을 잘 알고 있을까? 유관순 열사는 왜 그토록 치열한 항쟁을 벌였을까? 이 간단한 질문을 생각하며 대표적인 자료를 검토해보기로 하자. 우선 10년 전에 공개된 유관순 열사의 경성복심법원(지금의 서울고등법원) 판결문의 주요 부분을 소개해 본다.

“피고 유관순은 경성(京城)에 있는 이화학당 생도인데, 대정 8년(1919년-필자) 3월 1일 경성에서 손병희 등이 조선독립의 선언을 발표하고 단체를 만들어 조선독립 만세를 외치고 독립시위운동을 하고 있음을 보고, 같은 달 13일 고향으로 돌아와 같은 해 4월 1일 충청남도 천안군 갈전면 병천(竝川, 아우내 시장)의 개시(開市)를 이용하여 조선독립 시위운동을 할 것을 계획하고, 자택에서 태극기를 만들어 이를 휴대하고, 같은 날 오후 1시경 이 시장으로 달려가 그곳에서 수천 명의 군중 단체에 참가하여 앞에서 언급한 태극기를 흔들며 이들과 함께 조선독립만세!라 외치고 독립시위운동을 함으로써 치안을 방해하였다.”

“...병천(竝川) 헌병주재소 헌병은 이를 제지하였으나 응하지 않자 발포하여 다수의 사상자가 발생하였고, 피고 유관순의 아버지이며 피고 유중무(柳重武)의 형인 유중권(柳重權)도 그 피해자의 한 명이 되자... 중략 피고 유중무, 유관순, 김용이(金用伊), 조인원(趙仁元 - 조병옥의 아버지), 조병호(趙炳鎬)는 군중에 솔선하여... 피고 유관순은 병천 헌병주재소 소장을 붙잡고 흔들고 또 그 가슴에 매달렸고...”

위의 판결문을 통해서 볼 수 있는 것처럼 유관순 열사는 아버지 유중권, 작은아버지 유중무 등과 함께 사실상 1919년 4월 1일 병천 만세시위운동을 주동했다고 할 수 있다. 특히 이 시위운동 과정에서 아버지 유중권과 어머니 이씨(李少悌)가 일본 헌병에 피살되었고, 숙부 유중무, 사촌 언니 유예도(柳禮道)도 참가하는 등 온 가족이 만세시위에 참가하는 적극성을 보였다.

부모 피살, 치열한 항쟁으로 격화

유관순은 결국 유중무와 함께 병천 독립만세운동 주모자로 체포되어 공주(公州) 검사국(檢事局)으로 송치되었다. 그런데 그녀는 여기서 공주 영명학교(永明學校) 학생대표로 4월 1일 공주읍 독립만세운동을 주도하다가 체포된 오빠 유우석(柳愚錫)을 만났으니, 참으로 기구한 운명이었다. 유관순의 부모님이 죽고, 유관순과 작은아버지 유중무가 감옥에 투옥되자 할아버지 유윤기(柳潤基)는 큰 충격을 받고 시름시름 앓게 되었다. 그리하여 유윤기는 불과 두 달 뒤인 1919년 6월 16일 75세를 일기로 별세하고 말았으니, 유관순 일가의 큰 비극이 아닐 수 없다. 이처럼 3·1운동 참여로 3대가 희생된 경우는 매우 드물다.

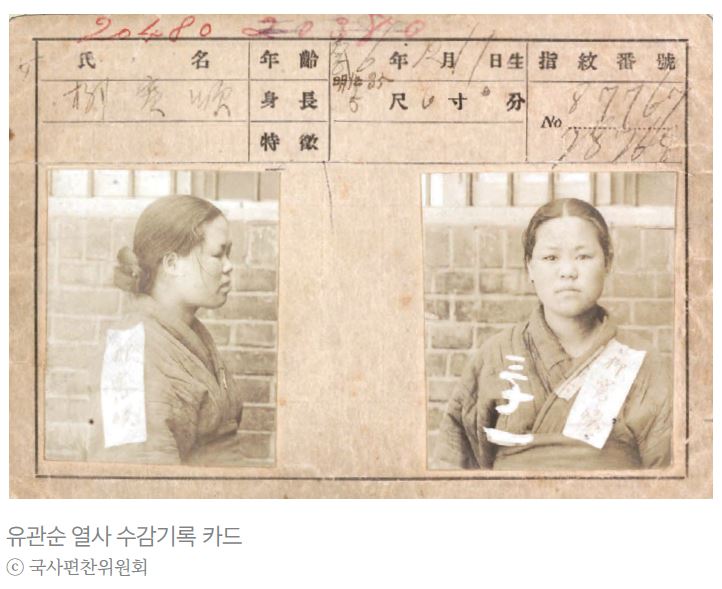

유관순은 공주 지방법원에서 소위 ‘보안법’ 위반 혐의로 징역 5년형을 선고받고 이에 불복하여 경성 복심법원에 공소하였지만, 3년형이 확정되어 서대문형무소에 수감되었다. 민족대표 손병희가 3년형을 선고받은 사실에 비하면 그녀의 1심 형량이 과중함을 알 수 있다. 그녀는 옥중에서도 어윤희(魚允姬)·박인덕(朴仁德) 등과 3·1운동 1주년 기념 시위를 전개하는 등 계속 독립만세를 외쳤다. 결국, 그녀는 열악한 옥중생활과 간수들의 모진 고문, 구타 등의 여독으로 18세의 꽃다운 나이에 옥중에서 순국하고 말았다. 1920년 9월 28일이었다. 이해 4월 일본의 ‘특사령(特赦令)’으로 형기가 1년 6개월로 단축되었는데, 석방을 불과 3일 앞둔 시점이었다.

우리는 이러한 사실을 통해 유관순 열사의 치열한 항쟁 배경을 어느 정도 이해할 수 있을 것이다. 일본 당국, 특히 조선총독부 등 식민지 통치 당국은 유관순 열사의 ‘철천지원수’가 되는 것이다. 부모님과 할아버지가 사망하고, 숙부와 오빠, 사촌 언니 등이 모두 3·1 만세시위운동에 참가하여 독립과 자유를 갈구한 것이다.

자유를 갈망한 여성들의 외침, 3.1운동

영국 런던 데일리 메일(Daily Mail) 기자로 3·1운동을 목도한 맥켄지(Frederick Arthur Mckenzie)는 『자유를 위한 한국인의 투쟁(Korea's Fight for Freedom)』을 저술하여 죽음을 무릅쓴 한국인의 독립의지를 세계에 알렸다. 그는 이 책의 17장을 ‘자유를 위한 소녀들의 순교(Girl Martyrs for Liberty)’로 설정하고 여학생과 소녀, 부녀자들의 3·1운동 참여를 상세히 서술하였다.

특히 그는 “한국독립운동의 가장 극적인 장면은 소녀들과 여성의 참여이다”라고 천명하였다. 그는 여학생들이 시위에 적극적으로 참여하는 모습을 기록했는데, “학교에서 나온 소녀들은 시위를 전개하며 온 시내를 휘젓고 다녔다”라고 여학생들의 시위 양상을 상세히 묘사하였다.

이처럼 3·1운동 당시 여학생들과 여성들의 참여가 두드러졌다. 유관순의 경우는 더욱 두드러진 경우이다. 그녀는 1919년 3월 5일 서울 남대문 앞 만세시위운동에 참가했다가 이화학당이 휴교하게 되자, 독립선언서를 감추고 귀향하여 고향에서 만세시위운동을 주도하였다.

유관순! 꼭 3·1운동 100주년이 아니더라도 그의 이름과 생애, 그리고 3·1 독립운동의 의미를 충분히 주목하고 반추할 필요가 있다.