동북아역사재단 2019년 05월호 뉴스레터

축섬의 여성 승선자 명부

중부 태평양의 축제도(Chuuk Islands,일명 트럭섬)는 일본의 남쪽에 위치해 일제시기 ‘남양군도’라 불리던 곳이다. 일본은 제1차 세계대전 이후 위임통치라는 명목 아래 축섬을 지배했다. 1930년대 후반부터는 군사기지를 건설하고 태평양 방위의 중심지로 삼고자 했다. 제2차 세계대전 때 일본 연합 함대의 근거지였던 축섬은 1944년 2월 미군의 대대적인 공습으로 전진기지로서의 기능을 잃었다. 일본이 항복 선언을 할 때까지 일본군의 점령하에 있었지만 인근 해역의 제해권은 미군이 완전히 장악한 상태였다.

일본이 전쟁을 일으킨 모든 곳에 ‘위안부’를 두었다는 사실을 상기할 때, 축섬에도 조선인‘위안부’가 존재했을터였다. 하지만 그 증거가 충분치 못했다. 축섬의 조선인‘위안부’는 일본군이나 일본인‘위안부’의 회고 속에서 간간이 등장할 뿐이었다.

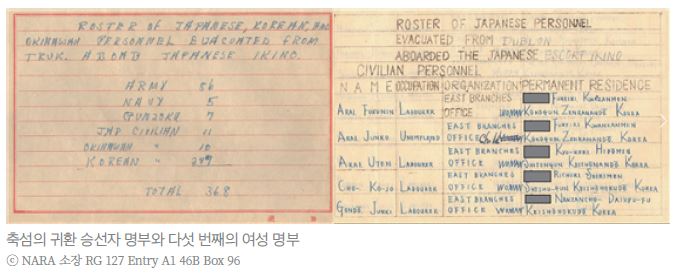

2000년대 초반 재미 연구자 방선주 박사가 미국의 국립문서기록관리청(NARA)에서 축섬의 승선자 명부 더미를 발견해 공개한 적이 있었다. 전쟁이 끝나고 연합군의 지휘 하에 귀환선에 오른 축섬 거주 조선인, 오키나와인 368명의 명단이었다. 이중 여성 26명과 아이 3명의 이름만으로 구성된 다섯 번째 명부가 심상치 않았다. 그러나 직업란에 노동자(Labourer)라고 표기되어 있었기 때문에 섣불리 ‘위안부’와 연결할 수 없었다.

잊히는 듯했던 명부 속 여성 26명은 20여 년 만에 다시 관심을 받았다. 2017년 여름, 일본군‘위안부’ 관계 자료를 찾기 위해 미국 국립문서기록관리청을 방문했던 서울대 정진성 연구팀은 축섬 주둔 미군의 전투 일지 속에 삽입되어 있던 여성들의 사진을 발견했다. 1946년 1월 17일 귀환선을 타는 날, 간호사 제복처럼 보이는 하얀 원피스를 입고 짐을 챙기거나 이동 중인 젊은 여성들의 모습이었다. 그중에는 돌 전후 아이를 업고 있는 여성도 있었다. 미군 작전 일지의 문자 기록은 이 여성들에게 크게 관심을 두지 않았다. 다만 ‘의료활동’이라는 항목에 짧게 언급할 뿐이었다.

“이번 달에 오키나와인, 한국인, 타이완인들을 포함한 일본 국적 민간인들에 대한 대규모 소개(疏開)가 이루어졌다. 대부분 ‘위안부’였던 한국인 여성에 대한 소개는 미군 병사들 사이에서 성병의 가능성을 낮췄다.”

명부에 표기된 ‘노동자’는 어쩌면 여성들의 희망 사항이 었을지도 모른다. 명부에는 그 희망대로 표기했던 미군은 위생문제 차원의 기록에서는 이 여성들이 ‘위안부’ 출신이었음을 적시했다. 미군의 시각에서 이 여성들은 잠재적 성병 보균자로서 서둘러 방출시켜야 할 대상었던 것이다.

피해 여성의 기억과 경험 좇아가기

당시 연구팀의 일원이었던 나는 한국 정부에 등록된 피해 여성들의 기록 속에서 ‘도라쿠도(축섬)’를 언급한 한 여성을 발견했다. 대구에 거주하다 2008년에 돌아가신 이복순 할머니였다. 대구의 지원단체는 할머니의 피해 지역을 인도네시아 자바라고 소개하고 있었다. 나는 관계자인 이인순 님(현재 희움 일본군‘위안부’역사관 관장)에게 미군 작전 일지의 사진들을 보여주고 이복순 할머니가 있는지 물었다. 이인순 님은 곧바로 한 장의 사진을 지목하며, 80세의 할머니 사진을 보내줬다. 미군 사진 속 20세의 여성과 흡사하게 겹쳐지는 얼굴이었다.

축섬의 승선자 명부를 검토하니 ‘히토가와 후쿠준(Hitokawa fukujun)’, ‘대구부(Daikyu-fu)’라고 표기된 여성이 눈에 들어왔다. ‘후쿠준’은 ‘복순(福順)’의 일본식 발음 표기이다. 사진 속 여성이 이복순 할머니가 맞는 걸까? 창씨명이 ‘히토가와’였는지 확인해야 했다. 그러나 제적등본을 추적해 가는 동안 부친의 이름이 포함된 할머니의 원적(元籍)은 아무리 찾아도 전산상에 나오지 않았다. 포기하려는 순간, 식민지 시기에 작성된 부친의 호적을 찾았다는 소식이 들려왔다. 전산 검색에 한계를 느낀 경북 안동군 길안면 면사무소 계장님이 오래된 종이 자료를 일일이 확인해 찾았다는 것이다. 길안면은 할머니가 돌아가실 때까지 살던 곳이었고, 계장님은 호적이 갖는 역사적 무게를 엄중히 느꼈다고 했다. 추적 3개월 만에 찾아낸 부친의 창씨명은 히토가와(仁川), 이복순 할머니가 끌려갈 무렵인 1943년의 주소지는 ‘대구부 내당동 871번지’였다. 1946년 1월, 20세의 이복순이 미군에게 불러준 이름과 주소지와 완벽하게 일치하는 것이었다. 이인순님은 이복순 할머니가 생전에 피해 지역이 어디인지 자세히 말한 적이 없고, 더운 곳이었으며 주사 놓는 법을 배운 적이 있다고 해서 인도네시아로 추측했다고 말했다. 1993년 정부에 피해 신고를 할 때 할머니는 ‘좋은 일자리가 있다는 말을 듣고 ‘도라쿠도’에 끌려갔으며, 전쟁 후 연합군이 배를 태워줘 일본 ‘우랑가와’라는 곳에 도착했다. 이후 도쿄에서 기차를 타고 후쿠오카의 ‘하카다’에 가서 부산항에 도착, 열차를 타고 대구 집으로 돌아왔다’고 이야기했다.

구술, 사진, 주변의 증언, 문서 자료를 통해 재구성하면 이복순은 1946년 1월 17일 동료 26명과 그녀들이 낳았을 것으로 추측되는 아이 3명과 함께 이키노(IKINO)호를 타고 축섬을 떠났다. 1946년 3월 2일 자 뉴욕타임스(The New York Times) 기사에 담긴 미 해병 장교의 이야기에 따르면 이 여성들은 어디에 가도 환영받지 못하는 처지라며 미래를 두려워했던 것으로 보인다. 이키노(生野)호는 일본 가나가와현(神奈川県) 요코스카시(横須賀市)의 ‘우라가(浦賀)’항으로 들어온 귀환선이었다. 이후 이복순은 가까운 도쿄로 갔다가 규슈 지역의 후쿠오카현(福岡県) 하카다항에서 부산행 배를 타고 돌아왔다.

‘위안부’ 피해 기록을 채워간다는 것

흔히 접할 수 있는 ‘위안부’ 문제에 대한 인식은 문서자료를 더 많이 발굴해 그 피해를 입증하고 일본의 가해 책임을 촉구해야 한다는 것이다. 그러나 피해자와 가해자 모두에게 외면 혹은 은폐하고 싶은 호칭이었을 ‘위안부’의 문서자료를 찾아내는 일은 그리 수월하지 않다. 발견한다 해도 피해 여성을 상대화하는 문서상의 기록이어서 ‘위안부’ 문제의 본질에 접근하는 데 어려움이 있다. 축섬의 조선인 ‘위안부’ 이야기는 문서자료로서 입증된 피해 사실이 아니다. 피해 당사자인 이복순의 존재와 이야기가 있었고, 이를 뒷받침한 사진과 문서가 있었으며 그 이야기를 함께 맞춰나간 사람들의 기억과 노력이 있었다. 문서에 의지하기보다 당사자의 이야기를 적극적으로 들으려는 청자의 마음이 있었기에 단편적으로 흩어진 조각들을 엮을 수 있었다. 함께하는 우리들의 의지에 따라 ‘위안부’의 기록은 계속 채워나갈 수 있는 것이다.