동북아역사재단 2024년 07월호 뉴스레터

- 허성호 EBS 역사전문 프로듀서

파시즘 국가의 올림픽 vs 나라 없는 민족의 올림픽

『식민지 조선의 올림픽 민족주의』

허성호 EBS 역사전문 프로듀서

올여름, 다시 올림픽이 찾아온다. 100년 전이나 지금이나 4년에 한 번씩 세계인을 열광하게 하는 세계에서 가장 큰 국제 이벤트인 올림픽, 오늘을 사는 한국인에게야 흥미진진한 치맥 안주이지만, 나라 잃은 식민지 백성에게 이 국가대항전은 어떤 의미로 다가왔을까. 『식민지 조선의 올림픽 민족주의』(동북아역사재단, 2023)는 약 100년 전, 한국이 일본의 지배를 받던 시절의 올림픽에 관한 이야기다.

1930년대 팽창주의를 강화하고자 올림픽 유치에 혈안이 되어 있던 일본제국 그리고 같은 시기 역시 올림픽을 통해 일제에 저항적 민족주의를 강하게 표출하고자 했던 식민지 조선 사회, 이 상반된 입장을 생생하게 규명해 오늘 우리가 무의식중에 즐기고 있는 올림픽의 의미를 다시 한번 생각해 보는 계기를 마련하고자 했다.

올림픽 유치에 사활을 걸었던 일본제국

제11회 베를린올림픽이 시작될 무렵인 1936년 7월 31일, 일본은 아시아 최초로 올림픽 개최권을 따냈다. 1923년 관동대지진 극복을 위한 도시 재건과 함께 1940년 이른바 ‘기원 2600년’을 기념하면서 신성한 건국 설화를 통해 일본 대중을 사상적으로 군국주의화하기 위한 목적이었다. 대외적 측면에서 올림픽은 1932년 만주국을 세우고 1933년 국제연맹에서 탈퇴한 일본이 국제적 고립을 막고 국제사회에서 팽창을 정당화하기 위한 외교의 장이었다.

올림픽 유치가 간절했던 일본은 수단과 방법을 가리지 않았다. 유치 경쟁국인 이탈리아의 무솔리니와 막후 협상을 추진했고 이 정치개입 행위는 IOC 내에 큰 논란을 불러와 개최지 선정이 1년 연기되기까지 했다. 표결 5개월을 앞두고 일본은 IOC 위원장을 개인 자격으로 초청해 향응을 제공했다. 올림픽 참가자들의 교통비가 부담된다는 지적을 듣고, 예정에도 없던 약 300억 원(현재 원화 가치 환산액) 상당의 여행 보조금을 뒤늦게 약속하기도 했다.

일본 여배우들과 나치기, 일장기, 올림픽기-1936년 도쿄 다카라즈카(宝塚) 극장,

현 도호(東宝)의 여성 배우들이 나치, 일본, 올림픽기 앞에서 포즈를 취했다. (출처: 폴란드 국립디지털아카이브)

결국 일본은 개최권 획득에 성공했고 일본 사회 내에서 올림픽 열기가 크게 고조됐다. 그러나 곧 암초에 부딪혔다. 올림픽 유치라는 목표는 1932년부터 이어온 것이었지만 올림픽 유치에 성공하던 1936년 즈음에 일본의 최대 국정 과제는 아시아 침략의 실행으로 전환되어 있었다. 여기에는 천문학적인 예산과 인력이 필요했고 국민에게 국가를 위한 희생을 요구하려는 시국에 국민을 들뜨게 할 스포츠 이벤트에 막대한 예산을 쏟아붓는 일은 사치가 됐다. 결국 군비증강 전략에 따른 예산 부족, 올림픽 주경기장 건설의 난항, 1937년 중일전쟁 도발에 따른 국제사회의 올림픽 보이콧 등의 문제에 직면했다. 1938년 7월 15일, 일본이 올림픽 개최를 IOC에 반납하면서 1940년 제12회 도쿄올림픽은 역사 속으로 사라진다.

일본은 군국주의 목표를 달성하기 위해 올림픽 개최를 스스로 포기한 흑역사를 남겼다. 무산된 제12회 도쿄올림픽은 유치부터 개최 준비, 그리고 포기에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 군국주의가 스포츠와 올림픽을 어떻게 오염시키는지를 매우 일관되게 보여주었다.

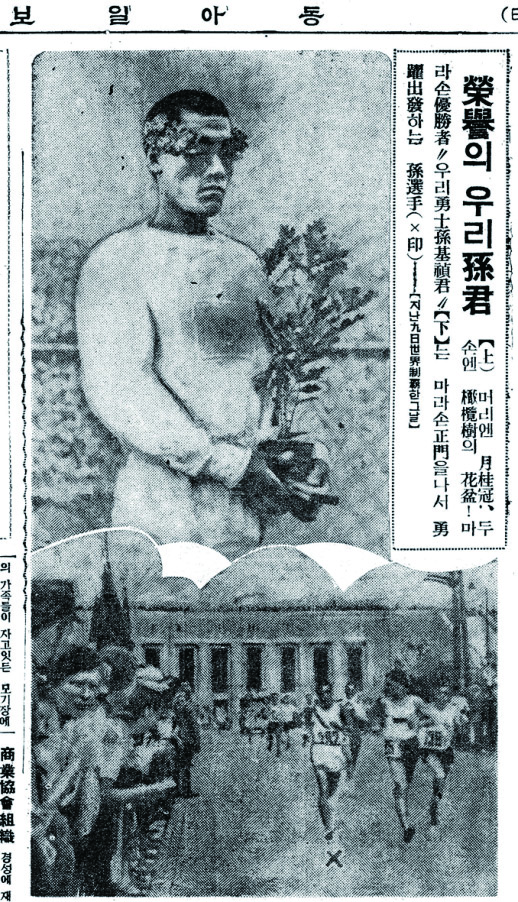

1936년 제11회 베를린올림픽 마라톤에서 우승한 손기정이 시상대에서 월계관을 든 사진

(출처: 『오사카아사히신문』,1936.8.23)

『오사카아사히신문』 사진에서 일장기를 지우고 게재

(출처: 『동아일보』,1936.8.25, 석간기사)

식민지 조선에서 자취를 감춘 올림픽

일본은 올림픽이라는 국가적 스포츠 이벤트를 통해 ‘내선융화’를 강화하고 ‘국민총동원’으로 확장하려는 통치 전략을 구상했다. 이와는 달리 조선인들에게 올림픽은 국가가 아닌 민족 단위로 인식되는 행사였다. 근대 스포츠를 처음 접하면서 동시에 가혹한 식민 지배를 맞이한 조선인에게 올림픽은 식민지 통치 권력이 강요해 온 열등감과 차별에 맞서 ‘저항과 통쾌’라는 공통의 감정을 경험하는 장이었다. 이것이 바로 식민지 조선의 ‘올림픽 민족주의’였다.

꾸준히 끓어오르던 조선의 올림픽 민족주의는 결국 1936년 제11회 베를린올림픽에서 조선의 서북지방 극빈층 출신 고교생인 손기정(孫基禎)의 우승으로 폭발해 일제 식민당국에 체제의 위협으로 떠올랐다. 이는 지배 권력의 사회문화적 통제 전략이 민중 사회에서는 전혀 의도하지 않은 방향으로 전개될 수 있음을 시사한다.

식민지 조선에서 올림픽 민족주의라는 부작용을 맞이한 일제는 도쿄올림픽을 앞두고 본국에서 다양한 축하 이벤트와 관련 정책을 쏟아내던 것과 달리, 식민지 조선 사회에서는 올림픽을 철저히 배제하는 전략을 구사했다. 민족주의의 확산 창구인 언론에 대해서는 무자비한 통제로 대응했다. 올림픽 민족주의의 아이콘이었던 마라톤 우승자 손기정은 내선일체 및 군국주의 강화의 수단으로서 반민족주의적 형태로 동원됐다. 도쿄올림픽 개최 열기가 한동안 뜨거웠던 일본과는 달리 조선의 올림픽 신드롬은 빠르게 냉각되었다.

1940년에 개최 예정이었던 제12회 도쿄올림픽은 일본이 개최권을 반납한 1938년 7월에 사라진 올림픽이다. 그러나 식민지 조선 사회에서는 이미 1936년 8월 올림픽 민족주의 열풍 직후부터 사라지기 시작한 올림픽이다. 이는 한국인이 ‘인류의 대제전’을 표방하는 올림픽에 참가한 이래 올림픽에서 의도적으로 배제된 최초의 역사가 되었다. 더 나아가 올림픽과 같은 대규모 국제 이벤트에서 특정 집단이 소외되는 하나의 유형을 보여준다.