동북아역사재단 2023년 06월호 뉴스레터

그림 1 안악 3호분 아궁이 부뚜막 전경

(출처: 『고구려고분벽화』, 조선화보사출판부, 1986, 도면 13)

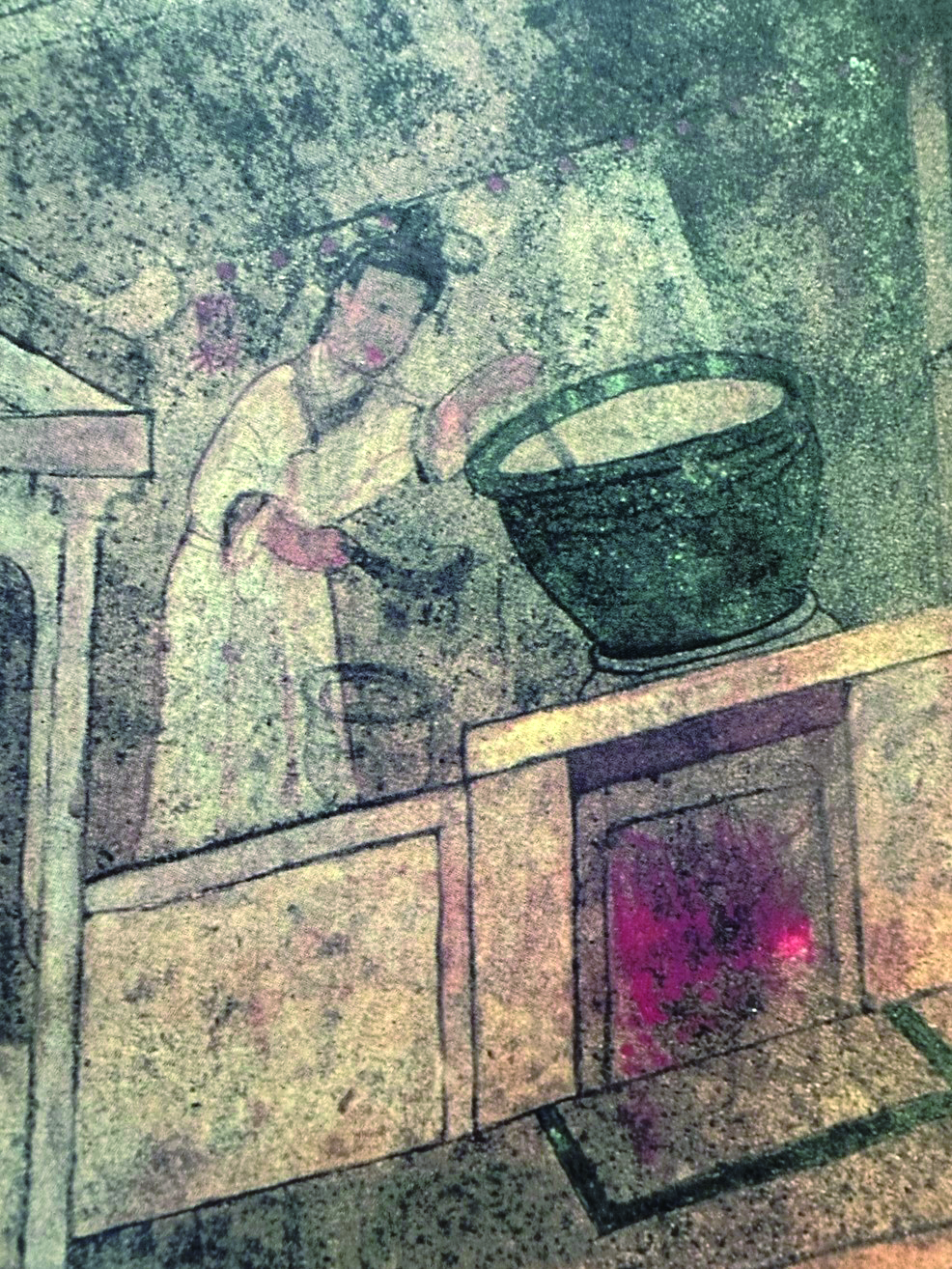

그림 2 안악 3호분 여성 조리 장면 확대

고구려인들, 밥심으로 살다

흔히 한국인들은 ‘밥심'으로 산다고 한다. 그만큼 우리에게 밥은 절대 없어서는 안되는 주식이다. 이러한 밥을 끼니마다 잘 먹기 위해서 곡물로 밥을 맛있게 지어야 하는데, 고구려에서는 대체로 시루를 사용해 밥을 했다. 시루는 고조선 시대부터 자주 사용된 조리기구로 수증기와 열을 충분히 공급하여 다양한 식재료를 익히는 데 효과적이었다. 특히, 질그릇으로 밥을 해도 흙냄새가 배지 않게 하면서 곡물을 잘 호화시켰으므로 시루는 가마솥이 대중화되기 전까지 많이 사용되었다.

실제로 안악 3호분 부엌도에는 고구려인들이 시루로 밥 짓는 모습이라 여길 수 있는 상황이 묘사되어 있다(그림 1). 부엌의 여성들은 각각 아궁이에 불을 피우거나 그릇을 정리하며 부뚜막에 걸쳐진 솥과 결합된 시루 안으로 주걱을 넣어 젓고 있다. 이들 중 주걱을 든 여인은 밥을 푸기 전이나 밥을 고루 익히기 위해 뜸 들이기 전에 위와 아래를 섞고 있다고도 보인다. 이렇게 부뚜막 위의 조리 기물을 시루로 보는 이유는 시루와 연결된 자비용기 아랫부분이 아궁이 속 불 위에 붉은 선으로 표현되어 있기 때문이다(그림 2).

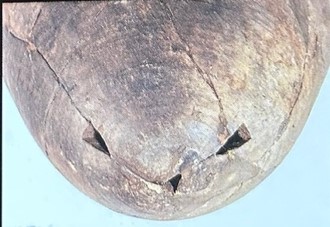

밥을 비롯한 여러 음식을 만들기 위해 고구려인들이 사용한 시루는 다양하며 하부 구멍의 크기나 모양도 다채롭다. 출토된 시루 하부에 생성된 구멍은 작은 크기로 촘촘하게 뚫은 것에서 일정한 크기와 개수가 있거나 큰 구멍을 낸 것 등 여러 가지이다(그림 3).

한편, 고구려인들은 식사 때마다 적지 않은 양의 밥을 먹었다고 추정되는데, 그 이유로 여러 유적지에서 발굴된 그릇의 크기를 들 수 있다. 고구려인들이 사용했던 그릇은 용량이 상당하며, 이 그릇에 담은 한 끼의 식사량은 현재 성인이 섭취하는 양보다 훨씬 많다(그림 4). 본래 고구려에는 “음식을 아껴먹는 풍속(其俗節食)”이 있다고 했지만, 그릇에 드러난 고구려 사람들의 식사량은 ‘밥심’이라는 말이 왜 생겨났는지를 실제로 증명하고 있다.

그림 3 지경동 1호분 출토 시루 바닥(고구려 유적에서 출토된 시루의 다양한 하부 모양)

(출처: 『우리속의 고구려』, 경기도박물관, 2005, 195, 97, 112, 193쪽)

그림 3 아차산 4보루 출토 시루 바닥 (고구려 유적에서 출토된 시루의 다양한 하부 모양)

(출처: 『우리속의 고구려』, 경기도박물관, 2005, 195, 97, 112, 193쪽)

그림 3 시루봉보루 출토 시루 바닥 (고구려 유적에서 출토된 시루의 다양한 하부 모양)

(출처: 『우리속의 고구려』, 경기도박물관, 2005, 195, 97, 112, 193쪽)

그림 3 시루 바닥 (고구려 유적에서 출토된 시루의 다양한 하부 모양)

(출처: 『우리속의 고구려』, 경기도박물관, 2005, 195, 97, 112, 193쪽)

그림 4 시루봉보루 출토 완(9.9cm×18.4cm)과 ×자로 개인용 그릇임을 표시한 그릇

(출처: 『우리 속의 고구려』, 경기도박물관, 2005, 108쪽.)

그림 4 시루봉보루 출토 완(9.9cm×18.4cm)과 ×자로 개인용 그릇임을 표시한 그릇바닥

(출처: 『우리 속의 고구려』, 경기도박물관, 2005, 108쪽.)

고구려인들의 ‘잇템(it item)’ 쌀밥과 떡, 발효음식의 조력품 시루

고구려인들에게 밥은 언제나 중요했지만 쌀밥은 더욱 특별했다. 쌀밥을 먹는 것 자체가 신분의 고귀함과 부유함을 증명하는 것으로 여겼으며, 자랑거리가 되었다. 덕흥리 벽화고분의 묘지명에 “날마다 쌀밥을 먹었다”라는 내용이 기록될 정도였다. 밥 외에도 곡물을 사용해 시루로 찐 음식에는 떡이 있다. 쌀이나 여러 곡물을 그대로 쪄서 떡메로 치거나 알곡을 갈아 찐 떡 및 콩이나 팥 등을 부재료로 넣거나 가루로 내어 묻혀 먹는 떡도 있었을 것이다. 그중 두류를 활용해 만든 떡은 일본 정창원 문서에 기록된 대두병(大豆餠), 소두병(小豆餠)에 영향을 주었다고 평가된다. 고구려의 두류, 특히 대두는 『제민요술』의 “황고려두, 흑고려두”와 같이 국명으로 그 명칭이 특정될 정도로 품질의 우수성을 인정받았다. 이런 콩을 넣은 떡은 맛과 영양이 모두 좋아서 고구려인들이 즐겨 먹었고 나아가 일본에까지 영향을 주었다고 이해된다. 고구려 떡의 유명세는 일본에서 기록한 ‘박병(狛餠)’을 통해서도 알 수 있는데, 박(狛)은 일본어 ‘코마(コマ)’를 의미하므로 박병은 고구려의 떡이란 뜻이다.

고구려인들이 잘 만든다고 소문난 발효음식인 술(旨酒)과 시(豉)를 만들 때도 시루는 큰 역할을 담당한다. 좋은 술을 만들 때 필수적인 것은 꼬들하게 찐 지에밥이다. 지에밥에 누룩을 섞어 버무린 술밑은 풍부한 맛을 내는 술의 원료가 된다. 일찍부터 지주를 만들어 마신 고구려인들은 시루로 지에밥을 잘 해내 훌륭한 술을 빚었다고 할 수 있다.

고구려인 및 고구려를 계승한 발해인들이 귀하게 여긴 “책성의 시”와 같은 콩장 제조에 있어 콩을 잘 익히는 것은 중요하다. 고질량의 고려두를 충분히 쪄내 띄운 시는 고구려인들을 살찌웠을 뿐만 아니라 고구려계 발해인을 고구려의 후손답게 만드는 민족적이고도 감각적 정체성이기도 했다.

이처럼 시루로 쪄내 만든 여러 음식들은 고구려 사람들의 맛과 생활을 풍부하게 만들었고 현재까지도 한국인의 식생활에 깊은 영향을 주고 있다.