동북아역사재단 2023년 05월호 뉴스레터

동북아역사재단의 〈일제침탈사 편찬사업〉은 일본 제국주의의 한반도 침탈과 식민지 지배 실태를 체계적으로 연구하고 종합하여 총서로 발간하기 위해 기획되었다. 자료총서, 연구총서, 교양총서로 구성되어 있으며, 정치·경제·사회· 문화 분야로 나누어 학계 전문가들이 집필에 참여하고 있다. 〈일제침탈사 시리즈〉에서는 발간된 일제침탈사 총서 가운데 한 권을 선정하여 소개한다.

1907년 룽징에 건립된 통감부 임시간도파출소 자리에 세워진 기념비

심상(心想)의 만주와 현실 만주

1945년 8월 일제의 패전과 우리의 해방은 만주지역 한인들에게도 새로운 삶에 대한 갈림길을 결정해야만 하는 사건이었다. 해방 전 중국 동북지역에 거주했던 한인 가운데 약 100만 명은 한반도로 귀환했고 나머지는 그대로 정주하면서 1952년 중국공민(조선족)의 지위를 얻었다. 1992년 한중수교 이후 ‘조선족’들은 한국의 각 산업 현장에서 공동체의 일원으로 자리 잡기 시작했다. 연변조선족자치주(약칭 연변)의 조선족들이 한국사회에 자리 잡은 지도 벌써 30년이 훌쩍 넘었다. 그들의 문화는 한국과 중국의 차이를 좁히는 매개체 역할을 하고 있다.

만주는 역사적으로 중심과 변연(邊沿)을 반복했던 공간이었다. 고대부터 현대까지 왕조와 근대국가의 생성과 소멸 속에서 한국인에게는 ‘고구려의 기상’이 서린 곳으로 강조되었다. 일본인들에게는 한 번쯤 ‘제국의 꿈’을 실현했던 곳이었다. 중국사에서는 소수 민족이 흥기한 곳이자 가깝게는 청나라의 발상지로 인식, 강조되었던 지역이었다. 오늘날에는 중국이 ‘동북진흥전략’을 야심차게 계획하고 추진하고 있는 지역이기도 하다.

1910년 경술국치 이후 한국의 애국지사들은 나라를 되찾기 위해 전 세계를 무대로 독립운동을 펼쳐 나갔다. 그들의 활동무대 가운데 가장 치열하게 일제와 싸웠던 곳이 바로 만주지역이다. 한국 독립운동의 시간과 공간의 역사를 고스란히 머금고 있는 만주지역은 오늘날에도 여전히 한국인들에게는 중요한 지역으로 각인되어 있다.

만주 지역 실태조사의 제1보, 통감부 임시 간도파출소

1906년 11월 통감 이토 히로부미(伊藤博文)는 간도문제의 해결 및 한인 보호를 구실로 「간도독무청편제(間島督務廳編制)」를 제정했다. 일제는 1907년 8월 22일 대륙침략의 교두보로 룽징(龍井)에 간도파출소를 설치했다. 파출소의 설치 의도는 명목상 한인 및 일본인 보호였지만 실질적인 목적은 만주침략에 대비한 본격적인 현지조사와 간도 내 중국관헌의 동향 및 정세 관찰에 있었다.

간도파출소 조사과장 시노다 지사쿠(篠田治策)는 도쿄제국대학 법학부를 졸업하고 간도파출소, 한국통감부, 조선총독부의 관료를 지냈던 인물이다. 훗날 경성제국대학 총장까지 역임했다. 이러한 그의 활동은 『통감부임시간도파출소기요』,『간도산업조사보고서』로 정리되어 출간되었다. 특히 그는 십 여 년 간 지속되었던 간도 관할문제에 대해 일제의 발언권을 강화하고 나아가 간도에서의 독점적 지위를 확보하기 위한 전위대 역할을 수행했다.

조선인 민회, 분열과 감시로 만주 한인사회 통제

일제는 북간도 한인사회에 대한 지배력을 강화하고 침략기반을 확고하게 다지기 위해 일본영사관 관령에 의해 강고하고 권위 있는 공공단체를 설립하려 했다. 즉 일본인거류민회에 준하여 조선인 민회를 설립했다. 일본영사관은 조선인 거류민회를 확실하게 지휘하고 감독하는 체제를 구축했다. 일본영사관은 조선인 거류민회 회장을 비롯한 임원에 대한 임면권을 장악하고 회원들의 선거권이나 피선거권을 완전히 배제했다. 조선인 거류민회의 재정문제와 제반 의결사항도 반드시 영사관의 인가를 받아 시행하도록 규정한 결과 조선인 거류민회는 일본영사관의 완전한 보조기관으로 전락하고 말았다.

일본영사관에서 조선인 거류민회에 부여한 임무 가운데 가장 중요한 것은 조사활동이었다. 조사활동에는 호구, 농업경영, 가축, 중국 지방당국의 세금 내역 등 여러 가지가 포함되었다. 일본영사관은 조선인 거류민회의 이와 같은 조사활동을 통해 한인사회에 대한 기본 정보를 수집했다. 조선인 민회는 북간도를 비롯해 전 만주로 확대 설치되었다. 재만 조선인들에 대한 제국 일본의 감시와 통제는 조선인민회를 통해 조직적이며 세밀하게 진행되었다. 이른바 이한제한(以韓制韓), 즉 한인을 통해서 한인을 통제하는 것이 제국 일본으로서는 가장 효율적인 재만 조선인 통제방식이었다.

『일제의 재만 조선인 정책』(동북아역사재단, 2022)

만주로의 조선인 강제이주, 그들의 유산

‘만주사변’을 기점으로 한인 이주의 패턴은 개인이주와 집단이주가 혼합된 형태로 진행되었다. 1931년 9월 18일에 일어난 만주사변은 제국 일본이 대륙침략을 본격적으로 실행한 역사적 사건이었다. 그 이듬해 만주국이 세워졌으며, 14년간 제국 일본이 통치했다.

관동군의 막강한 화력을 앞세워 성립된 만주국은 협화(協和)를 건국이념으로 내세우면서 그 반대세력에 대한 철저한 탄압기술을 선보였다. 이른바 치안숙정을 실시했으며, 항일세력을 제거하고자 했다. ‘안전농촌’의 탄생은 여기에서 비롯되었다. 하지만 만주사변, 만주국 성립 과정에서 파생된 안전농촌의 설립은 한인에게는 강제성의 또 다른 울타리이기도 했다. 안전농촌을 ‘안전’하게 세운 일제로서는 ‘치안의 담보’와 수탈의 가속화를 함께 추진할 수 있었고, 그 중심에 이주 한인이 있었다.

만주국 성립으로 일본인 이민이 급증하리라는 예상과 달리, 교착상태에 빠지게 되자 일제는 1934년 제1차 이민회의를 개최해 농업이민을 포함한 여러 형태의 이민정책에 대한 전반적인재검토에 들어갔다. 1935년 7월 만주척식주식회사와 만주이민협회를 통해 10개년 100만 호 500만 명 일본인 이주계획을 세웠다. 일본인 이민은 ‘이주비용’의 과다 계상으로 재정적 부담이 가중할 것이라는 반대여론을 뒤로한 채 추진되었다. 만주국에서 야마토(大和) 민족이 식민통치의 핵심으로 자리 잡고 피압박 민족의 항일 역량을 제어하기 위해서 일본인의 대량 이민이 절대적으로 필요하다는 인식을 투영한 계획이었다. 하지만 1937년부터 1941년까지 5개년 계획으로 실질적인 일본인 이주 호수는 42,000여 호에 지나지 않았다. 그 대안으로 대규모의 조선인들을 만주로 강제 이주시켰다.

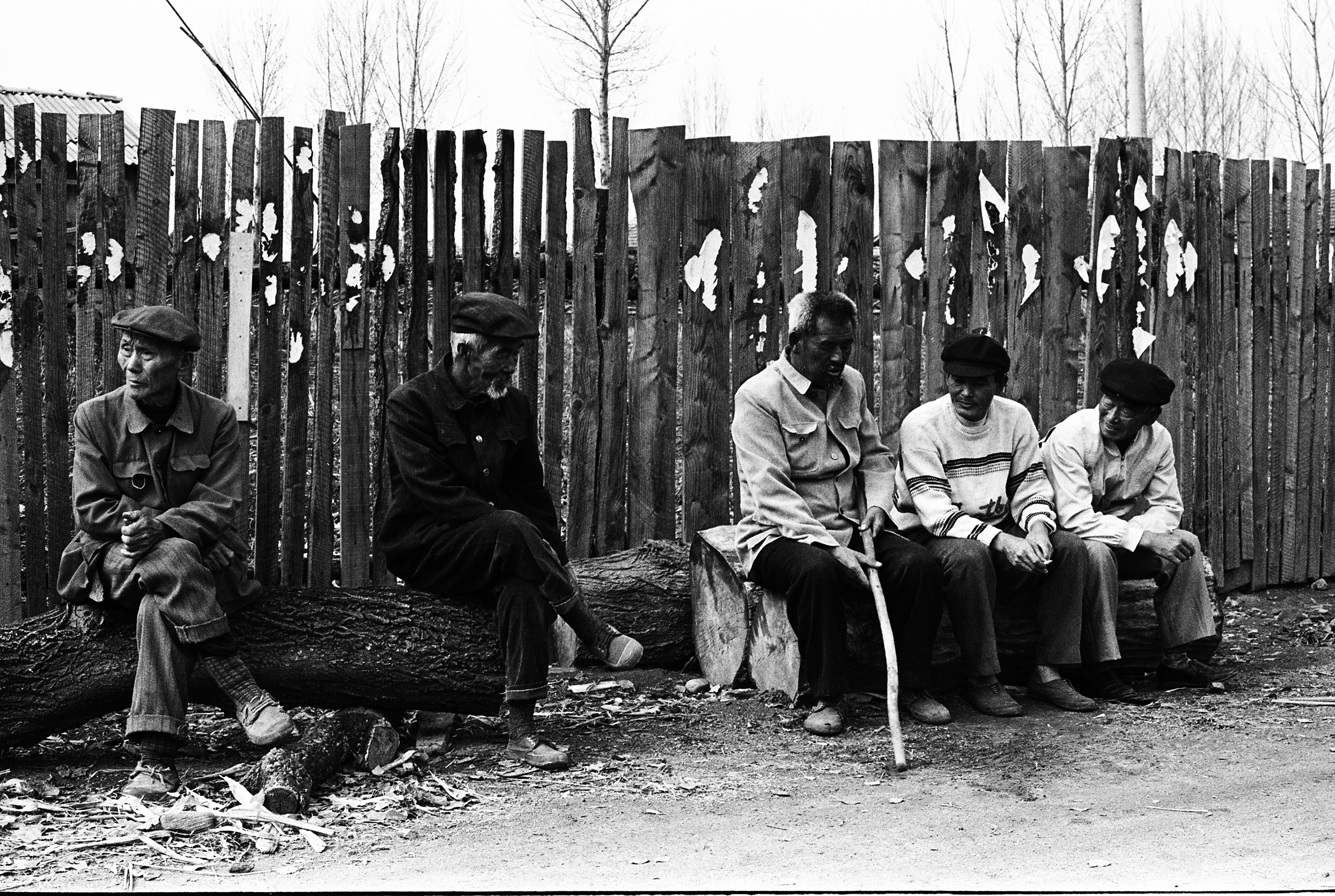

만주국에서는 ‘개척민’들의 안전을 위한다는 명목으로 토성을 쌓았으며, 이주민들은 이곳에서 감옥과도 같은 생활을 보냈다. 경제공동체의 완성을 통해 전시체제를 유지하려고 했던 만주국은 오족협화(五族協和)를 내세워 이주 한인들을 통제했다. 통제와 감시의 선결 조건은 강제성이었다. 강제 이주된 조선인들은 해방과 동시에 정착과 귀환의 갈림길에서 고민했다. 고단한 이주를 강요당했던 조선인의 상당수는 해방 후 귀환하지 못한 채 중화인민공화국의 공민(公民)이자 소수 민족인 조선족으로 살아가고 있다.

안도현 남도촌의 해방 전 이주한 조선인들(2001.10.23.)

동북아역사재단이 창작한 '제국주의 일본의 ‘왕도낙토’ 만주: 침략과 ‘공존’, 강제의 중층적 지대' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.