동북아역사재단 2021년 06월호 뉴스레터

“슬픈 소식을 전해야겠습니다.”

‘마지막 조선인 B·C급 전범’ 이학래(1925~2021) 동진회 회장의 죽음을 알리는 부고는 짤막한 문장으로 시작했다. 재일 동포들이 집단 거주하는 오사카 이카이노에서 ‘샛바람 문고’를 운영하는 후지이 고노스케(藤井幸之助)는 3월 28일 페이스북을 통해 이 회장이 이날 오후 향년 96세로 숨졌다고 밝혔다.

“이학래상이 지난 26일 자택에서 넘어져 머리를 부딪치고 다리가 부러져 병원으로 이송됐지만, 치료의 보람도 없이 28일 오후 2시 10분 숨졌습니다. 그는 마지막까지 먼저 숨진 동료들을 생각하고, (BC급 전범들을 구제하기 위한) 입법을 위해 노력했습니다. 아베 신조 정권이 힘으로 입법화를 가로막았습니다.”

이학래 동진회 회장

2015년 4월 촬영(필자 제공)

스물두살 조선 청년 ‘전범’이 되다

후지이의 설명대로, 조선인 BC급 전범 이학래의 일생은 부당한 일본 국가 권력을 상대로 한 투쟁으로 점철된 삶이었다. 1925년 전라남도 보성에서 3남매의 첫째로 태어난 그는 1942년 봄 면장에게서 갑작스러운 호출을 받았다. “‘남방 포로 감시원’을 모집하는데, 자네가 가소!” 근무 기간은 2년, 한 달 월급은 50원이라고 했다. 17살 소년은 2년만 고생하면 징용과 머잖아 시행될 징집을 면할 수 있다는 생각에 지원서를 제출하고, 1942년 8월 19일 부산에서 동남아시아로 향하는 배에 올랐다. 그로부터 3년 뒤 일제가 패망하면서 연합국 포로를 학대한 죄로 오스트레일리아 군사 법정에서 ‘사형 선고’를 받게 되는 고통스러운 삶이 시작되었다.

1941년 12월 태평양전쟁을 일으킨 일본은 동남아시아 전선에서 파죽지세의 승리를 거듭했다. 일본 정부는 이 과정에서 발생한 수십만 명에 이르는 연합군 포로를 감시하기 위해 3,012명의 조선인 청년들을 동원했다. 일본군은 이학래가 배치된 타이에서 충분한 식량·의약품·의복도 지급하지 않은 채 포로들에게 혹독한 노동을 강요했다. 그들은 영화 〈콰이강의 다리〉(1957)로 유명해진 태면철도(타이~미얀마를 잇는 철도)를 건설하는 작업을 해야 했다.

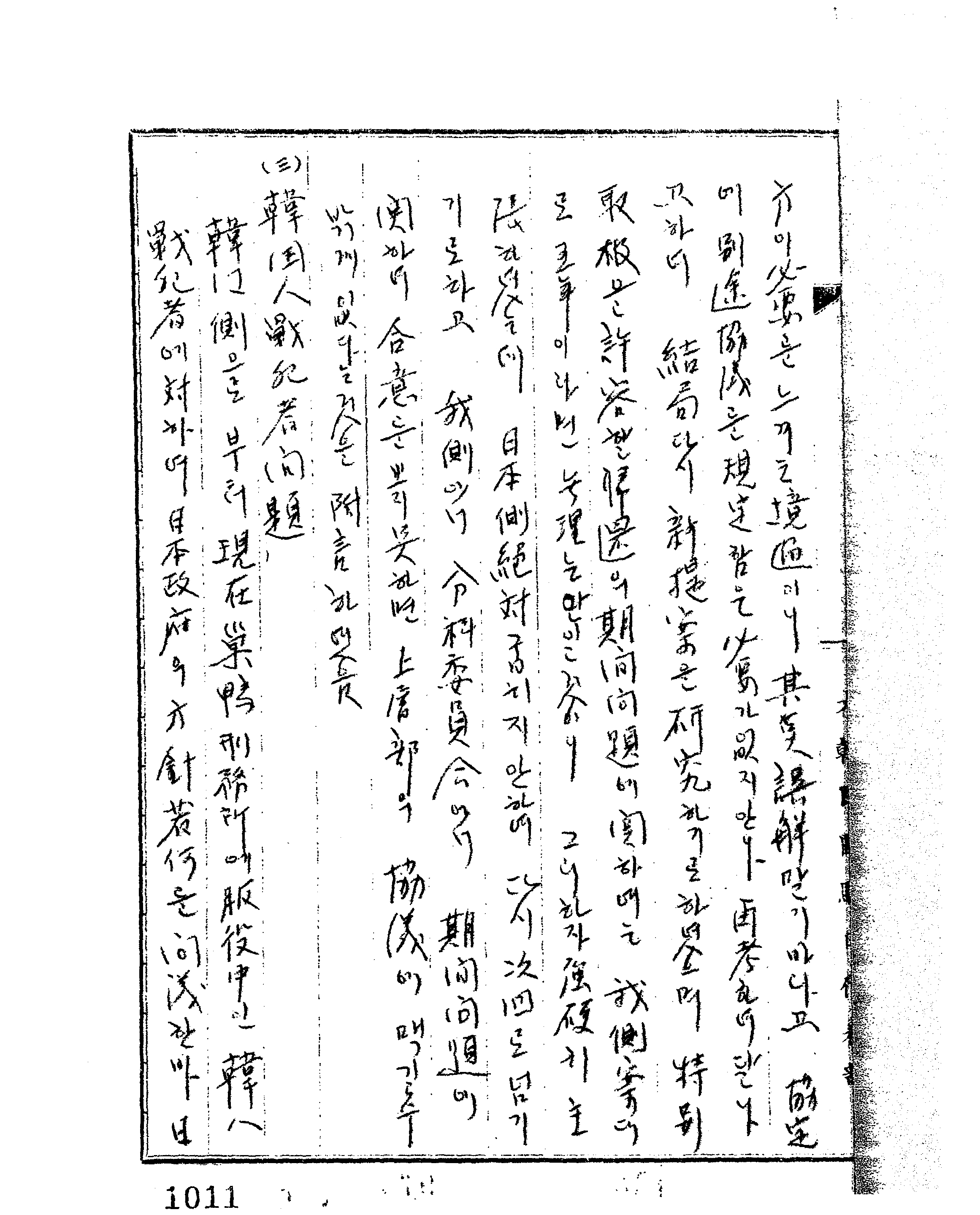

이학래의 오스트레일리아 전범 재판

관련 문서(필자 제공)

전쟁이 끝난 뒤, 일본의 포로 감시원 히로무라 가쿠라이広村鶴來로 살았던 이학래는 1946년 오스트레일리아 제1 전쟁범죄 섹션(1st Australian War Crime Section)에서 포로 학대 혐의로 기소된다. 첫 재판에서는 “처벌할 만한 가치가 없다.”는 이유로 각하되어 귀국선에 몸을 실었지만, 연료 보급을 위해 잠시 기항한 홍콩에서 다시 체포됐다. 이어 두 번째 재판에서 그는 사형 선고를 받았다가 20년형으로 감형된다.

왜 이런 일이 발생했을까. 필자는 2007년 3월 시사 주간지 〈한겨레21〉에 101쪽으로 구성된 두 번째 오스트레일리아 재판 기록 ‘한국인 포로 감시원 히로무라 가쿠라이의 전쟁 범죄에 대한 군사 재판 진행 기록’(War Crime Proceeding of Military tribunal Korean Guard Hiromura Kakurai)을 입수해 보도했다. 이 기록은 크게 △전체 재판 과정을 간략히 요약한 군사 법정 기록 △감형을 권고하는 오스트레일리아 육군 법무감의 리포트 △일본군 변호사의 리포트 △법정 녹취록 △이학래의 범죄 사실을 증언한 오스트레일리아 포로들의 진술서 등으로 구성돼 있다. 재판은 1947년 3월 18일에서 20일까지 사흘간 싱가포르에서 열렸고, 죄목은 1943년 3~8월에 시암(지금의 타이)의 힌똑hintok 분주소에 근무하면서 ‘태면철도’를 놓는 노역에 포로들을 강제 동원하는 등 비인도적으로 다루었다는 것이다.

1945년 10월 19일에 촬영한 태면철도의 모습

출처: Australian War Memorial

힌똑에서 이학래의 지위는 포로 감시원이었다. 깎아지른 듯한 절벽에 철로를 내는 난공사가 이어진 탓에 수많은 포로가 목숨을 잃었다. 1943년 3월에서 한 달이 지난 뒤 800명에 달하던 오스트레일리아 포로의 25%가 병원으로 실려 갔고, 공사가 마무리됐을 때는 100여 명이 숨을 거뒀다. 이학래는 일본군 공병대가 요구하는 노역 인원을 맞추려다 오스트레일리아 군의관 어네스트 던롭 중령과 자주 마찰을 빚었던 것으로 파악된다. 당시 그의 신분은 일본군에 고용된 민간인으로, 군 계급 체계상 이등병보다도 못한 군속이었지만, 군사 법정 기록에 담긴 ‘증거 요약’(Precis of Evidence) 항에서 그는 엄청난 권한을 가진 ‘수용소 사령관’(he occupied the position of the Camp Commandant)으로 둔갑하고 만다. 오스트레일리아 군검찰이 이 씨 밑에서 포로 생활을 한 병사들의 진술을 객관적 검토 없이 증거로 채택했기 때문이다.

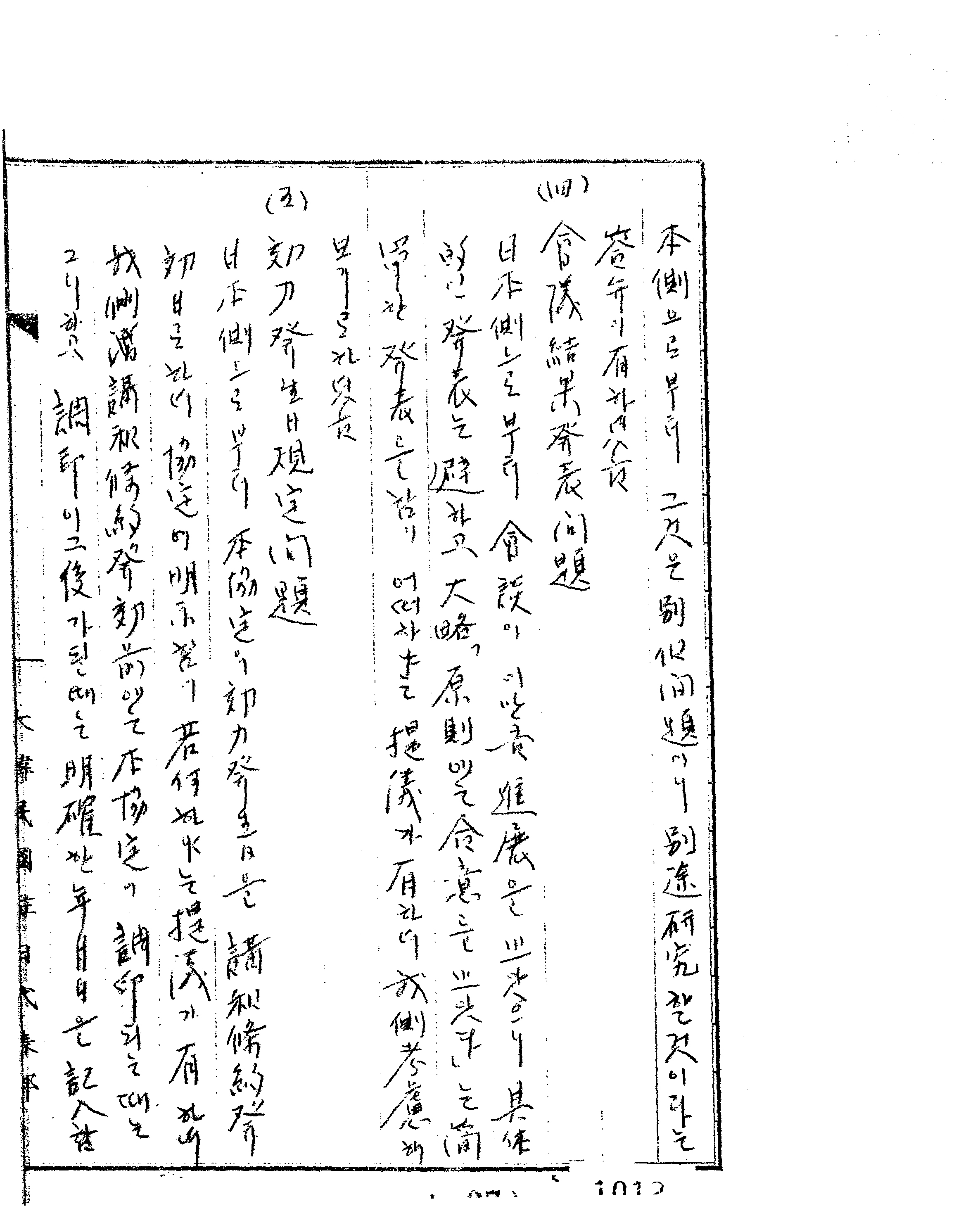

1952년 2월 시작된 제1차 한일회담(1952.2.15~4.21) ‘재일 한인의 법적지위위원회 회의록’에 담긴 제29회 회담(2월 4일 개최) 기록이다.

한일협정 문서에서 BC급 관련 전범 기술이 나오는 것은 이 부분 뿐이다.

한국이 BC급 전범 문제에 대한 일본의 방침을 묻자, 일본은 별개 문제이니 별도로 연구할 것이라고 답했다.

역사의 부조리, 이학래를 덮치다

일본어를 모르는 오스트레일리아 포로들은 대부분 이 씨의 일본 이름 ‘히로무라 가쿠라이’를 알지 못했다. 그들은 별명으로 일본군과 조선인 포로 감시원을 구분했다. 이학래의 별명은 ‘도마뱀’(lizard)이었다. 오스트레일리아 포로 입장에서 아픈 전우들을 공사장으로 끌어내어 죽게 만든 ‘도마뱀’은 죽어야 마땅한 전쟁 범죄자였을 것이다. 일본이 일으킨 전쟁의 최말단에서 그처럼 ‘도구’로 사용됐던 조선인 포로 감시원 129명은 연합군의 전범 재판에서 포로 학대 혐의로 유죄 판결을 받았다. 이 가운데 14명(중국에서 처벌된 BC급 전범 제외)은 사형 판결을 받고 형장의 이슬로 사라졌다. 이학래는 감형된 탓에 가까스로 죽음을 면했지만, 곧바로 사회의 냉혹한 시선과 마주해야 했다. 조국은 그를 ‘친일파’라 매도했고, 일본은 ‘전범’이라 멸시했다.

이학래가 마주한 첫 번째 부조리는 일본의 국적 정책이었다. 1952년 4월 28일 샌프란시스코강화조약이 발효되기 직전 일본 정부는 1952년 4월 19일 법무부 민사국장 통달 제438호를 발표한다. “조선 및 대만은 (샌프란시스코강화)조약 발효일로부터 일본 영토에서 분리되기 때문에, 그에 따라 조선인 및 대만인은 내지에 재주하는 자를 포함하여 모두 일본 국적을 상실한다.”는 내용이었다. 한때 ‘모두 천황의 적자’라 주장하며 전쟁터로 내몰았던 조선인과 대만인들의 일본 국적을 일방적으로 박탈한 것이다. 이어 일본 정부는 원호법·은급법 상의 ‘국적 조항’을 이유로 이학래 등 BC급 전범들을 법의 적용 대상에서 제외했다. 전범이라는 낙인이 찍힌 채 허허벌판에 내던져진 허영(1955년)·양월성(1956년) 등 두 명은 결국 생활고를 이기지 못해 스스로 목숨을 끊었다. 막다른 골목에 몰린 조선인 BC급 전범 70여 명은 1955년 4월 자치 모임인 동진회를 결성해 일본 정부를 상대로 원호와 보상을 요구하였다. 청년 이학래는 “전범일 땐 일본인이고, 보상할 땐 조선인이라 하느냐.”며 가슴을 쳤다.

전범이라는 멍에를 쓰고 출옥했을 때 조선인 포로 감시원들의 나이는 30대 중반이었다.

그들은 1955년 동진회라는 친목 단체를 만들어 일본의 사죄와 보상을 요구하는 투쟁을 시작했다. (「한겨레」 자료 사진)

한일협정 속 BC급 전범 논의는 단 두 문장

이학래를 버린 두 번째 주체는 한국 정부였다. 한-일 정부는 14년 동안 이어진 치열한 국교 정상화 과정에서 BC급 전범 문제를 어떻게 다뤘을까. 결론부터 말하자면, 다루지 않았다.

2005년에 한국 정부가 공개한 한일회담 관련 기록물(한국 측 의사록) 속에 짧은 기술이 등장하기는 한다. 1952년 2월에 시작된 제1차 한일회담(1952.2.15~4.21) ‘재일 한인의 법적지위위원회 회의록’에 담긴 제29회 회담(2월 4일 개최) 기록(표지 포함 총 9장 분량의 메모)을 보면, ‘(3) 한국 전범자 문제’로 한국이 “현재 스가모巣鴨형무소에 복역 중인 한국인 전범에 대한” 일본 정부의 방침이 어떠한지를 묻는다. 일본은 “그것은 별개 문제니까 별도로 연구할 것”이라고 답변했다. 하지만, 이후 한국이 일본에 BC급 전범의 처우 문제에 대해 문제를 다시 제기했다는 기록은 발견되지 않는다. 그런데도 일본은 1965년 6월 한일협정이 체결되자 한-일 청구권에 관한 모든 문제는 “완전히 그리고 최종적으로 해결됐다.”며 이학래 등 조선인 BC급 전범과의 대화 창구를 닫아버리고 만다.

결국, 이학래와 동료들은 법정 투쟁에 나설 수밖에 없었다. 투쟁은 피를 말리는 과정이었다. 1991년 11월 12일 도쿄 지방재판소에 제기한 소송은 1심 판결이 나올 때까지 무려 5년을 끌었다. 1996년 9월 9일 1심 판결에서 재판부는 원고 패소 판결을 내렸다. 일본 법원이 제시한 논리는 전쟁 피해는 그저 참아야 한다는 ‘수인론’受忍論에 기초한 것이었다. 즉, “전쟁이라는 국가의 존망이 걸린 비상사태에서 입은 손해는 국민 모두가 똑같이 수인해야 한다(참아야 한다).”고 판단한 것이다. 한때 일본 국민으로서 전쟁에 동원되어 큰 피해를 입은 이들의 국적을 일방적으로 박탈한 뒤, ‘피해를 보상하라’는 소송을 걸어오니 일본 국민으로 당한 일이니 참으라는 뻔뻔한 논리였다. 재판부 역시 이런 결론이 무안했는지 “일본의 군인 군속 및 그 유족에 대한 원호 조치에 상당하는 조치를 강구하는 것이 바람직한 것은 말할 필요도 없다. 그러나 이는 국가의 입법 정책에 속하는 문제.”라며 국회로 공을 떠넘겼다. 이 기조는 고등재판소 판결(1998년 7월 13일)과 최고재판소 판결(1999년 12월 20일)까지 이어졌다. 좌절이 이어질 때마다 이 회장은 “같은 어려움을 당했던 동무들은 모두 죽었다. 가장 젊은 나만 살아남았다.”며 마음을 굳게 다잡았다.

짧게나마 문제 해결의 빛이 보인 것은 당시 야당이던 일본 민주당이 법원의 권고를 받아들여 2008년 5월 피해자 한 사람당 300만 엔의 보상금을 지급하는 법안을 제출한 때였다. 사실 택시업으로 성공한 이 회장에게 돈은 중요하지 않았다. 법안은 대다수 의원의 무관심 탓에 폐기되었고, 여당이 된 민주당은 그들의 고통에 더이상 귀 기울이지 않았다. 한국 정부 역시 2006년 이학래 등 BC급 전범을 ‘강제동원 피해자’라 인정했지만, 이후 이 문제의 해결을 위해 적극적으로 노력하지는 않았다. 2007년 봄, 한국 정부의 더 많은 관심을 요청하기 위해 한국 국회로 찾아온 우쓰미 아이코內海愛子 게이센여자학원대학 교수 등에게 “이 문제는 일본이 해결할 문제”라고 냉담하게 반응하던 강창일 현 주일 한국대사(당시 국회의원)의 모습을 기억한다. 2016년엔 일한의원연맹에 참여한 일본 국회의원들이 보상금 액수를 260만 엔으로 조금 줄인 법안을 만지작거렸지만, 결국 국회에 제출하지도 못하고 흐지부지 끝나고 말았다.

가와무라 간사장의 약속은 지켜질 수 있을까

생전 이학래의 마지막 외부 활동은 2020년 6월 15일 일본 국회에서 열린 기자회견이었다. 이 자리에서 이학래는 “같은 전범인 일본인에게는 은급(연금) 등이 지급됐지만 우리에게는 보상도, 사죄도 없었다. 이는 너무나 부조리한 일이다. 부디 다음 임시국회에서 해결해주기를 바란다.”라고 말했다. 이 자리에 참석한 가와무라 다케오河村建夫 전 관방장관(한일의원연맹 일본 측 간사장)은 “이학래상이 건강할 때 반드시 약속을 지키겠다.”고 말했다. 결국, 지켜지지 못한 약속이었다.

이학래가 숨진 지 나흘 만인 4월 1일 일본 국회에서 그를 추모하는 모임이 열렸다. 이튿날 마이니치신문 보도를 찾아보니 일본 국회의원 11명이 참석했다. 가와무라 관방장관은 “생존 중에 어떻게든 하려 했지만 드릴 말씀이 없다. 이대로 지나가도 좋을 문제가 아니다.”라며 가슴 아파했다. 하지만 역사는 바뀔 것인가. 아사히신문 기자 하야시 루미林るみ는 이학래의 장례식에 참석한 뒤 다음과 같은 감상을 남겼다. “가족장이었지만, 마지막 가는 길을 보려는 기자들이 모여들었다. 나를 포함해 취재를 시작했을 땐 20~30대였지만, 이젠 (모두) 정년이 가까워졌다. 지금껏 해결되지 못한 부조리와 그에 대한 투쟁이 얼마나 길었던 것인지 다시금 생각하게 한다.”

슬픔이 묻어 나는 체념적 문장을 읽으며, 다시금 일본의 양심을 묻는다. 과연, 이대로 좋은 것인가. 이 문제를 그냥 이대로 방치할 것인가.

동북아역사재단이 창작한 '한일회담이 남긴 문제 조선인 BC급 전범 이학래의 삶을 생각한다' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.