동북아역사재단 2010년 08월호 뉴스레터

제2회 역사영상 심포지엄

제2회 역사영상 심포지엄일본의 한국강제병합 100년(8월 29일)을 앞두고 지난 6월 19일 일본 도쿄 한국문화원에서 열린 동북아역사재단 주최 "영화로 말하는 한일관계의 심층"심포지엄은 근래 보기 드문 이색적인 행사였다. 자칫 의례적이고 고루해지기 쉬운 역사관계 모임을 영화와 연결시킴으로써 대중친화적인 자리로 만들었기 때문이다.

더욱이 본 행사에 앞서 1부 순서로 상영된 '사랑과 맹서', '사랑의 묵시록', '호타루' 등 주제와 관련된 세 편의 영화는 3백여 명의 청중들에게 많은 관심을 끌며 심포지엄에 대해서도 기대를 갖게 하였다. 지난해 규슈 벳푸의 "전쟁기의 조선영화"를 살펴본 첫 번째 행사에 이어 두 번째 마련한 이날 영상 심포지엄에는 한·일 양국의 역사학자 및 영화계 인사 6명이 주제 발표자 및 패널로 참석했다.

먼저 '영화로 본 한일 관계, 갈등과 화해'를 발표한 필자는 역사적으로 한국영화는 일본의 자본과 기술에 힘입어 탄생한 태생적 한계가 있다고 전제하고, 한류 붐이 일기전에는 적지 않은 시련을 극복해야 했음을 지적했다. 아울러 일제식민지 말기에 제작된 '그대와 나'(1941, 허영 감독), '사랑과 맹서'(1945, 최인규, 이마이 다다시 공동감독) 등을 일본이 한국을 종속관계로 인식한 대표적인 친일·어용영화의 사례로 꼽고, 해방 후 최인규 감독의 '자유만세'(1946)를 시류에 따라 변신한 최초의 항일영화로, 한국의 고아들을 위해 헌신한 일본여성 다우치 지즈코(한국명 윤학자)의 삶을 그린 김수용 감독의 '사랑의 묵시록'(1995)과 후루하타 야스오 감독의 일본영화 '호타루'(2001)를 화해영화로 분류하였다. 결론으로 한일관계가 평등해지기 위해서는 인류 보편적인 사랑과 박애 정신으로 실마리를 풀어나가야 하며, 가해자가 용서를 비는 마음가짐이 중요하다고 강조했다.

'역사'와 '영화'의 만남에 쏠린 관심

이어서 우츠미 아이코(內海愛子) 와세다대 대학원 객원교수는 '국책영화에 그려진 내선일체'를 통해 조선민족의 황민화 추진목적으로 제작한 영화 '그대와 나'의 필름이 4분의1 가량 발견된 사실(매일신문)을 환기시키고, 이 영화의 위치, 감독 히나츠 에이타로의 발자취 등의 순서로 한국인이면서 일본인의 삶을 산 허영(許泳) 곧 히나츠 에이타로(日夏英太郞)에 대해 접근했다.

우츠미 교수는 '그대와 나' 이전에 만들어진 '군용열차'(1938, 서광제 감독)부터 조선총독부가 영화통제정책을 실시한 뒤인 1941년의 '집 없는 천사'(최인규 감독), '반도의 봄'(이병일 감독), '지원병'(안성영 감독)과 '사랑과 맹서'(1945) 등 일제말기에 제작된 징병제 보급, 내선일체의 선전영화에 대해서도 언급했다.

토론은 특별한 이슈 없이 진행되었다. 다카야나기 도시오(高柳俊男) 교수(호세이대학 국제문화학부)는 조선과 일본, 인도네시아 등 3국인의 이름으로 살다간 허영의 발자취를 추적한 김재범 감독의 다큐멘터리를 언급하고, 수치스러운 과거도 우리의 유산이라며 '그대와 나' 필름을 찾아 나섰던 한국영상자료원장의 말이 인상적이었다고 회고한 뒤, 일본과 한국의 관련자들이 영상들을 이용할 수 있도록 아카이브화하는 공동작업의 필요성을 강조했다.

마에다 겐지(前田憲二) 감독은 고대 조선의 도래문화를 다룬 '토속의 난성(亂聲)'(1991) 등 두 편의 장편 기록영화와 조선인의 강제 징용과 노동의 실체를 담은 '백만인의 신세타령'(2000), 한국·북한·일본 각지를 돌며 풍신수길의 잔학행위를 쫓은 '월하의 침략자'(2009) 등을 근거로, 일본문화 저변에 깔린 두 나라의 관계를 언급했다.

재일동포 오덕수 감독은 '사랑과 맹서'를 연출한 이마이 다다시에 대해 전후 '푸른 산맥'(1949) 등을 내놓은 일본의 대표적인 사회파, 반전, 인권 영화감독으로서의 위치, 그가 영화잡지 《키네마준보》 선정 우수영화 '베스트 1'에 다섯 번이나 뽑힌 일이 있음을 상기시키고, 이런 사람이 전쟁협력 영화에 참여한 사실 자체가 시대의 비극이라고 말했다. 아울러 식민지 조선을 무대로 한 또 하나의 작품 '망루의 결사대'(1943)를 예로 들며, 전후의 이마이 다다시의 작품을 잘 알고 있는 자신으로서는 위화감을 갖지 않을 수 없었다고 토로했다.

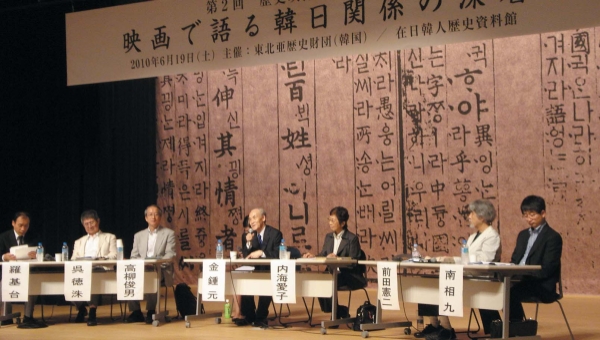

역사영상 심포지엄 참석자들

역사영상 심포지엄 참석자들지배와 갈등에서 화해와 상생 길 모색을

남상구 연구원(동북아역사재단)은 조선인 특공대원 탁경현(卓庚鉉)을 중심으로 어두웠던 한일관계를 조명하였다. 조선인 탁경현과 일본 특공대원 미츠야마 히로부미(光山文傳)라는 두 가지 정체성으로 살아야 했던 인물을 일제식민지 시대의 한일관계를 상징하는 키워드로 삼아 창씨개명, 황민화정책, 지원병제도 등 역사적 배경 아래서 등장한 특공대원의 최후를 '사랑과 맹서'의 무라이 소위, '호타루'의 가네야마(한국명 김선재) 소위 등 두 특공대원과 연결시키고, '사랑의 묵시록'의 여주인공 다우치 지즈코와 그녀의 남편 윤치호의 관계를 화해의 모습으로 설명했다.

정재정 이사사장이 개회사에서 적절히 정리했듯이, 이 세편의 영화를 관통하는 핵심어는 '전쟁과 인간'이다. 나라와 민족은 달라도 평화롭게 상생하고 공영할 수 있는 지혜를 찾아야 하는 것이 오늘날 한일 양국에 부여된 과제라고 한다면, 한국인들의 마음속에 남아 있는 태평양 전쟁의 악몽부터 씻어내야 한다. 그러기 위해서는 두 나라가 가해자와 피해자로서, 일제 식민지시대를 반면교사로 삼는 노력이 필요하다. 여기에 이번 역사 영상 심포지엄이 갖는 중요한 의의가 있다고 할 수 있을 것이다.

이 행사에는 '사랑의 묵시록'의 원작자이자 윤학자 여사의 장남인 윤기(尹基)씨 내외와 이 영화의 감독인 김수용 전 예술원 회장도 자리를 같이 하였다. 두 분은 좋은 인사말과 유익한 해설로 모임을 더욱 풍성하게 만들었다.